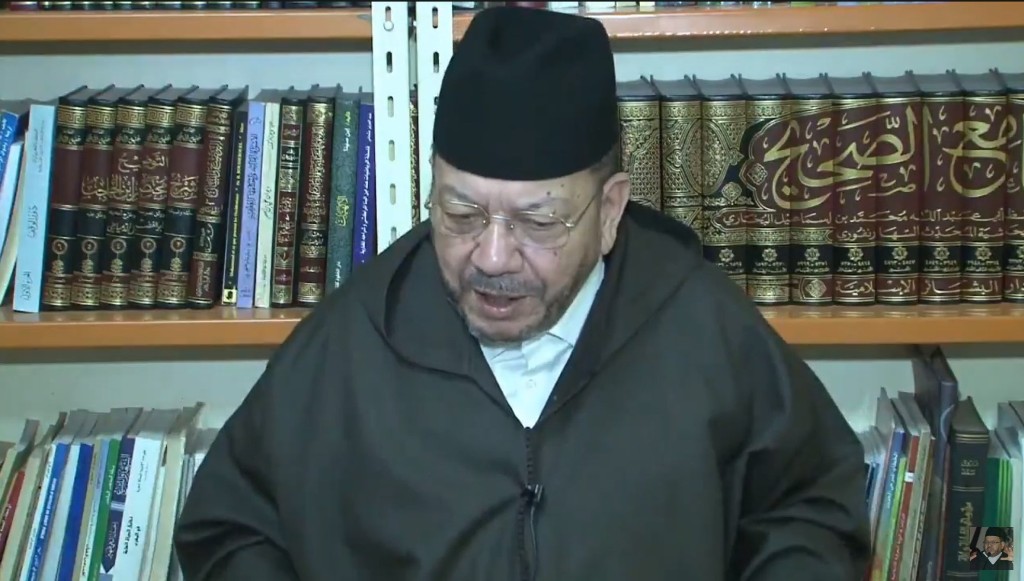

مصطفى بن حمزة.. فقيه دولة ومجتمع

محمد زاوي

لا نبتغي المنقصة المعرفية في الفقهاء، بل نسعى إلى رفعها، عبر وسيلتين:

– أن يحقق الفقيه مناطه بنفسه في تخصصات غيره، فينكب على دراستها ولا ينقد خلاصاتها واستنتاجاتها ولا يبدي حكمه فيها إلا بعد استيعاب منطقها.

– أو أن يسلّم فيما ليس من صنعته لغيره من أهل التخصصات العلمية والمعرفية، فيبتغي تحقيق المناط فيها لديهم، فهم أهل الخبرة.

النموذج الثاني موجود، فهل للأول تحقق؟

نموذج الدكتور مصطفى بن حمزة أقرب إلى الصنف الأول؛ وقد وجدنا له في ذلك أقوالا وإشارات. لعل أبرزها حديثه عن “مدارسَ تجاوزت المنطق الأرسطي”، علما أنه من شراحه (راجع دروسه في شرح “مقاصد الشريعة الإسلامية” للطاهر لن عاشور).

والدكتور مصطفى بن حمزة أقرب إلى القول الفقهي في شرطه التاريخي، من حيث سياق طرحه في العموم، ومن حيث اعتبار القضية الاجتماعية في إنتاجه. الطريقة التي ناقش بها موضوع “مدونة الأسرة” نموذج لهذا الاعتبار.

ومما يميز د. ابن حمزة أنه في قوله أبعد عن الفذلكة وتشقيق الكلام، بل يسعى إلى استيعاب القضية في حقيقتها وجوهرها دون غوص في العمليات الذهنية على حساب “الشيء على ما هو به في الواقع”. (وقد تحيز في دروسه الشارحة لعلم أصول الفقه لتعريف العلم بأنه “معرفة الشيء على ما هو به في الواقع”)

من أين استمد د. ابن حمزة هذه القدرة؟

من تكوينه الأكاديمي ومعرفته بالمناهج المعرفية الحديثة (يلاحظ ذلك في حديثه عن أساتذته، وكذا في دروسه الشارحة لعلم المنطق)، بالإضافة إلى تكوينه في المعرفة الشرعية تكوينا يمسك بمنطق الشريعة وقواعدها التأصيلية وإرجاع كل التفاصيل إلى ذلك.

كذا من انفتاحه على باقي الفاعلين، رسميين وغير رسميين؛ ومن ممارسته العملية بالإضافة إلى ممارسته العلمية والفكرية؛ وكله يوسع الآفاق والتصورات فتأخذ الأحكام نصيبها من التنسيب والتريث، ويجمع الفقيه بين منزلتين؛ “فقيه مجتمع” و”فقيه دولة”، “فقيه حرية في الذهن” و”فقيه انضباط في واقع الممارسة”.

إن بعض التيارات الإيديولوجية التي تحاول استثمار خطاب ابن حمزة لصالحها لا تعي هذه الأبعاد، وبالتالي لا تعي أن قضية ابن حمزة مرتبطة بالقضية الوطنية أكثر من غيرها من القضايا!