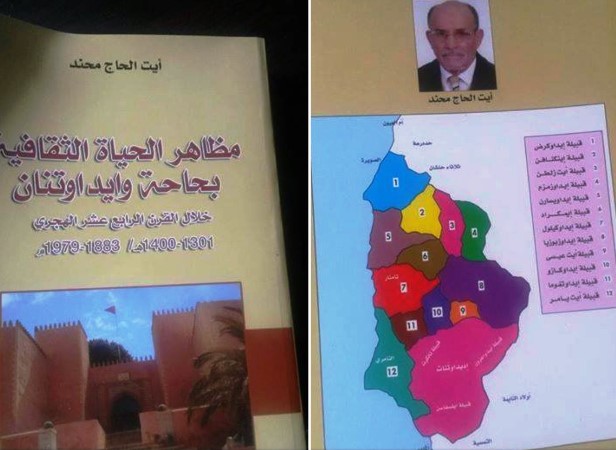

الذاكرة والرمز في الجنوب المغربي: قراءة في كتاب محند أيت الحاج حول الحياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان (1883-1979)

حمزة مولخنيف

يُعدّ كتاب “مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان خلال القرن الرابع عشر الهجري” للباحث محند أيت الحاج من الأعمال البارزة التي تُنقّب بعمقٍ علمي وأدبي في وجدان الجنوب المغربي، باحثةً عن ملامح ثقافة ظلت ردحًا من الزمن متوارية في الظلّ، مهمّشة في المتون الكبرى، لكنها في الآن ذاته حاضرة بقوة في التربة، واللغة، والعقل الجماعي.

إنه كتاب لا يكتفي بالسرد، بل يؤسس لقراءة تركيبية في تاريخ الثقافة، تستنطق المظاهر وتفكك البنيات، وتحاول ردّ الاعتبار لمجتمعٍ غنيّ برموزه وموروثه وتعبيراته المتنوعة.

إنّ هذه الدراسة ليست مجرّد جردٍ لأسماء أعلام، أو تأريخٍ لمناسبات وأمكنة، بل هي كتابة عن الحياة الثقافية بوصفها سيرورةً حية، تمتدّ عبر الزمان والمكان، وتُنتج المعنى في تفاصيل الحياة اليومية، من طقوس الذكر، إلى نظام التعليم التقليدي، ومن الشعر الشفوي إلى الأعراف الاجتماعية، ومن الزوايا إلى الحكايات الشعبية، في بانوراما ثقافية تضع القارئ في صميم واقعٍ غني، متعدّد الأبعاد، ومشحون بدلالات الهوية والذاكرة.

يتموقع هذا العمل في مفترق طرق بين التاريخ الثقافي، والأنثروبولوجيا الاجتماعية، والتوثيق الشفوي، حيث يُزاوج المؤلف بين المصدر المكتوب والمادة الحية التي تختزنها صدور الشيوخ والنساء والرواة، وبين الحسّ الميداني والدقة الأكاديمية.

وهو بذلك يقدّم نموذجًا لكتابة من داخل المكان، كتابة نابعة من الأرض، ومن وجدان الناس، لا من نوافذ مكتبية بعيدة عن الواقع.

لقد اختار المؤلف القرن الرابع عشر الهجري، وهو قرن حافل بالتحولات الكبرى في المغرب، من الاحتلال الأجنبي، إلى بداية بناء الدولة الوطنية، إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي أثّرت على نمط التعليم، وعلى دور الزوايا، وعلى بنية المجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، يتتبّع المؤلف أثر هذه التحوّلات على الحياة الثقافية، ويكشف عن التفاعل الجدلي بين التقليد والحداثة، بين الموروث والتجديد، بين الاستمرارية والانقطاع.

أولى المؤلف أهمية خاصة للمؤسسات التعليمية التقليدية، من زوايا، ومدارس عتيقة، وكتاتيب قرآنية، باعتبارها الحواضن الكبرى للعلم والهوية والدين. ولم تكن هذه المؤسسات مغلقة أو منبتّة عن العالم، بل كانت منفتحة على التيارات العلمية، وتستقبل الطلبة من شتّى أنحاء المغرب، بل وتُصدر علماء وشيوخًا إلى جهات بعيدة، بما يؤكّد أن المنطقة لم تكن هامشًا، بل كانت فاعلاً في خريطة الثقافة الوطنية.

ويخصّص المؤلف حيّزًا واسعًا للزوايا، ليس فقط كأماكن للذكر والتعليم، بل كأنظمة اجتماعية وروحية متكاملة، تُمارس دورها في الإرشاد، والوساطة، والإصلاح، وضبط الإيقاع الاجتماعي والروحي. فالزاوية، في هذا الكتاب، ليست مؤسسة دينية فقط، بل بنية ثقافية متكاملة تتشابك فيها السياسة والرمز، التديّن والسلوك، العلم والكرامة.

أما الأدب الشفوي، فكان من أبرز ما ركّز عليه المؤلف، إذ استعرض الشعر الأمازيغي، والأمثال، والحكايات، والنظم الديني، بوصفها تعبيرات عن الوعي الجمعي، وحاملاً للذاكرة، ومرآةً للتوترات، والتحوّلات، والصراعات الرمزية داخل المجتمع.

ولا يُقدّم المؤلف هذه النصوص بوصفها “فولكلورًا”، بل يقرؤها كبنية دلالية حاملة للمعنى، تستبطن فلسفةً للحياة، ورؤيةً للكون، ونقدًا اجتماعيًا راقيا.

وفي بُعدٍ إنسانيٍّ عميق، يسلّط الكتاب الضوء على حضور المرأة في الحياة الثقافية، لا باعتبارها مفعولاً به، بل كفاعل منتج، وشاهد، وناقل للمعرفة والوجدان.

فيستعرض أدوار النساء في الحفظ، والتعليم، والإنشاد، وتربية الأجيال، وحفظ التراث، مما يجعل من الكتاب أداة لمراجعة الرؤية الذكورية الأحادية للماضي، واستعادة حضور المرأة كمكوّن أصيل في نسيج الثقافة المحلية.

ومن الجوانب اللافتة في هذا العمل، عنايته بالبنية اللغوية للثقافة، حيث يُبرز التفاعل بين العربية والأمازيغية، ويُسلّط الضوء على دور الأمازيغية في نقل المعارف الشفوية، وصيانة الذاكرة الجماعية، والإبداع الشعبي.

وفي هذا السياق، يتحدث المؤلف عن الترجمة الشفهية، عن الترنيمات، عن إيقاع القصيدة الأمازيغية، وعن المعاني العميقة المختزنة في الألفاظ والتعابير، مما يضفي على العمل بعدًا لسانيًا سوسيولوجيًا نادرًا في الدراسات التاريخية.

كما يُلاحظ أنّ المؤلف لا يقتصر على النخبة، بل يكتب التاريخ من الأسفل، من زاوية الإنسان العادي: الفلاح، الراعي، الراوية، الطفل، المرأة، العجوز، الحرفي… جميعهم يُشكّلون لبناتٍ في صرح الثقافة، يُبدعون، ويحفظون، ويتداولون، ويساهمون في إعادة إنتاج المعنى كلّ يوم.

وهذه الرؤية تُعتبر ثورية في كتابة التاريخ الثقافي، إذ تُحرّر الثقافة من احتكار النخبة، وتعيدها إلى الناس، إلى من يُنتجونها ويعيشونها ويورّثونها.

لقد أجاد محند أيت الحاج بناء الكتاب بناءً متماسكًا، حيث تتلاحم فصوله لتشكّل وحدةً سرديةً وتحليليةً قوية، تتنوّع فيها المواضيع، لكن يتوحّد فيها المنظور، وهو منظور الثقافة ككائن حيّ، متحوّل، معقّد، يستعصي على التبسيط، ويحتاج إلى قراءة متأنية، عابرة للتخصصات.

ولأنّ الثقافة ليست فقط محصّلةً للمعارف والأنساق الرمزية، بل هي أيضًا تعبير عن علاقة الإنسان بزمنه، فإنّ كتاب “مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان خلال القرن الرابع عشر الهجري” يعيد بناء الوعي الزمني للمنطقة، كما عاشه أبناؤها، لا كما رسمته التأريخات الرسمية.

فالزمن في هذا المجتمع لم يكن خطًّا مستقيمًا من الوقائع، بل كان زمنًا دائريًا يحتكم إلى إيقاع الفصول، ومواسم الزرع والحصاد، وأعياد الأولياء، ومناسبات الطقوس الجماعية، مثل “الموسم”، و”الطالب”، و”الزيارة”، و”العقيقة”، وغيرها. هي لحظات زمنية مشبعة بالمعاني، تُعيد وصل الإنسان بأصوله، وتعيد إنتاج الإحساس الجمعي بالهوية.

ويكشف المؤلف كيف كان التقويم القمري والهجري حاضرًا بقوة في الوعي الشعبي، لكنّه يتقاطع ويتكامل مع تقويمات محلية ترتبط بالطبيعة، كالنجوم والمطر والأعراف الفلاحية.

وهنا تتبدى عبقرية الوعي الزمني التقليدي، حيث تلتقي المعرفة الدينية بالفلك الشعبي، ويصبح الزمن حاملًا للبركة والمعنى، لا مجرد آلة حسابية. هذا التصور للزمن، البعيد عن خطية الحداثة الغربية، يُشكّل أحد مفاتيح فهم الثقافة العميقة للمنطقة، كما يؤكده المؤلف بأسلوبه العارف المتأمل.

كما أنّ الثقافة في حاحة وإيداوتنان، كما يرسمها أيت الحاج، لم تكن مفصولة عن الجغرافيا، بل متجذّرة في تضاريسها، منسوجة من جبالها وسهولها ومجاري مائها وحرارة صيفها وثلج شتائها. ولهذا نجد أن الثقافة في هذا الكتاب ليست مجرد بناء ذهني، بل هي “جغرافيا متكلمة”، تحكيها الأرض، وتبثّها الحجارة، ويترجمها الفلاح والراعي في سلوكهما اليومي.

ومن هنا، لا يقدّم المؤلف حاحة وإيداوتنان ككيانٍ ثقافيّ مفرغ، بل كنسيج من “المجالات الثقافية”، لكلّ منها خصوصيته وأثره، ولكل قرية أو دوار أو جبل طقوسه، وأمثلته، وأغانيه، وشيوخه، مما يثري المشهد العام بتعدّد أصواتٍ وألوان.

واللافت في المقاربة التي اعتمدها المؤلف، أنّه لم يتعامل مع الثقافة كمادة متحفية، بل بوصفها كائنًا حيًا، قد يتعرّض للذبول أو التشوّه، لكنه يحتفظ دومًا بجذور قابلة للاستعادة والبعث. لذلك لم تكن هذه القراءة نُواحًا على “ماضٍ جميل” بل كانت قراءة نقدية تُسائل المصير: أين ذهبت هذه الثقافة؟ كيف أعادت الدولة رسم خريطتها؟ ما الذي سقط منها، وما الذي صمد؟ ما الذي ينبغي إنقاذه، وما الذي تجاوزه الزمن؟ هذه الأسئلة المؤجلة، يطرحها الكتاب برشاقة، دون ادّعاء الإجابة، بل كمن يضع القارئ في مواجهة ذاته.

وقد تنبّه المؤلف إلى مفارقة مؤلمة: أنّ كثيرًا من هذا التراث الرمزي المغمور، لم يتلاشَ تحت تأثير الزمن فحسب، بل تحت وطأة تهميشٍ مزدوج: تهميش سلطوي مركزي لمجتمعات “البوادي الثقافية”، وتهميش حداثوي يستصغر الأشكال الشفوية ويحتقر “التراث غير المكتوب” باعتباره لا علميًا، أو لا عقلانيًا.

وهنا تتجلى القيمة الأخلاقية لهذا العمل، إذ يُقاوم الإقصاء والتبخيس، ويُعيد الاعتبار لما ظلّ يُعامل دومًا بوصفه “ثانويًا”، “ماضويًا”، “فلكلوريًا”، بينما هو في الحقيقة جوهر الهويّة المغربية المتعددة.

ويُحسب للمؤلف أنه لا يقدّم حاحة وإيداوتنان في صورة “يوتوبيا” ثقافية، ولا ينغمس في خطاب الحنين المجرد، بل يرسم بدقة مشاهد من التوتر الداخلي: صراع بين الجيل الجديد والقديم، بين الفقيه التقليدي والمُدرّس العصري، بين الفتاة المحافظة والفتاة المتعلمة، بين أهل الزاوية وأهل القرية، بين من يؤمن بالكرامة ومن يشكّك فيها، بين من يتمسّك بالأمازيغية ومن يراها عائقًا في سوق العمل…

كل هذه المشاهد التي لا يقولها التاريخ الرسمي، يحكيها المؤلف دون “رتوش”، ويجعل منها مادة لقراءة الثقافة بوصفها حقلًا للصراع بقدر ما هي حقلٌ للإنتاج الرمزي.

ولأنّ كل ثقافة لا تكتمل إلا في علاقتها بالآخر، فقد بيّن الكتاب أنّ أهل هذه المنطقة لم يكونوا منغلقين أو منبتّين، بل كانوا في تواصل دائم مع الداخل المغربي (مراكش، سوس، فاس، تزنيت…) ومع الخارج في بعض الأحيان، عبر الحجاج، أو التجار، أو الطلبة الذين ارتحلوا في طلب العلم.

وقد سمح هذا الانفتاح بتجدد مستمر في الأنماط المعرفية، وفي الأدب، وفي طرق التعبير، دون أن يمحو الطابع المحلي أو ينسف الخصوصية الثقافية.

في نهاية هذا السفر المعرفي المتفرّد، لا يمكن اعتبار كتاب “مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان خلال القرن الرابع عشر الهجري” مجرد عمل توثيقي عابر أو دراسة إثنوغرافية محلية، بل هو بمثابة إسهام علمي وأخلاقي في بناء ذاكرة ثقافية بديلة، تتجاوز المركزيات الرسمية، وتؤسّس لمسار جديد في فهم الذات المغربية من بوابة الهامش.

لقد استطاع المؤلف، محند أيت الحاج، أن يُحرّر التاريخ من أسواره الوثائقية، وأن ينقله إلى رحاب التجربة المعاشة، إلى حيث تتكلم الأرض، وتتنفس الذاكرة، ويصير الإنسان البسيط، بلسانه وملبسه وطقوسه، شاهدًا حضاريًا على زمن غني بالرموز والدلالات.

وما يميّز هذا الكتاب عن غيره، أنه لا يقف عند حدود السرد أو الوصف، بل يُعيد الاعتبار إلى تفاصيل الحياة اليومية، إلى الثقافة بوصفها طريقة في العيش، ونمطًا في التفكير، ومجالًا للصراع والتفاوض على الهوية.

هنا، لا نجد التاريخ في صيغته الخطية الرسمية، بل في شكله الحلقي، الشفهي، الرمزي، كما تجلّى في الحكاية، والمعتقد، واللغة، والأمثال، والأزياء، والاحتفال، والطقوس، والمدرسة العتيقة، والزاوية، والأسطورة، والمعمار، والأسواق، وكل ما يُكوّن النسيج الحيّ للمجتمع المحلي.

ولا يدّعي المؤلف في نهاية عمله إحاطة شاملة أو إسدالًا للستار، بل يختار أن يترك الباب مفتوحًا أمام القارئ، خاصة الباحثين الشباب، ليستأنفوا هذا المسار، ويغوصوا في ما تبقّى من الذاكرة الحيّة، قبل أن تذروه ريح الإهمال، أو أن يُطمس تحت ركام العولمة والتبسيط الثقافي.

إنّه نداء ضمني للعودة إلى الجذور، لا بدافع النوستالجيا، بل في سبيل بناء وعي تاريخي جديد، وعي يعترف بالهامش، ويصغي إلى الصمت، ويتبنى مقاربة أكثر عدلًا وإنصافًا للثقافات غير الرسمية، المنسية أو المهمّشة.

إنّ هذا الكتاب لا يُؤرّخ لحاحة وإيداوتنان فحسب، بل يقدّم نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه الكتابة الجديدة للتاريخ الثقافي المغربي: كتابة تنبع من المحلي لتضيء الوطني، وتستند إلى العيني لتفهم الرمزي، وتنطلق من اليومي لتسائل الماورائي، وتُنصت للهامش لتعيد مساءلة المركز.

وبهذا، يغدو هذا العمل مرجعًا تأسيسيًا، جديرًا بالقراءة، بالتأمل، وبالاستلهام، لكلّ من يسعى إلى فهم المغرب من زاوية إنسانه البسيط، لا من بوابة أرشيفه المؤسسي وحده.

إنّه كتاب عن الجنوب، نعم، لكنه أيضًا كتاب عن قلب المغرب النابض، عن الإنسان في صراعه اليومي من أجل الانتماء، والمعنى، والكرامة. كتابٌ لا يُنهي سردية، بل يُطلقها من جديد، على أرضية ثقافية تستحقّ أن تُروى بعيون أهلها، لا بعدسات مُترَبة.

ولعلّ أعظم ما في هذا العمل، أنه لا يخاطب العقل فقط، بل يُحاور الوجدان ويُوقظ الذاكرة، ويُحرّك في القارئ إحساسًا دفينًا بمسؤوليته التاريخية تجاه هذا التراث الشفهي الرمزي الحيّ، الذي إن لم نكتبه اليوم، قد لا يُكتب أبدًا.