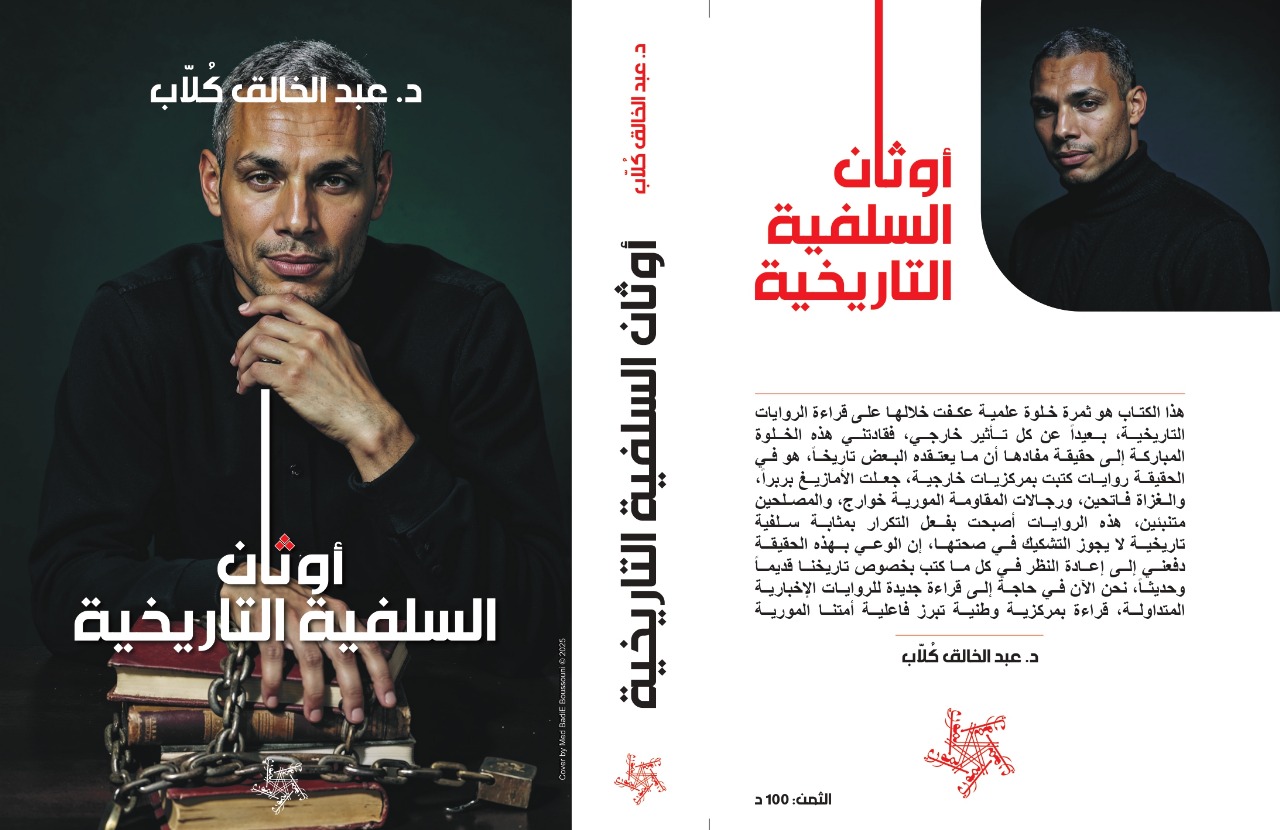

نقد كتاب “أوثان السلفية التاريخية” لعبد الخالق كلاب (9)

محمد زاوي

في تغير التاريخ.. الماضي لا يعود

لا يميز د. عبد الخالق كلاب بين اللغة في تجليها السياسي واللغة في تجليها الإنساني واللساني، وبالتالي فهو لا يميز بين لغة كتابية وأخرى شفهية. فلما أراد رصد علاقة المغاربة بالأمازيغية وتطورها عبر التاريخ، لم يعِر اهتماما إلا الجانب الشفهي منها. وكذلك عندما أراد تقييم علاقتهم بالعربية الفصحى، فإنه أهمل كتابتها واعتمادها إداريا من قبل الدولة. التعريب عنده عملية لسانية (linguistique) فحسب، في حين أنه لم يتحقق في المغرب إلا سياسيا ولأغراض سياسية. أما التعريب المرتبط بالشعائر والعقائد، فقد تحقق على هامش العملية السياسية مهما تعلقت به الأنفس والأرواح والأفئدة.

وهو ما لا ينتبه إليه كلاب عندما يقول: “أما عبادة الله تعالى فكانت تتم باللسان الأمازيغي المبين” (عبد الخالق كلاب، أوثان السلفية التاريخية، مرجع سابق، ص 44). لا ينتبه إلى أن لغة العبادة فردية إنسانية وجدانية، وهي غير لغة السياسة والإدارة ومخاطبة الجماعة؛ ولو أن لتعريب الشعائر دور في تقوية عوامل الوحدة السياسية، الأمر الذي تحقق في زمن لاحق ونشهد آثاره إلى اليوم. من شروط المؤرخ أن يعتبر الزمن وتغيراته وتحولاته، لا التباكي والبكاء على أطلال زمن ولى حيث كان الأمازيغ يعبدون بلسانهم ويقبلون على كلام الخطيب إذا تكلم بلغتهم ويحتاجون وسيطا للترجمة بينهم وبين الدولة حتى يفهموا خطابها. بهذه المعرفة التاريخية -حيث التمييز بين زمنين سابق ولاحق- يتحرر المؤرخ من استدعاء الماضي كإيديولوجيا إلى استدعائه كحقيقة، وهم ثبات الزمن إلى حقيقة تغيره.

مسألة أخرى لا تمييز فيها عند د. كلاب، وهي تلك التي لا يميز فيها بين اعتمادين للغة: اعتماد في التعليم والتدريس واعتماد في السياسة والإدارة. وإنه عندما أشار إلى اعتماد ابن تومرت للأمازيغية في تعليم الأمازيغ وتربيتهم على عقيدة التوحيد ومسائل الإمامة، وكذا في تدريبهم على قواعد اللغة العربية وألفاظها؛ لم ينتبه إلى أن العملية في جوهرها سياسية وإن اعتمدت الأمازيغية كلغة تعليمية وتدريبية وسيطة أو انتقالية. ويدخل في هذا الإطار ما ذكره المؤلف بخصوص: “اشتراط الموحدين في الخطيب أن يكون ملما باللسان الأمازيغي”، و”حديث ابن تاشفين بالأمازيغية”، و”استعمال اللغة الأمازيغية كلغة أساسية في مراكش وهي العاصمة زمن المرابطين” (نفس المرجع، ص 44-45-46).

ليس التعليم العمل الانتقالي الوحيد في تاريخ علاقة المغاربة باللغة الأمازيغية، وإنما هي جمل مظاهر وتجليات من أبرزها ابتكار المغاربة للهجة الدارجة. وإذا كان د. كلاب يشير إلى هذه الظاهرة من باب دفاعه عن تشبث المغاربة بأمازيغيتهم واستيعابهم للغة العربية في بنية أمازيغية (باعتبار أن: الدارجة = العربية + بنية أمازيغية) (نفس المرجع، ص 46)، فإنه يغفل مسألة في غاية الأهمية وهي حرص المغاربة على ابتكار “عربية” لا تحرمهم من خصوصيتهم اللغوية الماقبتاريخية من جهة، كما لا تغنيهم عن فصحاها بما هي لغة دولة وإدارة وسياسة عامة وعلاقات بالامتداد العربية والإسلامي وسوقه اللغوية الكبرى.

ورغم إقراره ببداية التعريب مع الموحدين، يأبى د. كلاب إلا أن يقول: “ظلت اللغة الأمازيغية هي المهيمنة خلال القرن 16 م، حسب شهادة الحسن الوزان، واستمر الوضع على هذا الحال إلى غاية القرن الماضي، حيث ظهرت حركة دعت إلى تعريب الموريين، وإماتة اللسان الأمازيغي، فالتعريب سياسة استهدفت القضاء على اللسان الأمازيغي وتعني اللسان العربي، قادها مفكرون تأثروا بتيارات إيديولوجية مشرقية المنشأ، يمكن التمييز فيها بين تيارين: تيار الحركة السلفية (أبرز أعلامه علال الفاسي/ النقد الذاتي)، تيار اليسار الاشتراكي (تزعمه محمد عابد الجابري/ أضواء على مشكل التعليم بالمغرب)” (نفس المرجع، ص 47-48). الحديث هنا عن كتابين، التعريب جزء من موضوعهما -لا كل موضوعهما-، إلا أن د. كلاب كما هي طريقته اجتزأ وجهة نظرهما في التعريب من كلٍّ هو مشروعهما لاستقلال المغرب وبناء دولته الحديثة. فإلى أي حد أصاب في استنتاجاته؟

يستمر د. كلاب -في هذا الاقتباس- في البناء على عدم التمييز بين لغة الدولة ولغة مجتمعها، فمن جهة لا يدل انتشار الأمازيغية في مجتمع ما قبل الاستعمار على أمازيغية الدولة، ومن جهة ثانية لا تدل دعوات الحركة الوطنية إلى التعريب على معركة ضد أمازيغية المجتمع. إننا لا نفهم خطاب سلفية الحركة الوطنية وامتداداتها بعد الاستقلال إلا في إطارين جوهريين هما: مواجهة الاستعمار بالعربية، وتبني اختيار التعريب بما هو اختيار لبناء الدولة المغربية الحديثة واستكمال استقلالها. في هذا الشرط، لم تنتبه الحركة الوطنية لنقاشات أخرى جاءت في ما بعد، وفرضتها محاضن “الحقوق العولمية” في الغرب أكثر مما فرشاه القابليات والحاجات والحقوق المحلية. القومية كاختيار وطني لم تكن تعبيرا إيديولوجيا مشرقيا وافدا وطارئا كما يحاول د. كلاب أن يسوق، وإنما كانت وما زالت تعبر عن حاجة جماعية وجدت في القومية والعروبة شعارا لمعركتها وحركتها.

(يتبع)