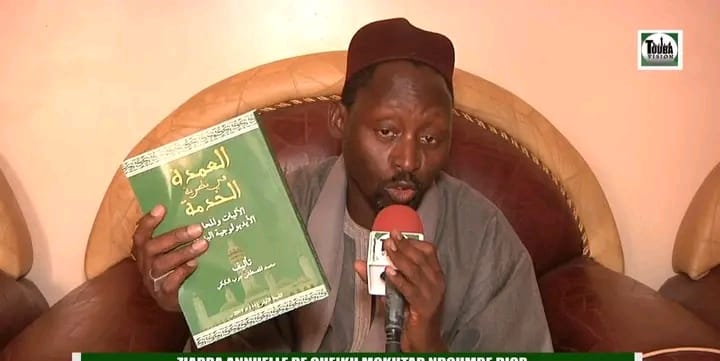

من كثرة المفاهيم إلى فقدان المفهوم: أزمة الخدمة في كتاب “العمدة”

محمد دام لجان

حين نلج كتاب “العمدة في نظرية الخدمة، الآليات والمحاور الايديولوجية البديلة” للأستاذ محمد مصطفى جوب الككّي، نجد أنفسنا أمام محاولة فكرية جادة لتأصيل مفهوم “الخدمة” وتوسيع دوائرها لتشمل مجالات متعددة: اجتماعية، دينية، سياسية، اقتصادية، وثقافية، فلسفية…، غير أنّ هذه المحاولة على أهميتها، تطرح إشكاليات معرفية ومنهجية تجعل “الخدمة” أقل وضوحًا مما كانت عليه قبل قراءتها.

أولا/ تعدد المفاهيم أم تشتت المعنى؟

في الباب الثالث من الكتاب (ص 89 – 111)، يعرض الككّي “الخدمة” بأكثر من عشرة تعريفات ومقاربات، موزعة على مجالات متباينة. لكن هذا التعدد، بدل أن يغني المفهوم، أفضى إلى ما يمكن تسميته بـ”التشويش المفهومي”. إذ يجد القارئ نفسه أمام شبكة من الدلالات تتقاطع حينًا وتتعارض أحيانًا أخرى، فيغدو من الصعب التمييز بين:

مقاصد الخدمة (غاياتها).

مفاهيم الخدمة (تعريفاتها).

مجالات الخدمة (دوائرها التطبيقية).

إشكاليات الخدمة (تحدياتها النظرية والعملية).

هذا الخلط يجعل من الصعب الإمساك بخيط ناظم يلمّ شتات المفهوم ويمنحه هوية معرفية واضحة.

ثانيا/ أزمة التصنيف المنهجي

المشكلة الثانية تتمثل في غياب تصنيف صارم يُفرّق بين مستويات التحليل، فالككّي وهو يحاول أن يحيط بالخدمة من جميع الزوايا، لا يميّز بدقة بين ما هو “مستوى مفهومي–تعريفي”، وما هو “مستوى وظيفي–إجرائي”، وما هو مستوى جدلي–إشكالي. وهذا الخلط يضع القارئ في دائرة مفرغة:

كلما اعتقد أنه بلغ تعريفًا جامعًا للخدمة، وجد نفسه أمام تعريف جديد يعيد طرح السؤال الأول: ما هي الخدمة؟

ثالثا/ بين التوسيع والإفراغ

سعى الككّي إلى توسيع نطاق الخدمة لتكون شاملة لكل جوانب الحياة، لكن هذا التوسيع قد يفضي إلى إفراغ المفهوم من خصوصيته الصوفية والتاريخية في التجربة المريدية. فـ”الخدمة” عند الشيخ أحمد بمب خديم الرسول مصطفى صلى الله عليه وسلم، مثلًا هي: مقام روحي–سلوكي ذو بعد كوني، بينما في طرح الككّي، تذوب “الخدمة” في بحر من المصطلحات والمجالات، فتفقد شيئًا من مركزيتها الرمزية كطريقٍ للتزكية والتقرب.

رابعا/ الأثر على القارئ

النتيجة الطبيعية لهذه المعالجة هي أنّ القارئ، بعد الانتهاء من قراءة الكتاب، يعود إلى النقطة التي بدأ منها: ما هي “الخدمة”؟ بدل أن يتقدم نحو وعي أوضح، يجد نفسه أمام تعقيد أشد. وكأن الكتاب، رغم ثرائه في العرض، لم ينجح في تقديم تعريف “جامع مانع” يختصر الفكرة ويوجه القراء نحو إدراك محدّد…

وعليه إن ما يحتاجه مشروع الككّي هو نوع من “الهندسة المفهومية”، أي وضع خريطة واضحة لمستويات “الخدمة”:

المستوى التعريفي: تحديد جوهر الخدمة بما يميزها عن غيرها من المفاهيم (العبادة، العمل، التضحية…).

المستوى الغائي: بيان مقاصد الخدمة الكبرى (التزكية، النفع، القرب).

المستوى التطبيقي: المجالات التي تتنزل فيها الخدمة (الدين، المجتمع، الاقتصاد…).

المستوى الإشكالي: التحديات الفكرية والعملية المرتبطة بتفعيلها.

هذا التصنيف كان سيتيح للقارئ أن ينتقل من الوضوح إلى العمق، بدلًا من الانتقال من الغموض إلى الغموض.

ورغم كل من هذا، يبقى كتاب الككّي مساهمة قيّمة في فتح النقاش حول “نظرية الخدمة” كإطار بديل، ويظل إسهامًا قيمًا أيضا في فتح فضاء للتأمل…، ذلك أنه محاولة لإشعال نار الفكر وإحياء روح الفلسفة داخل المريدية، ولإشراق أشعة العقل على مفاهيمها الروحية والسلوكية والاجتماعية…، وفي الوقت نفسه، يعكس الكتاب أزمة الفكر العربي–الإسلامي المعاصر في التعامل مع المفاهيم: الميل إلى الإحاطة الشاملة دون ضبط منهجي، والرغبة في التوسيع على حساب التحديد، وبذلك يظل السؤال مفتوحًا: هل خدمت هذه النظرية مفهوم الخدمة، أم جعلته أكثر غموضًا؟