عودة القبيلة والطائفة والقومية.. من مؤشرات الفراغ العالمي

مصطفى يعقوب

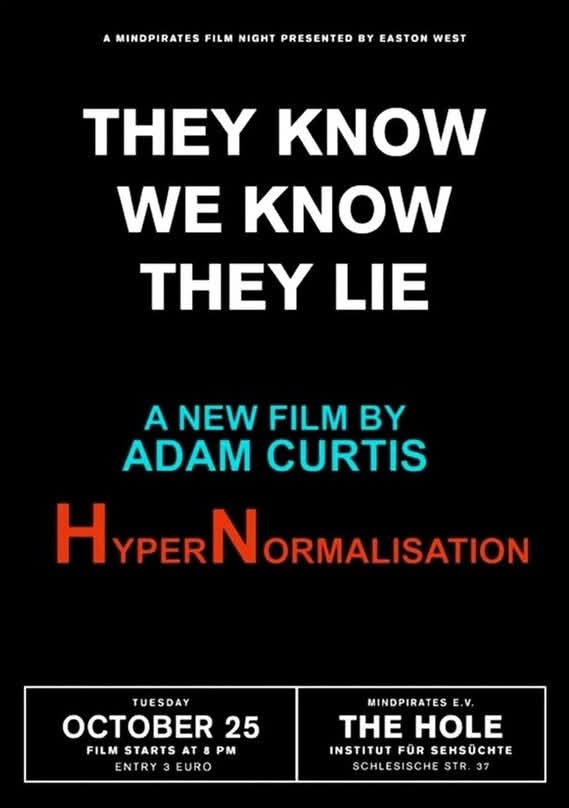

شاهدت فيلما وثائقيا نصحني به أحد الأصدقاء بعنوان HyperNormalisation للمخرج البريطاني آدم كيرتس. ليس مجرد فيلم وثائقي، بل تشريح فكري عميق لانهيار البنية السياسية للعالم الحديث، وتشخيص لمرض حضاري مركزي أصاب المنظومات المعاصرة: التطبيع المفرط مع الزيف.

ظهر المصطلح في سنوات أفول الاتحاد السوفييتي من صناع فلم “stalker” الذي أخرجه تاركوفيسكي “ربما نتحدث عنه لاحقاً”، حيث كان الجميع – من النخبة السياسية إلى المواطن العادي – يعلم أن النظام الشيوعي انتهى فعلياً.

ومع ذلك، وبدلاً من مواجهة الحقيقة، اختاروا جميعاً من السياسيين للمفكرين للناس، أي الاستمرار في طقوس الكذبة الجماعية.. وهو فعل لم يكن خيانة للحقيقية بقدر ما كان محاولة هروب دون حل المشكلة ترجم على شكل خضوع جماعي للواقع الرمزي الذي فُرض عليهم. الدولة قائمة شكلياً..والسياسة فاعلة ظاهرياً، لكن الإيمان الحقيقي بها كان قد انهار نهائياً.

ينقل كيرتس هذا النموذج ويطبقه على الغرب الليبرالي ذاته. منذ العام 1975، بحسبه، دخل العالم مرحلة جديدة: السياسة فقدت قدرتها على الفعل، وحلت محلها آليات السوق والمؤسسات المالية.

ففي نيويورك، كانت المدينة على شفا الإفلاس، والدولة الليبرالية لم تستطع إنقاذها، فدخلت البنوك كطرف حاكم لا كممول فقط. ومنذ تلك اللحظة، بدأ التحول الجذري: رأس المال صار يقرّر، والسياسة تحوّلت إلى واجهة شكلية فقط.

في الوقت نفسه، في سوريا، كان حافظ الأسد يعتقد أنه لا يزال بالإمكان إنقاذ المنطقة من خلال مشروع سياسي، حتى لو كان قسرياً أو أحادياً. لكنه اكتشف سريعاً أن موازين القوى الدولية تجاوزت منطق السياسة، وأن مشروعه العربي اصطدم بصفقات منفردة كالتي جمعت أمريكا ومصر وتجاوزته. فتغيّر الأسد وتحول لوحش لا هم له إلا الانتقام.

ردّه كان حاداً: لم يعد يرى جدوى من الالتزام بقواعد اللعبة الدبلوماسية والسياسية، وبدأ في بناء تحالف استراتيجي جديد مع إيران ما بعد الثورة. ومن هذه اللحظة، دخلت المنطقة عصر استخدام ما سأسميه تجاوزاً لسياسات الفيسبوك “العنف غير المتماثل كسلاح استراتيجي ردعي” حيث ظهرت أولى الهجمات الكبرى بهذا السلاح ضد أهداف أمريكية في بيروت اثناء الحرب الاهلية والتي كانت لها تداعيات ضخمة على تموضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط..اجبرها للانسحاب منه..وقدم حافظ الأسد و ايران كابطال..

كان نتيجة هذا النجاح تأسيس تحالفات جديدة كحزب الله، الذي بدأ معه استخدام أدوات العنف الرمزي والسياسي يأخذ شكلاً مؤسسياً، وإن بقي في بدايته محدوداً ضمن أطر طائفية وسياسية محددة.

لاحقا، وفي سياق أوسع، انتقلت هذه الأدوات الفتاكة إلى سياقات سنّية بعد أن تم شرعنتها ضمن خطاب المقاومة، ما أدى إلى تغيّر طبيعة التوازنات في المنطقة. وهنا تحوّلت الأدوات ذاتها، التي كان يُراد لها أن تكون أدوات ردع، إلى آليات فوضى مفتوحة لم يعد أحد يتحكم بها بالكامل.

الغرب، رغم معرفته بمن يقف خلف الهجمات الكبرى في تلك الفترة، آثر بناء روايات سطحية مريحة للرأي العام، وفضّل أن يُحمّل قادة مثل القذافي وصدام حسين كامل المسؤولية، لأن الحقيقة كانت أكثر تعقيداً من أن تُقال.

ثم جاءت حرب العراق، استناداً إلى سردية أثبتت الأحداث لاحقاً أنها وهمية، وتم تفكيك الدولة العراقية، وانفتحت بوابة الفوضى الجهادية على مصراعيها.

في هذا السياق برز منظر يُدعى “أبو مصعب السوري”، لعب دوراً حاسماً في تطوير ما يمكن وصفه بـ استراتيجية اللا-مركزية في الضربات العقائدية: لا قيادة، لا تنظيم، لا هرمية. فقط فرد عقائدي، يقوم بفعل غير متوقع. الهدف لم يكن الانتصار العسكري، بل تفكيك السردية الليبرالية من الداخل عبر صناعة الخوف.

والنتيجة؟ الغرب اهتز بالفعل: لقد صعدت القوميات المتطرفة، وارتفعت الأصوات الشعبوية. وبدأت الدول التي طالما تغنّت بالحرية تتحدث فجأة عن قوانين الطوارئ، وإغلاق الحدود، ورفض اللاجئين، والتضييق على المسلمين. كل هذا كشف هشاشة العمق القيمي الذي تستند إليه النظم الليبرالية الحديثة.

أما بشار الأسد، فلم يكن سوى تلميذ مقلّد لخط الأب، ففتح الحدود للجهاديين أثناء احتلال العراق، لكن الأحداث انقلبت عليه، وعاد بعض من أطلقهم ليخرجوه من المشهد السياسي، بمساعدة إبران. لقد انقلب السحر على الساحر.

في عالم كهذا، لم تعد هناك سياسة بالمعنى التقليدي. لم تعد هناك أيديولوجيات كبرى. الشركات هي من تحكم. الحكومات تُدار كأنها شركات، والسياسيون صاروا مجرد متحدثين رسميين باسم رأس المال. أما الشعوب، فتُخدّر عبر الإعلام، والاستهلاك، والعوالم الرقمية، وتُخضع عبر صناعة عدو دائم ووهمي.

المفارقة أن من بقي يعتقد أن الليبرالية لا تزال حية هم بعض من يسمّون أنفسهم “علمانيين عرب”، يعيشون في تكرار آلي لشعارات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تماما حالة التطبيع المفرط مع الوهم التي هي عنوان الفلم، بينما كبار مفكري الغرب أنفسهم – من زيغمونت باومان إلى يوفال نوح هراري – أعلنوا أن المشروع الليبرالي فقد طاقته التفسيرية، وانتهت قدرته على قيادة التاريخ.

وهذا ما نراه اليوم: فراغ أيديولوجي عالمي، سقطت الشيوعية.

سقطت الليبرالية، ولم يبق إلا ما هو غريزي وأولي: الدين، الطائفة، القومية، القبيلة.

مشهد يشبه إلى حد بعيد الفراغ الذي تلا سقوط الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية، حين ملأ الإسلام في القرن السابع ذلك الفراغ بفكرة كونية جامعة ومشروع شامل. والسؤال الآن ليس من باب الحنين، بل من باب الحاجة الحضارية: من يملك القدرة اليوم على صياغة سردية فكرية جديدة؟

سردية لا تُقصي الدين، ولا تقدّس الأسواق، ولا تختزل الإنسان في مجرد مستهلك، بل تعيد بناء المعنى الأخلاقي للسياسة، وتحترم التعدد، وتدمج الهويات داخل مشروع عالمي إنساني متصالح مع ذاته.

ذلك هو المشروع الفكري الأعظم في القرن الحادي والعشرين.

وإذا كان العرب قد فعلوها ذات يوم، فمن قال إنهم لا يستطيعون فعلها مجدداً؟

لذلك دعوت منذ اليوم الاول من التحرير لصياغة مثل هذا المشروع، لكن عبثاً لأن غالبية العلمانيين اليوم غارقين بالتطبيع المفرط مع الوهم الليبرالي. وللحديث تتمة.