عبد الله گنون والكتابة كفعل وجود: تأمل في هوية الأدب المغربي من خلال كتاب “النبوغ المغربي في الأدب العربي”

حمزة مولخنيف

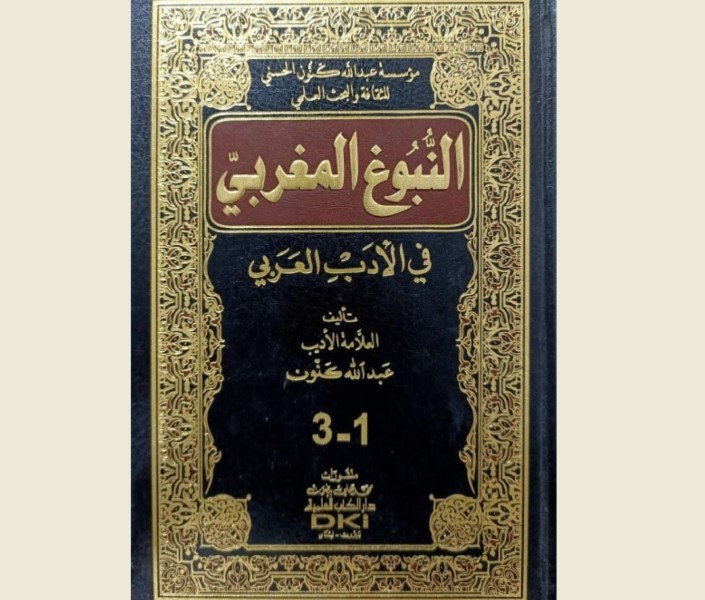

يُعدّ كتاب «النبوغ المغربي في الأدب العربي» لعبد الله كنون من أبرز المؤلفات التي شكّلت منعطفًا حاسمًا في مسار الوعي الثقافي المغربي الحديث، إذ لم يكن مجرد جهدٍ توثيقيّ أو تأريخيّ للأدب، بل كان فعلًا من أفعال المقاومة الفكرية والهوية، ومحاولة لإعادة كتابة التاريخ الثقافي للمغرب من الداخل، بعد قرونٍ من التهميش وسوء الفهم الذي لحق بالعطاء المغربي في فضاء الأدب العربي.

لقد أراد كنون من خلال هذا العمل أن يُثبت أنّ المغرب لم يكن يومًا هامشًا في الثقافة العربية، بل كان أحد مراكز إشعاعها الكبرى، وأنّ لغته وأدبه وعلمه امتدادٌ حيّ لروح الحضارة الإسلامية في أقصى غرب العالم العربي.

حين نقرأ هذا الكتاب، لا نلمس فقط أثر التوثيق العلمي، بل روحًا مقاومة تسكن بين سطوره، تبحث عن معنى الوجود المغربي في فضاءٍ ثقافي طالما سيطرت عليه مركزية المشرق. في زمنٍ كانت فيه الأمة العربية تتلمّس طريقها نحو النهضة واليقظة، وكان المغرب يرزح تحت وطأة الاستعمار، جاء «النبوغ المغربي» ليعلن ميلاد خطابٍ ثقافي جديد، ينطلق من الذات ويدافع عنها بالمعرفة.

لم يكن عبد الله كنون مجرد مؤرخٍ للأدب، بل كان مفكرًا يرى في الكتابة فعلًا تحرريًا، وسلاحًا رمزيًا لمقاومة التبعية وإعادة بناء الهوية. فحين يؤرخ للأدب المغربي، فهو لا يستعيد الماضي من أجل النوستالجيا، بل من أجل الحضور، من أجل أن يقول للعالم إنّ المغرب ليس هامشًا بل مركزٌ من مراكز الإبداع العربي والإسلامي.

تكمن قيمة عمل كنون في منهجيته الموسوعية الشاملة. لقد جمع مادة هائلة من النصوص والشواهد والسير والوثائق والمختارات الشعرية والنثرية، وصاغها في بناءٍ متكاملٍ يجمع بين التأريخ والتأمل، بين المعرفة والوطنية. أعاد ترتيب المشهد الأدبي كخريطةٍ زمنية ومكانية، مزج فيها بين الدولة والأدب، بين السلطان والعالم، بين اللغة والسلطة، بين الحكاية والنسخة.

هذا المزج العميق يعكس إدراكه لطبيعة الأدب بوصفه ظاهرةً تاريخيةً متجذّرة في بنية المجتمع، لا نصًّا معزولًا عن السياسة أو الاقتصاد أو التربية أو المدينة. ومن هنا، فإنّ صفحات الكتاب التي تتناول المرابطين أو الموحدين أو المرينيين لا تُقرأ كفصولٍ عن عصورٍ مضت، بل كمرايا تُظهر كيف كانت الدولة والثقافة في المغرب تتشابكان ضمن مشروعٍ حضاريٍّ واحد، جعل من الكلمة جزءًا من الفعل، ومن الأدب وجهًا من وجوه العمران.

لكن وراء هذه القراءة التاريخية يختبئ بعدٌ فلسفيٌّ عميق: سؤال الهوية. كنون لم يكتب ليؤرّخ فقط، بل ليُثبت وجودًا. الكتابة عنده ليست تسجيلًا للأحداث، بل تثبيتٌ للذات في وجه التبعية. كانت فكرة التبعية — للمركز المشرقي من جهة، وللاستعمار الغربي من جهةٍ أخرى — تُلقي بظلالها الثقيلة على الوعي المغربي في ثلاثينات القرن العشرين، فجاء «النبوغ المغربي» بمثابة ردٍّ مزدوجٍ على هاتين السلطتين.

الكتاب إذًا ليس مجرد موسوعةٍ أدبية، بل مشروع فكرٍ يستعيد للمغاربة صورتهم التي تآكلت بفعل سرديات الهيمنة. هو محاولة لاسترداد الوعي الجمعي وإعادة ترتيب القيم الثقافية، فالمؤلف ينتقي من التراث ما يُعبّر عن القدرة والإبداع والاستمرار، ويعيد تقديمه في صورةٍ تحفّز الثقة بالذات وتوقظ الإحساس بالكرامة الفكرية.

هذا البعد الوجودي يجعل من كنون أقرب إلى فيلسوفٍ وطنيٍّ منه إلى مؤرخٍ للأدب. لقد آمن بأنّ مقاومة الاستعمار لا تكون بالسلاح وحده، بل بالمعرفة، وأنّ تحرير الأرض لا يكتمل إلا بتحرير الوعي. من هنا، تحوّل مشروعه إلى فلسفةٍ عمليةٍ ترى في الكتابة فعلًا من أفعال الوجود، لأنّ الكتابة هي ما يمنح الأمة صورتها في مرآة التاريخ.

لذلك ظلّ «النبوغ المغربي» حيًّا حتى اليوم، لأنّه لا يقدّم سردًا عن الماضي فحسب، بل يطرح سؤالًا عن الحاضر والمستقبل: كيف يمكن للمغرب أن يقرأ ذاته في ضوء تراثه؟ وكيف يمكن للأدب أن يكون أداة لبناء وعيٍ وطنيٍّ نقديٍّ متجدد؟

ومن أبرز ما يميز مشروع كنون هو نظرته إلى اللغة. لقد تبنّى العربية كوسيطٍ رئيسيٍّ للكتابة، لا لأنها لغةُ تراثٍ فحسب، بل لأنها تمثل أفقًا حضاريًا وروحيًا للمغرب. في ذلك السياق، كان الدفاع عن العربية دفاعًا عن الذات، في وجه محاولات الاستعمار الفرنسي لفصل المغاربة عن لغتهم وثقافتهم الإسلامية. ومع ذلك، فإنّ القراءة النقدية الحديثة تُظهر مفارقةً دقيقة في هذا الاختيار: فالعربية، بوصفها لغة توحيدٍ وامتدادٍ حضاريٍّ، كانت أيضًا لغة مركزٍ قد تُقصي في بعض الأحيان الأصوات المحلية الأخرى، كالأمازيغية والشفهية الشعبية.

لذا، فإنّ التركيز المفرط على العربية قد أدى إلى تغييب بعض المكونات الثقافية الأصيلة. ومع أنّ هذا لم يكن قصد كنون، فإنّ الزمن اللاحق يدعونا إلى قراءةٍ موسعةٍ لمفهوم «النبوغ المغربي»، بحيث يشمل التعدد اللغوي والثقافي الذي يثري الهوية المغربية.

أما من حيث الأسلوب، فإنّ عبد الله كنون كتب بلغةٍ رشيقةٍ رفيعةٍ تجمع بين دقة المؤرخ وحرارة الأديب، بين صرامة التوثيق ووهج البيان. لغته ليست جافة، بل مفعمة بروحٍ أدبيةٍ تجعل القارئ يتذوق الجملة كما يتلقى الفكرة. وربما كان هذا سرّ الخلود الذي اكتسبه الكتاب؛ فهو لم يُكتب للنخبة وحدها، بل لجمهورٍ واسعٍ من القراء: للمثقف والطالب، للباحث والعامي، للناقد والمحبّ.

وقد نجح في أن يجعل الأدب المغربي مادة للوعي العام، لا موضوعًا أكاديميًا جامدًا. فبين دفتي «النبوغ المغربي» ينبض التاريخ بالحياة، ويتحوّل الماضي إلى طاقةٍ تُلهِم الحاضر.

غير أنّ كنون، على الرغم من إحاطته الواسعة ووعيه المتقد، لم يكن بمنأى عن قيود عصره. فعمله وإن جمع بين الرؤية والتوثيق، ظلّ في بعض المواضع متأثرًا بالنزعة الدفاعية، إذ انشغل بإثبات وجود «أدبٍ مغربي» أكثر من تحليله وفق المعايير الجمالية أو السوسيولوجية الحديثة. كان هاجسه الأكبر هو الردّ على من تجاهلوا المغرب، لا تفكيك البنيات العميقة للنصوص.

هذا أمر طبيعي في سياق مشروعٍ تأسيسيٍّ هدفه إثبات الحضور قبل النقد، وترميم الوعي قبل التفكيك. ومن هنا نفهم أن «النبوغ المغربي» لم يكن دراسة نقدية بالمعنى الأكاديمي الحديث، بل بيانًا ثقافيًا شاملًا ينهض على الذاكرة والهوية.

وإذا تأملنا موقع الكتاب في تاريخ الفكر المغربي، وجدناه حلقة وصلٍ بين التراث الإصلاحي الذي مثّله رواد النهضة الأوائل، وبين الفكر المغربي المعاصر الذي سيبلور لاحقًا أسئلته الكبرى على يد الجابري والعروي وطه عبد الرحمن وغيرهم. فهؤلاء المفكرون واصلوا، كلّ بطريقته، مشروع كنون في إعادة بناء الذات المغربية فكريًا، وإن كانوا قد نقلوه من مجال الأدب إلى ميدان الفلسفة والفكر السياسي والأخلاق.

لذلك يمكن القول إنّ «النبوغ المغربي» كان البذرة الأولى لميلاد وعيٍ ثقافيٍّ نقديٍّ جديد، يتجاوز النقل إلى الإبداع، والاتباع إلى الفعل.

لقد كان كنون يدرك أن المغرب لا يمكن أن يتكلم بلسان غيره، ولا أن يُرى بعين غيره. فحين كتب تاريخه الأدبي، كان في الواقع يكتب تاريخه الوجودي، أي سيرة الأمة في صراعها من أجل الاعتراف بذاتها. وهنا يلتقي الأدب بالفلسفة: الكتابة تتحوّل إلى «فعل وجود»، لأنّها تمنح الذات حقيقتها وتثبتها في مواجهة العدم الثقافي الذي أراد الاستعمار أن يفرضه. لذلك فالنبوغ المغربي ليس مجرد عنوانٍ على إبداعٍ أدبيٍّ، بل هو مشروع إثبات الذات المغربية عبر الكلمة، وتحريرها من التصورات المسبقة التي طالما حبستها في الهامش.

ولا يمكن الحديث عن هذا الكتاب دون التوقف عند أثره العميق في الوعي العربي العام. فقد أثار منذ صدوره إعجاب المفكرين والنقاد، وكان شكيب أرسلان قد وصفه بأنه من لم يقرأه «فليس على طائلٍ من تاريخ المغرب»، وهي شهادة تعبّر عن إدراك مبكر لقيمة العمل كجسرٍ بين المغرب والمشرق.

لقد أسهم كنون في نقل التجربة المغربية إلى فضاء النقاش العربي، وجعلها مادةً معترفًا بها ضمن التراث الأدبي العام. بذلك، تحوّل «النبوغ المغربي» إلى مرجعٍ لا غنى عنه لكل دارسٍ لتاريخ الأدب العربي، وإلى شاهدٍ على حضور المغرب الفاعل في صرح الحضارة الإسلامية.

إنّ القراءة الفلسفية للكتاب تجعلنا نراه أكثر من مجرد مرجعٍ أدبيٍّ، بل مشروعًا في الوعي. فهو لا يتحدث عن نصوصٍ جامدة، بل عن روحٍ حضاريةٍ تتجدد في كل عصر، عن أمةٍ قاومت النسيان عبر لغتها وشعرها وفقهها وفكرها. لقد أراد كنون أن يقول إنّ المغرب ليس جغرافيا، بل هو ذاكرةٌ ناطقةٌ بالعربية، وروحٌ ممتدةٌ في التاريخ. ومن هنا، فإنّ «النبوغ» ليس ماضيًا منجزًا بل طاقة متواصلة، وكل جيلٍ مدعوّ إلى أن يضيف لبنة في بنائه، لا أن يكتفي بإعادة تلاوته.

لكن، وفي خضم هذا الإعجاب، لا بد من الإشارة إلى ما يفتحه الكتاب من أسئلة جديدة. فاليوم، وبعد مضيّ قرنٍ تقريبًا على صدوره، أصبح من الضروري إعادة قراءة «النبوغ المغربي» بعيونٍ جديدة، تستفيد من مناهج النقد الحديث، ومن مقاربات ما بعد الاستعمار والدراسات الثقافية.

فهذه المناهج تتيح لنا أن نرى ما لم يره كنون: العنف الرمزي الذي مارسته بعض الخطابات المركزية على الأطراف، التعدد اللغوي بوصفه ثراءً لا خطرًا، والهوية بوصفها سيرورةً دينامية لا جوهرًا ثابتًا. إنّ إعادة قراءة «النبوغ المغربي» ليست انتقاصًا من قيمته، بل امتدادٌ لمشروعه في ضوء أسئلة العصر.

إنّ من ينغمس في صفحات هذا الكتاب يدرك أنّ كنون لم يكن يكتب للماضي، بل للمستقبل. لقد أراد أن يُقيم جسرًا بين الجيل الذي قاوم الاستعمار والجيل الذي سيبني الاستقلال الفكري. ولذلك، لا يُقرأ «النبوغ المغربي» كوثيقةٍ مغلقة، بل كنصٍّ مفتوحٍ على الزمن، يتجدّد مع كل قارئٍ جديد، ومع كل وعيٍ يطرح سؤال الهوية من زاويةٍ أخرى. هو دعوةٌ دائمة إلى النقد والتجديد، إلى تجاوز التكرار نحو الإبداع، وإلى قراءة التراث لا كعبءٍ بل كقوةٍ مبدعةٍ تُغذّي الحاضر.

في هذا المعنى العميق، يمكن القول إنّ عبد الله كنون لم يؤلّف كتابًا فحسب، بل أسّس لمرحلةٍ فكريةٍ في تاريخ المغرب. لقد حرّر الأدب من التبعية، وردّ الاعتبار للثقافة المغربية، وأثبت أن الكلمة يمكن أن تكون سلاحًا لا يقل شأنًا عن السيف.

وقد أدرك أن الوعي الأدبي هو أساس كل نهضة، وأنّ بناء الأمم يبدأ من بناء صورتها في اللغة. وهكذا جمع في «النبوغ المغربي» بين حرارة الإيمان بالوطن وعمق المعرفة بالتراث، بين الدفاع عن الهوية والانفتاح على الآخر، بين الماضي الذي لا يُنسى والحاضر الذي لا يُهمل.

في النهاية، يظلّ «النبوغ المغربي في الأدب العربي» نصًّا تأسيسيًا للثقافة المغربية الحديثة، نصًّا يذكّرنا بأنّ الكتابة ليست ترفًا بل ضرورة وجودية. لقد كتب كنون لكي يُثبت أن المغرب كان وسيظلّ فاعلًا في مسار الحضارة العربية الإسلامية، وأنّ الأدب المغربي ليس ظلًّا لأدب المشرق، بل شمسًا لها ضوءها الخاص.

ومن هنا، يمكن أن نفهم دلالة العنوان الذي اخترناه لهذه القراءة: «الكتابة كفعل وجود». فكما قاوم كنون بالنصّ، نحن مدعوّون إلى مقاومة النسيان بالنقد، وإلى تحويل القراءة إلى مشاركةٍ في إعادة بناء الوعي.

هكذا يبقى الكتاب حيًا ما دمنا نقرأه، لأنّ الوعي الذي أطلقه لم يكتمل بعد. گنون أعطانا خريطةً أولى، وما علينا إلا أن نمدّ خطوطها الجديدة، أن نُوسّع فضاءها باللغات والأصوات التي لم تُسمع بعد، وأن نحمل رسالته في أن الأدب ليس ترفًا بل ذاكرة أمةٍ تُصرّ على أن تكتب وجودها في وجه العدم. فـ«النبوغ المغربي» لم يكن فقط عن الماضي، بل عن إمكان المستقبل، عن شعبٍ قرّر أن يكتب ذاته في لغة الخلود.