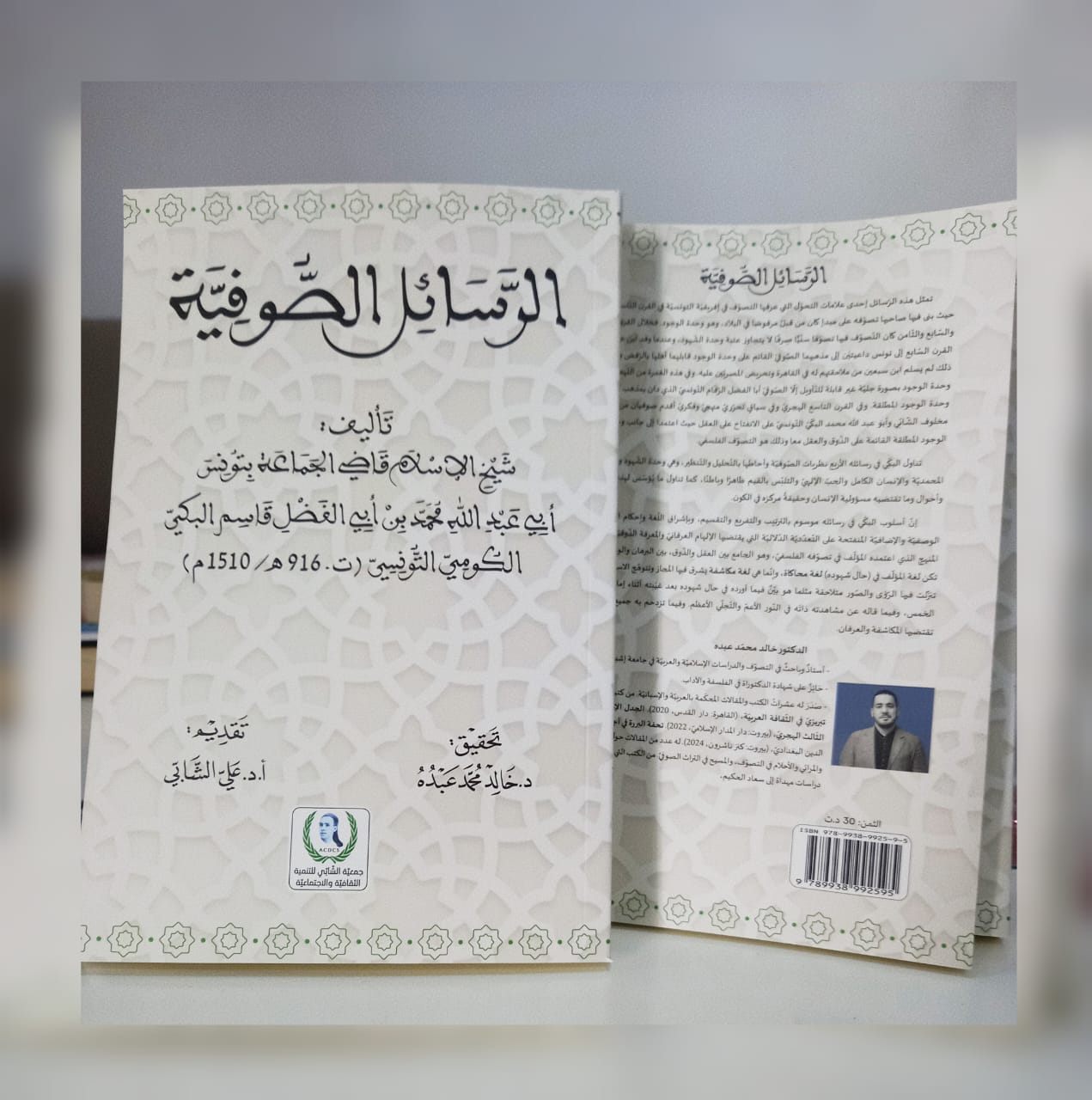

صدور الرسائل الصوفية لقاضي الجماعة البكي الكومي التونسي

رسائل قاضي الجماعة البكّيّ الكوميّ التونسيّ (ت.916هـ) شارح عقيدة ابن الحاجب هي كشفٌ جديد ودليل على سعة عقل شيخ الإسلام في عصره، ليس لسلوكه طريق التصوّف فحسب، ولا لمحبّته للشيخ الأكبر ابن العربيّ الحاتميّ، ولكن لتبنّيه التصوّف “الفلسفيّ” الذي آمن بوحدة الوجود محاولًا تقريبه إلى جمهور المريدين في تونس وما حولها. قدّم الشيخ البكيّ شرحًا مفصّلًا في رسائله لأفكار ابن العربيّ وابن سبعين والششتريّ وكلام السادة الوفائيّة، وقد وجد كلامه قبولًا في محيطه العلميّ في وقته، ممّا جعل الشيخ أحمد بن عقبة الحضرميّ شيخه وشيخ معاصره زرّوق يقول له: “ولقد تأمّلتُ كتبك ولفظك، ونحن معك وجميع المسلمين، وليس لمثلنا أن ينصح مثلكم أو دونكم”. ولقد حفّزنا على نشر هذه الرسائل ما وجدناه فيها من ذوق صوفيّ عالٍ وكلام في الحقائق ندر أن نجده من شيخ كان في منصب قاضي الجماعة شارحًا للعقيدة ومرشدًا للعوام إلى طريق الله. وما تمثّله هذه الرسائل من تأكيد على وجود مدرسة صوفيّة جعلت لأفكار ابن سبعين وابن العربيّ امتدادًا واستمرارية في البلاد التونسيّة وهي ما أشارت إليه دراسات عديدة مثل دراسة نللي عامريّ بالاعتماد على الروايات المتفرقات في كتب المناقب. أما وقد نشرنا هذه الرسائل فأصبحت لدينا مادة ثريّة لدراسة أفكار تلك المدرسة الصوفيّة الأكبريّة السبعينيّة التونسيّة.

عاش محمد البكّي التّونسيّ صاحب الرّسائل (ت 916/1510) في عهود السّلاطين الحفصيّين، وهم: أبو عمرو عثمان (ت894/1488) وأبو زكرياء الثّالث (ت899/1493) ومحمد الحفصي (ت931/1525)، وتولّى قضاء الجماعة في عهد محمد الحفصي. شُهر بتضلّعه في التّصوّف وعلم الكلام، ولم يكن في تصوّفه ذائقاً ذائع الصّيت فقط، وإنّما كان إلى ذلك منظّرًا ورافعا لواء وحدة الوجود المطلقة في وقت عزّ فيه القائلون بها، وتدلّ المصادر الصّوفيّة التي اعتمدها وأعلام الصّوفيّة الذين أفاد منهم في الرّسائل وفي مقدمتهم ابن عربي (ت638/1240) وابن سبعين (667/1268) على أنّ ثقافته إنّما كانت نتاجا لتضافر العقل والنّقل، والتّفسير والتأويل، والذّوق والنّظر.

إنّ اكتشاف هذه الرّسائل التي تناول فيها المؤلّف وحدة الوجود وبعض النّظريّات الصّوفيّة ليُعتبر كسبًا للتّصوّف عامّة وللتّصوّف في إفريقيّة التّونسيّة بصورة خاصّة لأنّ رحلة وحدة الوجود من الأندلس إلى الشّرق كانت في بدايتها مُتعثّرة في تونس بحكم الرّفض الذي وُوجِهت به من قِبَل التّونسيّين، وهي توضّح لنا أنّ التصوّف الفلسفيّ أصبح في القرنيْن التاسع والعاشر الهجرييْن مقبولًا.

ويرجع الفضل في هذا الاكتشاف إلى الباحث المحقّق الدكتور خالد محمّد عبده الذي هو سليل المدرسة الصّوفيّة المصريّة الرّائدة المشرقة بالأساتذة الكبار (أبى العلا عفيفي وعبد الوهّاب عزّام ومحمد مصطفى حلمي وأبي الوفا غنيمي التفتازاني ومحمد كفافي وأحمد السّعيد سليمان ….) وعلى هدْيها أغنى الدكتور خالد التّصوّف بالنّصوص المؤسّسة والدّراسات العميقة والرّؤى المتجدّدة، فهو الأزهريّ الدّرعميّ (خريج دار العلوم بجامعة القاهرة) الذي أنجز في التّصوّف مبكّرا: حقّق وألّف، وحاضر وأضاف، وشرّق وغرّب، جامعا بين الحلّاج وابن سبعين، وابن عربي و جلال الدّين الرّومي، ومستضيئًا في ذلك بتجارب روحيّة زاخرة تُجلّي مباهج التّصوّف و تنير مسار هذا السّفر الرّوحيّ الذي يُبدعه نور الإيمان وزكاء الوجدان وإشراق البصيرة ولا نهائيّة الخيال الخلاق، وتجعل من المحبّة والعدل والطّهر والتسامح أسسًا لحياة متجدّدة يجد في ظلّها بنو الإنسان على اختلاف أنظارهم ورؤاهم الوحدة والسّلام ، إنّ إدراك حقيقة ما تمثّله هذه الرّسائل في تاريخ التصوّف في إفريقيّة التونسيّة لا يتأتّى إلّا إذا بدأنا من حيث تجب البداية .

تمثل هذه الرّسائل إحدى علامات التحوّل التي عرفها التصوّف في إفريقيّة التونسيّة في القرن التّاسع والعاشر الهجريّيْن حيث بنى فيها صاحبها تصوّفه على مبدإ كان من قبلُ مرفوضا في البلاد، وهو وحدة الوجود. فخلال القرون السّابقة السّادس والسّابع والثّامن كان التّصوّف فيها تصوّفا سنّيًّا صِرفًا لا يتجاوز عتبة وحدة الشّهود، وعندما وفد ابن عربي ثمّ ابن سبعين في القرن السّابع إلى تونس داعيتيْن إلى مذهبهما الصّوفيّ القائم على وحدة الوجود قابلهما أهلها بالرّفض والتّهجين، وفضلًا عن ذلك لم يسلم ابن سبعين من ملاحقتهم له في القاهرة وتحريض المصريّين عليه. وفي هذه الغمرة من التّهجين لم نجد من اعتنق وحدة الوجود بصورة جليّة غير قابلة للتّأويل إلّا الصّوفيّ أبا الفضل الرّقّام التّونسيّ الذي دان بمذهب ابن سبعين القائم على وحدة الوجود المطلقة، ولا نعرف من أخباره إلّا أنّه عاد من القاهرة إلى تونس سنة (694/1294).

لم يكن للمنهج العقليّ شأن في تلك القرون إذ كان معتمد ذويها على النّقل إيرادا وتلخيصا وشرحًا وتحشية، فهُم قد تحلّقوا حوله، لا ينفكّون عنه إلّا إلى المنهج الذّوقيّ الكشفيّ الذي وقف الصّوفيّة سفرهم الرّوحيّ عليه، ولم تتخلّص النّخبة من هذا الأسْر المنهجيّ إلّا في القرن الثّامن على يد ابن خلدون، فقد حلّل في المقدّمة مناهج الثّقافة الإسلاميّة ودرس شؤون المجتمع والدّولة وأسباب قيام الحضارات وسقوطها دراسة عقليّة نقديّة، قوامها التّحليل والتّعليل والمقارنة، وأفاد بأنّه ابتكر علم الاجتماع من أجل دراسة التّاريخ دراسة علميّة منهجيّة، وبذلك أعاد إلى العقل توهّجه وإلى الفكر نفاذه، وفي هذا السّياق التّحرّريّ المنهجيّ والفكريّ أقدم صوفيّان من تونس في القرن التّاسع الهجريّ على الانفتاح على العقل حيث اعتمدا إلى جانب وحدة الشّهود على وحدة الوجود المطلقة القائمة على العقل والذّوق معًا، وهو ما يُعبّر عنه بالتّصوّف الفلسفيّ.

هذان الصّوفيان هما: أحمد بن مخلوف الشّابّي (ت898/1492) في كتابه (مجموع الفضائل) وأبو عبد الله محمد البكِّي التّونسيّ (ت916/1510) في (الرّسائل).

تناول البكِّي في رسائله الأربع نظريات الصّوفيّة وأحاطها بالتّحليل والتّنظير، وهي وحدة الشّهود ووحدة الوجود والحقيقة المحمديّة والإنسان الكامل والحبّ الإلهيّ والتلبّس بالقيم ظاهرًا وباطنًا، كما تناول ما يُؤسّس لهذه النّظريّات من مقامات وأحوال وما تقتضيه مسؤولية الإنسان وحقيقةُ مركزه في الكون. لم يورد البكِّي تعريفًا للتّصوّف بالرّغم من كثرة التّعاريف الواردة في هذا الصّدد، واكتفى بوصفه في مواضع مختلفة من الرّسائل وصفًا أتاح لنا أن نستوحي تعريفًا مما أفاد به على أساس أن التّصوّف هو شأن ذاتيّ يختلف تعريفه باختلاف التّجارب والرّؤى، ومفاده أنّ التصوّف هو رحلة من الأعماق إلى الآفاق، ومن الذّات إلى الكون ومن الاسم إلى الحال ومن محيط الدّائرة إلى محورها. وقرّر أنّ التّصوّف هو قَصْرٌ على الأذكياء أصحاب الذّوق ونَيْلُه يكون بأحد طريقيْن: إمّا بالإلهام الموهبيّ وإمّا على يد معلّم صادق ذائق، وأمّا من كان بليد الطّبع فهو أبعد عن أن يكون متصوّفا شُهوديّا، ومن ثَمّ يستحيل أن تكون له صلة بعلم الكشف والتّحقيق، 16أ. فهو خِلْوٌ تماما من الإلهام الموهبيّ المتّصل الذي يقتضيه التّصوّف ومن الإلهام المنفصل الذي يستوجبه الشّعر.

وبيّن البكِّي في ضبط مراتب الخلْق الذي اعتمد فيه رأي ابن سبعين أنّ الكلمة الإلهيّة هي التي تنزّلت فكانت روحًا ثم تنزّلت فكانت عقلًا ثمّ تنزّلت فكانت نفسًا ثمّ تنزّلت فكانت جسمًا. إنّ هذا التّنزّل يُشبه إلى حدّ كبير نظريّة الفيض لدى السّهروردي (ت587/1191)، وهي تعني صدور عوالم أربعة عن نور الأنوار، هي: عالم العقول وعالم النّفوس وعالم الأجسام وعالم المُثُل وقفّى على أثر القشيري في تفريقه بين الرّوح والنّفس نافيًا بذلك التّرادف بين الاثنين، فالنّفس محلّ الأخلاق الذّميمة، والرّوح محلّ الأخلاق الحميدة. وفي نظر البكِّي فإن مكارم الأخلاق التي يصلح بها المتصوّف نفسه هي ممثّلة في أربع خصال: العلم (أي التّمييز بين الحقّ والباطل بين الحَسَن والقبيح) والعدل والشّجاعة والعفّة، ومعنى ذلك أن بقيّة الخصال الحميدة مندرجة في هذه المكارم الأربع.

وأفاد بأنّ عالم الكلمة هو عالم العزّة (عالم العلم اللّدنيّ، عالم الأمر الإلهيّ) وعالم الرّوح هو عالم الجبروت (عالم الخيال والإلهام) وعالم العقل هو عالم الملكوت (عالم الذِّكر والنّظر، العالم العلوي) وعالم النّفس هو عالم المُلك (عالم الحسّ، العالم الـسّفلي)، فعالم الجبروت الذي هو عالم الرّوح هو عالم الخيال والإلهام ذاتُه، وهو البرزخ الفاصل بين عالم الغيْب وعالم الشّهادة، بين الدّنيا والآخرة، بين الله و الإنسان، بين المحسوس والمعقول, والإنسان هو برزخ بين الله والكون ونسخة جامعة لهما ففيه من الله صفاته: العلم والقدرة والإرادة والحياة و الكلام – 24أ، لكن تقلّص ظلّ هذه الصّفات وضعف تأثيرها لما اتّصف به الإنسان من حسّ لأنّ الحسّ لا يقترن بالكمال، وفيه من الكون مادّيّته لأنّه خلق من طين علمًا بأنّ مفهوم البرزخ الوارد في الرّسائل هو الذي حدّده ابن عربي، وهو أنه مجرّد تصوّر ذهنيّ. جاء في رسالة الشّأنيْن أنّ روح الإنسان من عالم الغيب، وجسمه التّرابيّ مشتمل على ما اشتمل عليه العالم السّفليّ بأسره، إذ يحتوي على سائر العناصر المختلفة في الوجود الحسّيّ من حرارة وبرودة وماء وطين …. لذلك فالإنسان سماويّ أرضيّ، روحيّ جسمانيّ، نوريّ ظلمانيّ أي أنّه جامع للقبضتين – 8أ.

إنّ المحبّة والمعرفة هما في نظر صاحب الرّسائل الأساس لتحديد مركز الإنسان في الكون ولبناء نظريّة وحدة الوجود بالاعتماد على قوله تعالى: (فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه..، المائدة، 54) أو الحديث القدسيّ: (كنتُ كنزًا مخفيًّا فأحببت أن أُعرف فخلقتُ الخلق فبه عرفوني) فالإنسان هو المخلوق الذي تميّز بأنّ الله يحبّه وأنّه يحبّ الله أي أنّ المحبّة متبادلة، ولأنّ الله أحبّه فقد خلقه على صورته اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلّم: (إنّ الله خلق آدم على صورته) أي على نسق جماله المطلق وصفاته الحسنى.