حقيقة المرض العقلي: أسئلة مسكوت عنها تحت مجهر العالم توماس سزاس

خرافة المرض العقلي

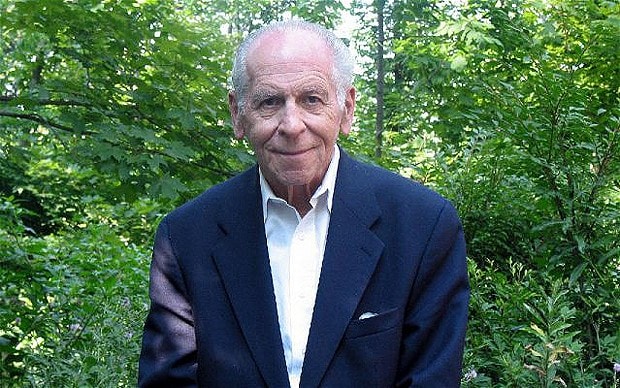

توماس س. سزاس

جامعة ولاية نيويورك، المركز الطبي أبستيت، سيراكيوز

THE MYTH OF MENTAL ILLNESS

THOMAS S. SZASZ

State University of New York, Upstate Medical Center, Syracuse

ماجد قرة

هدفي في هذه المقالة هو طرح السؤال “هل يوجد مرض عقلي؟” والبرهنة على عدم وجوده. ونظرًا لانتشار مفهوم المرض العقلي على نطاق واسع هذه الأيام، يبدو البحث في كيفية استخدام هذا المصطلح أمرًا بالغ الأهمية. فالمرض العقلي، بطبيعة الحال، ليس “شيئًا” حرفيًا – أو كائنًا ماديًا – وبالتالي لا يمكن أن “يوجد” إلا بنفس الطريقة التي توجد بها المفاهيم النظرية الأخرى. ومع ذلك، فإن النظريات الشائعة تعتاد، عاجلًا أم آجلًا – على الأقل لمن يؤمنون بها – على أنها “حقائق موضوعية” (أو “وقائع”). وخلال فترات تاريخية معينة، ظهرت مفاهيم تفسيرية، مثل الآلهة والسحرة والكائنات الدقيقة، ليس فقط كنظريات، بل كأسباب بديهية لعدد هائل من الأحداث. أُقرّ بأن المرض العقلي يُنظر إليه اليوم على نطاق واسع بطريقة مشابهة نوعًا ما، أي كسببٍ لأحداثٍ متنوعة لا تُحصى. وكترياقٍ للاستخدام المُتهاون لمفهوم المرض العقلي – سواءً كظاهرةٍ بديهية، أو نظرية، أو سبب – دعونا نطرح هذا السؤال: ما المقصود عندما يُزعم أن شخصًا ما مريضٌ عقليًا؟

فيما يلي، سأصف بإيجاز الاستخدامات الرئيسية التي وُضع لها مفهوم المرض العقلي. سأجادل بأن هذا المفهوم قد تجاوز أي فائدةٍ كان من الممكن أن يكون له، وأنه الآن مجرد أسطورةٍ مُريحة.

–المرض العقلي كعلامة على مرض الدماغ

يستمد مفهوم المرض العقلي أساسه من ظواهر مثل الزهري الدماغي أو حالات الهذيان – كالتسممات، على سبيل المثال – حيث يُعرف عن الأشخاص إظهارهم لخصائص أو اضطرابات مختلفة في التفكير والسلوك.

ولكن، وبكل صراحة، هذه أمراض دماغية، وليست عقلية. ووفقًا لإحدى المدارس الفكرية، فإن جميع ما يُسمى بالأمراض العقلية هي من هذا النوع. ويُفترض أن عيبًا عصبيًا ما، ربما يكون خفيًا للغاية، سيُكتشف في النهاية لجميع اضطرابات التفكير والسلوك. ويتبنى العديد من الأطباء النفسيين والأطباء وغيرهم من العلماء المعاصرين هذا الرأي. هذا الموقف يعني أن الناس لا يمكن أن يواجهوا مشاكل – تُعبَّر عنها فيما يُسمى الآن “أمراضًا نفسية” – بسبب اختلافات في الاحتياجات الشخصية، والآراء، والتطلعات الاجتماعية، والقيم، وما إلى ذلك. تُعزى جميع مشاكل الحياة إلى عمليات فيزيائية وكيميائية ستكتشفها الأبحاث الطبية في الوقت المناسب.

وهكذا، تُعتبر “الأمراض النفسية” لا تختلف أساسًا عن جميع أمراض الجسم الأخرى (أي أمراض الجسم). الفرق الوحيد، في هذا الرأي، بين الأمراض النفسية والجسدية هو أن الأولى، التي تُصيب الدماغ، تتجلى من خلال أعراض نفسية؛ بينما الثانية، التي تُصيب أجهزة عضوية أخرى (مثل الجلد والكبد، إلخ)، تتجلى من خلال أعراض تُعزى إلى تلك الأجزاء من الجسم. يستند هذا الرأي إلى خطأين أساسيين، ويُعبِّر عنهما، في رأيي. في المقام الأول، ما هي أعراض الجهاز العصبي المركزي التي تُشير إلى طفح جلدي أو كسر؟ لن يكون الأمر انفعالًا أو سلوكًا معقدًا، بل سيكون فقدان البصر أو شللًا في أحد أجزاء الجسم. جوهر المسألة هو أن مرض الدماغ، المُشابه لمرض الجلد أو العظام، هو خلل عصبي، وليس مشكلة في الحياة. على سبيل المثال، يُمكن تفسير ضعف البصر لدى شخص ما بشكل مُرضٍ من خلال ربطه بآفات مُحددة في الجهاز العصبي. من ناحية أخرى، لا يُمكن تفسير معتقدات الشخص – سواءً كانت إيمانًا بالمسيحية أو الشيوعية أو بفكرة أن أعضاءه الداخلية “متعفنة” وأن جسده، في الواقع، “ميت” بالفعل – بخلل أو مرض في الجهاز العصبي. إن تفسيرات هذا النوع من الأحداث – بافتراض أن المرء مهتم بالاعتقاد نفسه ولا يعتبره مجرد “عرض” أو تعبير عن شيء آخر أكثر إثارة للاهتمام – يجب البحث عنها بطرق مختلفة.

الخطأ الثاني في فهم السلوك النفسي الاجتماعي المعقد، والذي يتكون من اتصالات حول يتبنى الأطباء والأطباء وعلماء آخرون هذا الرأي. ويعني هذا الرأي أن الناس لا يمكن أن يواجهوا مشاكل – تُعبّر عنها فيما يُسمى الآن “الأمراض النفسية” – بسبب اختلافات في الاحتياجات الشخصية والآراء والتطلعات الاجتماعية والقيم، وما إلى ذلك. تُعزى جميع مشاكل الحياة إلى عمليات فيزيائية وكيميائية سيكتشفها البحث الطبي في الوقت المناسب.

وبالتالي، تُعتبر “الأمراض النفسية” لا تختلف أساسًا عن جميع أمراض الجسم الأخرى (أي أمراض الجسم). والفرق الوحيد، في هذا الرأي، بين الأمراض النفسية والأمراض الجسدية هو أن الأولى، التي تُصيب الدماغ، تتجلى من خلال أعراض نفسية؛ بينما الثانية، التي تُصيب أجهزة أخرى (مثل الجلد والكبد، إلخ)، تتجلى من خلال أعراض تُنسب إلى تلك الأجزاء من الجسم. ويستند هذا الرأي إلى خطأين أساسيين، ويُعبّر عنهما، في رأيي. في المقام الأول، ما هي أعراض الجهاز العصبي المركزي التي تُشير إلى طفح جلدي أو كسر؟ لن يكون الأمر انفعالًا أو سلوكًا معقدًا، بل سيكون فقدان البصر أو شللًا في أحد أجزاء الجسم. جوهر المسألة هو أن مرض الدماغ، المُشابه لمرض الجلد أو العظام، هو خلل عصبي، وليس مشكلة في الحياة. على سبيل المثال، يُمكن تفسير ضعف البصر لدى شخص ما بشكل مُرضٍ من خلال ربطه بآفات مُحددة في الجهاز العصبي. من ناحية أخرى، لا يُمكن تفسير معتقدات الشخص – سواءً كانت إيمانًا بالمسيحية أو الشيوعية أو بفكرة أن أعضاءه الداخلية “متعفنة” وأن جسده، في الواقع، “ميت” بالفعل – بخلل أو مرض في الجهاز العصبي. إن تفسيرات هذا النوع من الأحداث – بافتراض أن المرء مهتمٌّ بالاعتقاد نفسه ولا يعتبره مجرد “عرض” أو تعبير عن شيء آخر أكثر إثارة للاهتمام – يجب البحث عنها من منظور مختلف.

الخطأ الثاني في اعتبار السلوك النفسي والاجتماعي المعقد، الذي يتألف من تواصلات حول أنفسنا والعالم من حولنا، مجرد أعراض.

إن خطأ الأداء العصبي معرفي. بمعنى آخر، إنه خطأ لا يتعلق بأي أخطاء في الملاحظة أو الاستدلال بحد ذاتهما، بل يتعلق بالطريقة التي ننظم بها معرفتنا ونعبر عنها. في هذه الحالة، يكمن الخطأ في خلق ثنائية متناظرة بين الأعراض العقلية والجسدية (أو الجسدية)، وهي ثنائية ليست سوى عادة كلامية لا يمكن العثور على أي ملاحظات معروفة تتوافق معها.

لنرَ إن كان الأمر كذلك. في الممارسة الطبية، عندما نتحدث عن الاضطرابات الجسدية، فإننا نعني إما العلامات (مثل الحمى) أو الأعراض (مثل الألم). أما الأعراض العقلية، فنتحدث عنها عندما نشير إلى تواصل المريض مع نفسه والآخرين والعالم من حوله. قد يزعم أنه نابليون أو أنه يتعرض للاضطهاد من قبل الشيوعيين. لا تُعتبر هذه أعراضًا نفسية إلا إذا اعتقد المراقب أن المريض ليس نابليون أو أنه لم يكن مُضطهدًا من قِبل الشيوعيين. وهذا يُظهر أن القول بأن “س عرض نفسي” ينطوي على إصدار حكم. ويتطلب هذا الحكم، علاوة على ذلك، مُقارنة أو مُطابقة خفية لأفكار المريض أو مفاهيمه أو معتقداته مع أفكار المراقب والمجتمع الذي يعيش فيه. وبالتالي، فإن مفهوم الأعراض العقلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق الاجتماعي (بما في ذلك الأخلاقي) الذي يُصنع فيه، تمامًا كما يرتبط مفهوم الأعراض الجسدية بسياق تشريحي وجيني (سزاس، 19S7a، 1957b). ولتلخيص ما قيل حتى الآن: لقد حاولتُ أن أُبيّن أنه بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون الأعراض العقلية علاماتٍ على مرضٍ دماغي، فإن مفهوم المرض العقلي غير ضروري ومُضلل. فما يقصدونه هو أن الأشخاص الذين يُصنفون على هذا النحو يعانون من أمراض الدماغ؛ وإذا كان هذا ما يقصدونه، فيبدو من الأفضل، من أجل الوضوح، أن نقول ذلك وليس شيئًا آخر.

–المرض العقلي كمصطلح لمشاكل الحياة:

يُستخدم مصطلح “المرض العقلي” على نطاق واسع لوصف شيء مختلف تمامًا عن مرض الدماغ. يسلّم كثير من الناس اليوم بأن العيش عملية شاقة. علاوة على ذلك، لا تنبع مشقة الإنسان المعاصر من صراعه من أجل البقاء البيولوجي بقدر ما تنبع من الضغوط والتوترات الكامنة في التفاعل الاجتماعي للشخصيات البشرية المعقدة. في هذا السياق، يُستخدم مفهوم المرض العقلي لتحديد أو وصف سمة من سمات ما يُسمى بشخصية الفرد. ويُعتبر المرض العقلي – باعتباره تشوهًا في الشخصية، إن صح التعبير – سببًا لعدم الانسجام البشري. ويعني هذا ضمنيًا أن التفاعل الاجتماعي بين الناس يُعتبر أمرًا متناغمًا بطبيعته، وأن اضطرابه يعود فقط إلى وجود “مرض عقلي” لدى كثير من الناس. من الواضح أن هذا منطقٌ خاطئ، لأنه يجعل من تجريد “المرض النفسي” سببًا، مع أن هذا التجريد وُضع في المقام الأول ليكون مجرد تعبيرٍ مختصرٍ عن أنواعٍ معينةٍ من السلوك البشري. يُصبح من الضروري الآن التساؤل: “ما هي أنواع السلوك التي تُعتبر مؤشرًا على المرض النفسي، ومن الذي يُحدده؟”

مفهوم المرض، سواءً كان جسديًا أو عقليًا، يعني انحرافًا عن معيارٍ مُحددٍ بوضوح.

في حالة المرض البدني، يكون المعيار هو السلامة البنيوية والوظيفية لجسم الإنسان. وهكذا، فرغم أن استحسان الصحة البدنية، في حد ذاته، قيمةٌ أخلاقية، إلا أنه يُمكن تحديد ماهية الصحة من منظور تشريحي وفسيولوجي.

ما هو الانحراف عن المعيار الذي يُعتبر مرضًا نفسيًا؟ هذا سؤالٌ لا يُمكن الإجابة عليه بسهولة. لكن مهما كانت هذه القاعدة، فلا يمكننا الجزم إلا بشيء واحد: وهي أنها قاعدة يجب صياغتها من منظور المفاهيم النفسية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية. على سبيل المثال، تُوضّح مفاهيم مثل “القمع المفرط” أو “التعبير عن دافع لاواعٍ” استخدام المفاهيم النفسية للحكم على ما يُسمى بالصحة والمرض النفسيين. إن فكرة أن العداء المزمن أو الانتقام أو الطلاق مؤشر على المرض النفسي تُمثّل أمثلة على استخدام المعايير الأخلاقية (أي استحسان الحب واللطف واستقرار العلاقة الزوجية). وأخيرًا، فإن الرأي السائد في الطب النفسي بأن الشخص المريض عقليًا فقط هو من يرتكب جريمة قتل يُوضّح استخدام مفهوم قانوني كمعيار للصحة النفسية. المعيار الذي يُقاس الانحراف عنه عند الحديث عن مرض عقلي هو معيار نفسي اجتماعي وأخلاقي. ومع ذلك، يُلتمس العلاج من خلال تدابير طبية – يُؤمل ويُفترض – أن تكون خالية من اختلافات واسعة في القيمة الأخلاقية. ولذلك، يتعارض تعريف الاضطراب والمصطلحات التي يُلتمس علاجه من خلالها تعارضًا خطيرًا. ولا يمكن المبالغة في الأهمية العملية لهذا التعارض الخفي بين طبيعة العيب المزعومة والعلاج.

بعد تحديد المعايير المستخدمة لقياس فيما يتعلق بالانحرافات في حالات المرض النفسي، سننتقل الآن إلى السؤال التالي: “من يُحدد المعايير، ومن ثم الانحراف؟”. يمكن تقديم إجابتين أساسيتين: (أ) قد يكون الشخص نفسه (أي المريض) هو من يقرر الانحراف عن معيار ما. على سبيل المثال، قد يعتقد الفنان أنه يعاني من تثبيط في العمل؛ وقد يُطبّق هذا الاستنتاج بالاستعانة بمعالج نفسي. (ب) قد يكون شخص آخر غير المريض هو من يقرر انحرافه (على سبيل المثال، الأقارب، الأطباء، السلطات القانونية، المجتمع بشكل عام، إلخ). في هذه الحالة، قد يُعيّن آخرون طبيبًا نفسيًا ليفعل شيئًا للمريض من أجل تصحيح الانحراف. تُبرز هذه الاعتبارات أهمية طرح السؤال “من هو الطبيب النفسي؟” وإعطاء إجابة صريحة عليه (سزاس، ١٩٥٦، ١٩٥٨). الطبيب النفسي (عالم نفس أو معالج نفسي غير طبي)، كما يُطور الآن، قد يكون وكيلًا للمريض، أو لأقاربه، أو للمدرسة، أو للخدمات العسكرية، أو لمنظمة تجارية، أو لمحكمة قانونية، وما إلى ذلك. عند الحديث عن الطبيب النفسي كوكيل لهؤلاء الأشخاص أو المنظمات، لا يُقصد ضمناً أن قيمه المتعلقة بالمعايير، أو أفكاره وأهدافه المتعلقة بطبيعة العمل العلاجي السليم، يجب أن تتطابق تمامًا مع قيم صاحب عمله. على سبيل المثال، قد يعتقد مريض يخضع لعلاج نفسي فردي أن خلاصه يكمن في زواج جديد؛ ولا يحتاج معالجه النفسي إلى مشاركة هذه الفرضية. ومع ذلك، بصفته وكيلًا للمريض، يجب عليه الامتناع عن استخدام القوة الاجتماعية أو القانونية للتأثير على المريض مما قد يمنعه من تطبيق معتقداته. إذا كان عقده مع المريض، فيجوز للطبيب النفسي (المعالج النفسي) الاختلاف معه أو إيقاف علاجه؛ لكن لا يجوز له إشراك الآخرين في عرقلة تطلعات المريض. وبالمثل، إذا كُلِّف طبيب نفسي من قِبَل محكمة لتحديد سلامة مجرم عقليًا، فلا يلزمه أن يشارك تمامًا قيم السلطات القانونية ونواياها فيما يتعلق بالمجرم والوسائل المتاحة للتعامل معه. ولكن يُمنع الطبيب النفسي صراحةً من التصريح، على سبيل المثال، بأن المجرم ليس “مجنونًا”، بل من وضعوا القانون الذي تُعتبر على أساسه الأفعال التي يُحكم عليها “إجرامية”. يمكن التعبير عن مثل هذا الرأي، بالطبع، ولكن ليس في قاعة المحكمة، وليس من قبل طبيب نفسي يحرص على مساعدة المحكمة في أداء عملها اليومي.

لنترك هذا الأمر هنا، فهو لا يعنينا تحديدًا في هذه المقالة. ولكن، لئلا يكون هناك أي غموض حول كيفية أو مكان التقاء الأخلاق والطب، دعوني أذكر القارئ بقضايا مثل تحديد النسل، والإجهاض، والانتحار، والقتل الرحيم، باعتبارها بعضًا من المجالات الرئيسية للجدل الأخلاقي الطبي الحالي.

أرى أن الطب النفسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاكل الأخلاق أكثر من الطب.

أستخدم كلمة “الطب النفسي” هنا للإشارة إلى ذلك التخصص المعاصر الذي يُعنى بمشاكل الحياة (وليس بأمراض الدماغ، التي تُعتبر مشاكل لعلم الأعصاب). لا يمكن تحليل مشاكل العلاقات الإنسانية وتفسيرها وإعطائها معنى إلا في سياقات اجتماعية وأخلاقية مُحددة. وبناءً على ذلك، يُحدث فرقًا – بغض النظر عن الحجج المُخالفة – في التوجهات الاجتماعية والأخلاقية للطبيب النفسي؛ إذ ستؤثر هذه التوجهات على أفكاره حول ما هو خطأ لدى المريض، وما يستحق التعليق أو التفسير، والاتجاهات المُحتملة التي قد يكون التغيير فيها مرغوبًا، وما إلى ذلك. وحتى في الطب نفسه، تلعب هذه العوامل دورًا، كما هو الحال على سبيل المثال في التوجهات المُتباينة للأطباء، اعتمادًا على انتماءاتهم الدينية، تجاه أمور مثل تحديد النسل والإجهاض العلاجي. فهل يُمكن لأحد أن يُصدق حقًا أن أفكار المعالج النفسي المتعلقة بالمعتقد الديني أو العبودية أو غيرها من القضايا المُماثلة لا تلعب دورًا في عمله العملي؟ وإذا كانت تُحدث فرقًا، فماذا يُمكننا أن نستنتج منها؟ ألا يبدو من المعقول أن نعتمد علاجات نفسية مختلفة – كل منها مُعترف به صراحةً للمواقف الأخلاقية التي يُجسدها – للكاثوليك واليهود، والمتدينين واللاأدريين، والديمقراطيين والشيوعيين، والمتعصبين البيض والزنوج، وهكذا؟ في الواقع، إذا نظرنا إلى كيفية ممارسة الطب النفسي اليوم (خاصةً في الولايات المتحدة)، نجد أن الناس يلتمسون المساعدة النفسية وفقًا لوضعهم الاجتماعي ومعتقداتهم الأخلاقية (هولينغشيد وريدليتش، 1958). لا ينبغي أن يُفاجئنا هذا أكثر من إخبارنا بأن الكاثوليك المتدينين نادرًا ما يترددون على عيادات تنظيم النسل. إن الموقف السابق، الذي يرى أن المعالجين النفسيين المعاصرين يتعاملون مع مشاكل الحياة، بدلاً من الأمراض النفسية وعلاجاتها، يتعارض مع ادعاء سائد حالياً، مفاده أن المرض النفسي “حقيقي” و”موضوعي” تماماً كالمرض الجسدي. وهذا ادعاء مُربك، إذ لا يُعرف بالضبط ما هو.

المقصود بكلمات مثل “حقيقي” و”موضوعي”.

ومع ذلك، أظن أن ما يقصده مؤيدو هذا الرأي هو ترسيخ فكرة في الأذهان العامة مفادها أن المرض النفسي هو نوع من أنواع الأمراض، كالعدوى أو الورم الخبيث.

لو كان هذا صحيحًا، لكان من الممكن أن يُصاب المرء بـ”مرض نفسي”، وقد يُعاني منه أو يُخفيه، وقد ينقله إلى الآخرين، وفي النهاية يُمكنه التخلص منه. في رأيي، لا يوجد أي دليل يُؤيد هذه الفكرة. بل على العكس، جميع الأدلة تُشير إلى العكس، وتدعم الرأي القائل بأن ما يُطلق عليه الناس الآن أمراضًا نفسية هو في معظمه تواصل يُعبر عن أفكار غير مقبولة، وغالبًا ما تُصاغ، علاوة على ذلك، بلغة غير مألوفة. لا يسمح لي نطاق هذه المقالة بأكثر من ذكر هذا النهج النظري البديل لهذه المشكلة (سزاس، ١٩٥٧ج). ليس هذا هو المكان المناسب للخوض في تفاصيل أوجه التشابه والاختلاف بين الأمراض الجسدية والعقلية. يكفينا هنا التأكيد على فرق مهم واحد بينهما: وهو أنه بينما يشير المرض الجسدي إلى أحداث فيزيائية كيميائية عامة، يُستخدم مفهوم المرض العقلي لتدوين أحداث اجتماعية نفسية أكثر خصوصية نسبيًا، والتي يكون المراقب (المُشخِّص) جزءًا منها. بعبارة أخرى، لا ينفصل الطبيب النفسي عما يلاحظه، بل هو، على حد تعبير هاري ستاك سوليفان، “مراقب مشارك”. هذا يعني أنه ملتزم بصورة ما لما يعتبره واقعًا – وما يعتقد أن المجتمع يعتبره واقعًا – وهو يراقب ويحكم على سلوك المريض في ضوء هذه الاعتبارات. وهذا يتطرق إلى ملاحظتنا السابقة بأن مفهوم الأعراض النفسية بحد ذاته ينطوي على مقارنة بين المراقب والمُراقب، والطبيب النفسي والمريض. وهذا واضح جدًا لدرجة أنني قد أُتهم بالخوض في تفاصيل تافهة. لذا، دعوني أكرر أن هدفي من عرض هذه الحجة كان انتقاد ومواجهة الميل السائد في العصر الحديث لإنكار الجوانب الأخلاقية للطب النفسي (والعلاج النفسي) واستبدالها باعتبارات طبية يُزعم أنها خالية من القيم. فالعلاج النفسي، على سبيل المثال، يُمارس على نطاق واسع كما لو أنه لا ينطوي إلا على إعادة المريض من حالة المرض النفسي إلى حالة الصحة النفسية. في حين أنه من المقبول عمومًا أن المرض العقلي له علاقة بالعلاقات الاجتماعية (أو الشخصية) للإنسان، فمن المفارقات أن مشاكل القيم (أي الأخلاق) لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمرض العقلي.

تنشأ في هذه العملية.1 ومع ذلك، من ناحية، قد يدور الكثير من العلاج النفسي حول توضيح وموازنة الأهداف والقيم – التي قد يكون الكثير منها متناقضًا – والوسائل التي يمكن من خلالها مواءمتها أو تحقيقها أو التخلي عنها على أفضل وجه.

إن تنوع القيم الإنسانية والطرق التي يمكن من خلالها تحقيقها واسع للغاية، ولا يزال الكثير منها غير معترف به، مما يؤدي إلى صراعات في العلاقات الإنسانية. في الواقع، إن القول بأن العلاقات الإنسانية على جميع المستويات – من الأم إلى الطفل، مرورًا بالزوج والزوجة، إلى الأمة والأمة – محفوفة بالتوتر والضغط والتنافر، هو، مرة أخرى، جعل الواضح جليًا. ومع ذلك، ما قد يكون بديهيًا قد يكون أيضًا غير مفهوم جيدًا. أعتقد أن هذا هو الحال هنا. يبدو لي – على الأقل في نظرياتنا العلمية للسلوك – أننا فشلنا في تقبّل حقيقة بسيطة، وهي أن العلاقات الإنسانية محفوفة بالمصاعب بطبيعتها، وأن تحقيق انسجام نسبي بينها يتطلب صبرًا وعملًا دؤوبًا. أزعم أن فكرة المرض النفسي تُوظّف الآن لإخفاء بعض الصعوبات التي قد تكون متأصلة حاليًا – وليس بالضرورة أن تكون غير قابلة للتعديل – في التعامل الاجتماعي بين الأشخاص. إذا كان هذا صحيحًا، فإن المفهوم يعمل كقناع؛ فبدلًا من لفت الانتباه إلى تضارب الاحتياجات والتطلعات والقيم الإنسانية، يُقدّم مفهوم المرض النفسي “شيئًا” غير أخلاقي وغير شخصي (مرضًا) كتفسير لمشاكل الحياة (سزاس، ١٩٥٩). لعلنا نتذكر في هذا الصدد أنه قبل فترة ليست ببعيدة، كان الشياطين والسحرة هم من يُعزى إليهم مشاكل البشر في حياتهم الاجتماعية. إن الاعتقاد بالمرض النفسي، كشيء مختلف عن صعوبة تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، هو الوريث الشرعي للإيمان بعلم الشياطين والسحر. فالمرض النفسي موجود أو “حقيقي” تمامًا كما وُجدت الساحرات أو كنّ “حقيقيات”.

1

بل ذهب فرويد إلى حد القول: “أعتبر الأخلاق أمرًا مسلمًا به. في الواقع، لم أفعل شيئًا شريرًا قط” (جونز، 1957، ص 247). وهذا بالتأكيد أمر غريب لشخص درس الإنسان ككائن اجتماعي عن كثب كما فعل فرويد. أذكر ذلك هنا لأُظهر كيف استخدم فرويد – ومعظم أتباعه – مفهوم “المرض” (في حالة التحليل النفسي، “علم الأمراض النفسية”، أو “المرض العقلي”) كوسيلة لتصنيف أشكال معينة من السلوك البشري على أنها تقع ضمن نطاق الطب، وبالتالي (بموجب القانون) خارج نطاق الأخلاق.

– الاختيار والمسؤولية والطب النفسي

مع أنني جادلتُ بعدم وجود الأمراض العقلية، إلا أنني لم أُلمّح بوضوح إلى أن الظواهر الاجتماعية والنفسية التي تُلصق بها هذه التسمية حاليًا غير موجودة أيضًا. فكما هي الحال مع المشاكل الشخصية والاجتماعية التي عانى منها الناس في العصور الوسطى، فهي حقيقية بما فيه الكفاية. إن التسميات التي نُطلقها عليها هي ما يُقلقنا، وبعد تسميتها، ما نفعله حيالها. وبينما لا أستطيع الخوض في التداعيات المتشعبة لهذه المشكلة هنا، تجدر الإشارة إلى أن المفهوم الشيطاني لمشاكل الحياة أدى إلى ظهور علاج على أسس لاهوتية. واليوم، فإن الإيمان بالمرض العقلي يعني – بل يتطلب – علاجًا على أسس طبية أو نفسية.

ما يُستشف من خط التفكير المُطروح هنا مختلف تمامًا. لا أنوي طرح مفهوم جديد لـ”المرض النفسي” ولا شكل جديد من “العلاج”. هدفي أكثر تواضعًا، ولكنه أكثر طموحًا أيضًا. إنه اقتراح إعادة النظر في الظواهر التي تُسمى الآن بالأمراض النفسية من منظور أبسط، وإخراجها من دائرة الأمراض، واعتبارها تعبيرات عن صراع الإنسان مع مشكلة كيفية عيشه.

من الواضح أن المشكلة المذكورة الأخيرة جسيمة، فضخامتها لا تعكس فقط عجز الإنسان عن التكيف مع بيئته، بل تعكس أيضًا تزايد تأمله الذاتي.

بمشاكل الحياة، إذن، أشير إلى ذلك التفاعل المتسلسل المتفجر الذي بدأ بسقوط الإنسان من النعمة الإلهية بتناوله ثمرة شجرة المعرفة. يبدو أن وعي الإنسان بذاته وبالعالم من حوله يتزايد باطراد، محمّلاً إياه بعبء فهم متزايد (وهو تعبير مستعار من سوزان لانجر، ١٩٥٣). هذا العبء إذن متوقع، ويجب عدم إساءة تفسيره. وسيلتنا العقلانية الوحيدة لتخفيفه هي المزيد من الفهم، والتصرف المناسب بناءً على هذا الفهم. يكمن البديل الرئيسي في التصرف كما لو أن العبء ليس ما ندركه في الواقع، واللجوء إلى رؤية لاهوتية عفا عليها الزمن للإنسان. في هذه الرؤية الأخيرة، لا يصمم الإنسان حياته وجزءًا كبيرًا من عالمه حوله، بل يعيش مصيره في عالم خلقته كائنات متفوقة. قد يؤدي هذا منطقيًا إلى التذرع بعدم المسؤولية في مواجهة مشاكل وصعوبات تبدو غامضة. ومع ذلك، إذا فشل الإنسان في تحمل مسؤولية متزايدة عن..

في ظلّ تزايد أفعال الإنسان، سواءً أكانت فردية أم جماعية، يبدو من المستبعد أن تتولى قوة أو كيان أعلى هذه المهمة وتحمل هذا العبء نيابةً عنه.

علاوةً على ذلك، يبدو أن هذا ليس الوقت المناسب في تاريخ البشرية لطمس مسألة مسؤولية الإنسان عن أفعاله بإخفائها وراء مفهوم شامل للمرض العقلي.

– الخلاصة:

لقد حاولتُ أن أُبيّن أن مفهوم المرض النفسي قد تجاوز كل فائدة كان من الممكن أن يحملها، وأنه الآن مجرد أسطورة مُريحة. وبالتالي، فهو وريثٌ حقيقي للأساطير الدينية عمومًا، وللإيمان بالسحر خصوصًا؛ وكان دور هذه المعتقدات جميعًا هو العمل كمُهدئات اجتماعية، مُشجعةً بذلك الأمل في إمكانية التغلب على مشاكل مُحددة من خلال عمليات استبدالية (رمزية-سحرية). وهكذا، فإن مفهوم المرض النفسي يُسهم بشكل رئيسي في طمس الحقيقة اليومية المتمثلة في أن الحياة بالنسبة لمعظم الناس هي صراعٌ مُستمر، ليس من أجل البقاء البيولوجي، بل من أجل “مكانٍ تحت الشمس”، أو “راحة البال”، أو أي قيمة إنسانية أخرى. بالنسبة للإنسان الواعي لذاته وللعالم من حوله، فبمجرد إشباع احتياجاته للحفاظ على جسده (وربما جنسه) بشكل أو بآخر، تنشأ مشكلة تتعلق بما ينبغي أن يفعله بنفسه. إن التمسك المستمر بأسطورة المرض النفسي يسمح للناس بتجنب مواجهة هذه المشكلة، معتقدين أن الصحة النفسية، التي تُفهم على أنها غياب المرض النفسي، تضمن تلقائيًا اتخاذ خيارات صحيحة وآمنة في سلوك الفرد في الحياة. لكن الحقائق على العكس تمامًا.

إن اتخاذ الخيارات الجيدة في الحياة هو ما يعتبره الآخرون، بأثر رجعي، صحة نفسية جيدة!

وعلاوة على ذلك، تشجعنا أسطورة المرض النفسي على الإيمان بنتيجتها المنطقية: أن التفاعل الاجتماعي سيكون متناغمًا ومرضيًا، وأساسًا آمنًا “لحياة جيدة” لولا التأثيرات المزعجة للمرض النفسي أو “الاضطرابات النفسية”. إن إمكانية تحقيق سعادة إنسانية شاملة، بهذا الشكل على الأقل، تبدو لي مثالاً آخر على نوع من الخيال الذي يتمنى المرء أن يتحقق. لا أعتقد أن السعادة البشرية إن تحقيق الرفاهية على نطاق واسع لا يُتصور حتى الآن، وليس فقط لقلة مختارة، أمر ممكن. إلا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا على حساب رغبة العديد من الرجال، وليس فقط قلة منهم، في معالجة صراعاتهم الشخصية والاجتماعية والأخلاقية وقدرتهم عليها. هذا يعني التحلي بالشجاعة والنزاهة للتخلي عن خوض معارك على جبهات زائفة، وإيجاد حلول لمشاكل بديلة – على سبيل المثال، خوض معركة حموضة المعدة والإرهاق المزمن بدلاً من مواجهة صراع زوجي. خصومنا ليسوا شياطين، أو سحرة، أو قدرًا، أو مرضًا نفسيًا. ليس لدينا عدو يمكننا محاربته، أو طرد أرواحه الشريرة، أو تبديده “بالعلاج”. ما نواجهه هو مشاكل في الحياة – سواء كانت بيولوجية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية نفسية. في هذه المقالة، ركزتُ فقط على المشكلات التي تنتمي إلى الفئة المذكورة سابقًا، وضمن هذه المجموعة، ركزتُ بشكل رئيسي على تلك المتعلقة بالقيم الأخلاقية. إن المجال الذي يتناوله الطب النفسي الحديث واسع، ولم أبذل أي جهد لإحاطته به بالكامل. اقتصرت حجتي على القول بأن المرض العقلي أسطورة، وظيفتها إخفاء مرارة الصراعات الأخلاقية في العلاقات الإنسانية، وبالتالي جعلها أكثر قبولًا.

– المراجع:

HOLLINGSHEAD, A. B., & REDLicH, F. C. Social class and

mental illness. New York: Wiley, 1958.

JONES, E. The life and work of Sigmund Freud. Vol. III.

New York: Basic Books, 1957.

LANOER, S. K. Philosophy in a new key. New York:

Mentor Books, 1953.

.

PETERS, R. S. The concept of motivation. London: Rout-

ledge & Kegan Paul, 1958.

SZASZ, X. S. Malingering: “Diagnosis” or social condemna-

tion? AM A Arch Neural. PsycMat., 1956, 76, 432-443.

SZASZ, T. S. Pain and pleasure: A study of bodily feelings.

New York: Basic Books, 1957. (a)

SZASZ, T. S. The problem of psychiatric nosology: A con-

tribution to a situational analysis of psychiatric opera-

tions. Amer. J. Psychiat., 1957, 114, 405-413. (b)

SZASZ, T. S. On the theory of psychoanalytic treatment.

Int. J. Psycho-Anal, 1957, 38, 166-182. (c)

SZASZ, T. S. Psychiatry, ethics and the criminal law.

Columbia law Rev., 1958, 58, 183-198.

SZASZ, T. S. Moral conflict and psychiatry, Yale Rev.,

1959, in press.

.

-المصدر :

Szasz, Thomas. S. (1960).THE MYTH OF MENTAL ILLNESS . American Psychologist, 15, 113-118. doi: 10.1037/h0046535.

.