حرب المصطلحات الدينية في سوريا

رهف الدغلي. باحثة سورية

الحرب الجديدة في سوريا هي حرب المصطلحات، وما نشهده اليوم في سوريا، بعد سقوط النظام، هو ما يمكن تسميته بـ حرب المصطلحات أو “العنف الاصطلاحي”. مصطلحات مثل “الفاشية السنية”، أو “السني الكيوت”، أو تعابير التحقير مثل “بني عويّة” و”بني منتوف” ليست مجرد كلمات عابرة في الشارع أو على وسائل التواصل، بل هي سلاح جديد. سلاح يعيد تشكيل الوعي والذاكرة الجمعية، ويفرض على الناس كيف ينظرون إلى أنفسهم وإلى الآخرين.

لكن الأهم، أن هذه المصطلحات لا تقول لنا شيئًا عن طبيعة السوريين، ولا تثبت أننا شعوب “طائفية متجذرة” أو “مستشرسة” في انقساماتها. ما تقوله هذه المصطلحات في الحقيقة هو شيء آخر: إننا فشلنا – كنخب سياسية ومجتمع – في ممارسة الاختلاف السياسي. عندما يغيب إطار مدني للتنافس والجدل، يتحول الخلاف إلى حرب لغوية، إلى إقصاء، إلى تشويه، إلى وصم جماعات بأكملها. هذا هو جوهر ما نعيشه: أزمة سياسية، وليست أزمة طبيعة بشرية أو “جينات طائفية”.

وهذا بالضبط ما خلصت إليه معظم الدراسات الأكاديمية الجادة: الطائفية ليست “سلوكًا بدائيًا” أو “هوية أزلية”، بل هي نتاج لفشل السياسة، ونتاج مباشر لفشل أنظمة الحكم في إدارة التنوع. في السياق السوري تحديدًا، الطائفية لم تنفجر فجأة بعد 2011، بل بُنيت طيلة عقود على يد النظام الأسدي عبر سياسات متعمدة:

• تسييس الطوائف: حين حوّل الأسد الطائفة إلى أداة في يد السلطة، يقرّب بعض الوجاهات الدينية والاجتماعية، ويقصي أخرى.

• تقويض الهوية السنية: لم يكتفِ النظام بتهميش السنة سياسيًا، بل سعى أيضًا للتحكم في شكل تمثيلهم الديني عبر الأوقاف، والخطاب الديني الرسمي، وتجفيف أي بدائل حرة أو مستقلة.

• إدارة الخوف والانقسام: عبر اللعب على خطوط الطائفة كآلية دائمة لإضعاف المجتمع ومنع تشكّل أي بديل سياسي جامع.

إذن، إذا كنا اليوم نشهد انفجارًا لمصطلحات مثل “الفاشية السنية” أو “السني الكيوت”، فهذا ليس لأن السوريين فجأة صاروا أكثر طائفية، بل لأن الأطر السياسية المدنية انهارت، ولأننا نعيش فراغًا هائلًا في الحوكمة، حيث تحل الشتيمة محل النقاش، والتحقير محل التنافس السياسي.

الخطورة برأيي ان هذه اللغة ليست بريئة. فعندما تتحول المصطلحات إلى معجم يومي، فإنها تهيئ الأرضية للاحتراب الحقيقي. اللغة تسبق الرصاصة أحيانًا. من يصف طائفة كاملة بأنها “فاشية” أو “كيوت”، إنما يسلبها شرعية المشاركة، ويمهّد لتبرير إقصائها أو حتى استهدافها.

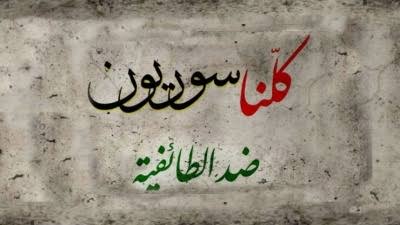

وفي المقابل، ما نحتاجه في هذه المرحلة الانتقالية ليس التراشق اللغوي، بل تأسيس معجم وطني جديد. معجم يعترف بالمظلوميات الحقيقية – مثلاً المظلومية السنية العميقة تحت حكم الأسد – لكنه يوجّهها نحو مشروع عدالة انتقالية ومصالحة، بدل أن تتحول إلى مشروع إقصاء مضاد.

لذلك فإن حرب المصطلحات التي نراها اليوم ليست شيئا محتومًا، بل هي انعكاس مباشر لعجزنا عن ممارسة السياسة. إذا أردنا مستقبلًا مختلفًا، فعلينا أن نبدأ من اللغة: أن نعيدها إلى وظيفتها الأصلية فهي جسر للحوار بدلا أن تبقى ساحة حرب رمزية تحكمها عقلية الإقصاء والانتقام.