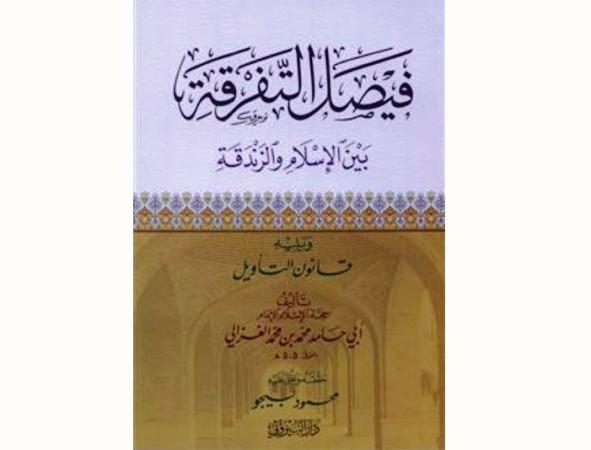

حدود الإيمان والكفر في “فيصل التفرقة” لأبي حامد الغزالي

يسار عارف

يمثل كتاب “فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة” للإمام أبي حامد الغزالي واحدا من أهم النصوص في تاريخ الفكر الإسلامي، فقد جاء في زمن كثرت فيه الخصومات بين المتكلمين والفقهاء وغلب فيه التسرع إلى التكفير.

أراد الغزالي من خلاله أن يضع معيارا فاصلا بين الإيمان والكفر، وأن يحفظ للأمة وحدتها في مواجهة الغلو العقدي.

ويرى الغزالي أن الإيمان يقوم على التصديق الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، أما الكفر فيتحقق بإنكار أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة مثل وجود الله أو وحدانيته أو النبوة أو المعاد.

أما الخلافات الكلامية التي تدور حول الصفات أو التأويلات المختلفة فلا تخرج أصحابها من دائرة الإسلام، إذ قد تكون اجتهادا صائبا أو خاطئا لكنها لا ترقى إلى إنكار الأصول.

وفي حديثه عن التأويل، يوضح الغزالي أن بعضه مقبول إذا كان سائغا في اللغة ومقصودا به التنزيه، مثل تأويل اليد بالقدرة، وبعضه مردود إذا أدى إلى تعطيل قطعيات الدين كإنكار البعث الجسماني أو المعجزات.

أما الطريق الأسلم للعامة فهو التفويض، أي إمرار النصوص المتشابهة مع رد العلم إلى الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات.

وتبرز وسطية الغزالي بجلاء في موقفه من الفرق العقدية. فالمعتزلة عنده لم يخرجوا من الإسلام رغم نفيهم للصفات لأن مقصدهم التنزيه وإن بالغوا في جانب العقل. والكرامية ومن قال بالجهة لا يُحكم بكفرهم إلا إذا صرحوا بالتجسيم الصريح، أما إن قصدوا التقريب فهم في دائرة البدعة لا الكفر.

والشيعة بمذاهبهم لا يخرجون من الإسلام ما داموا متمسكين بالشهادتين، إلا من غلا منهم حتى أنكر أصول الشريعة.

والمتصوفة الذين صدرت عنهم شطحات في أحوال وجدانية يُلتمس لهم العذر ما داموا لم ينقضوا التوحيد أو النبوة.

وحتى الفلاسفة لم يعاملهم الغزالي جميعا بالكفر، بل خص التكفير بمن أنكر أصولا مثل البعث الجسماني أو علم الله بالجزئيات، بينما الخلافات في الطبيعيات والمنطق لا تُعد كفرا.

بهذا الموقف، يتضح أن رسالة الغزالي في “فيصل التفرقة” كانت دعوة إلى الاعتدال وحماية الجماعة المسلمة من التمزق، فقد جعل التكفير محصورا في إنكار الأصول القطعية، أما ما سوى ذلك من اختلافات في التأويل أو النظر العقلي فهي اجتهادات قد يخطئ فيها أصحابها أو يصيبون، لكنها لا تخرجهم من دائرة الإسلام.