ثلاثة أصدقاء يبحثون عن الحكمة: تأملات حول تيمة وكتاب

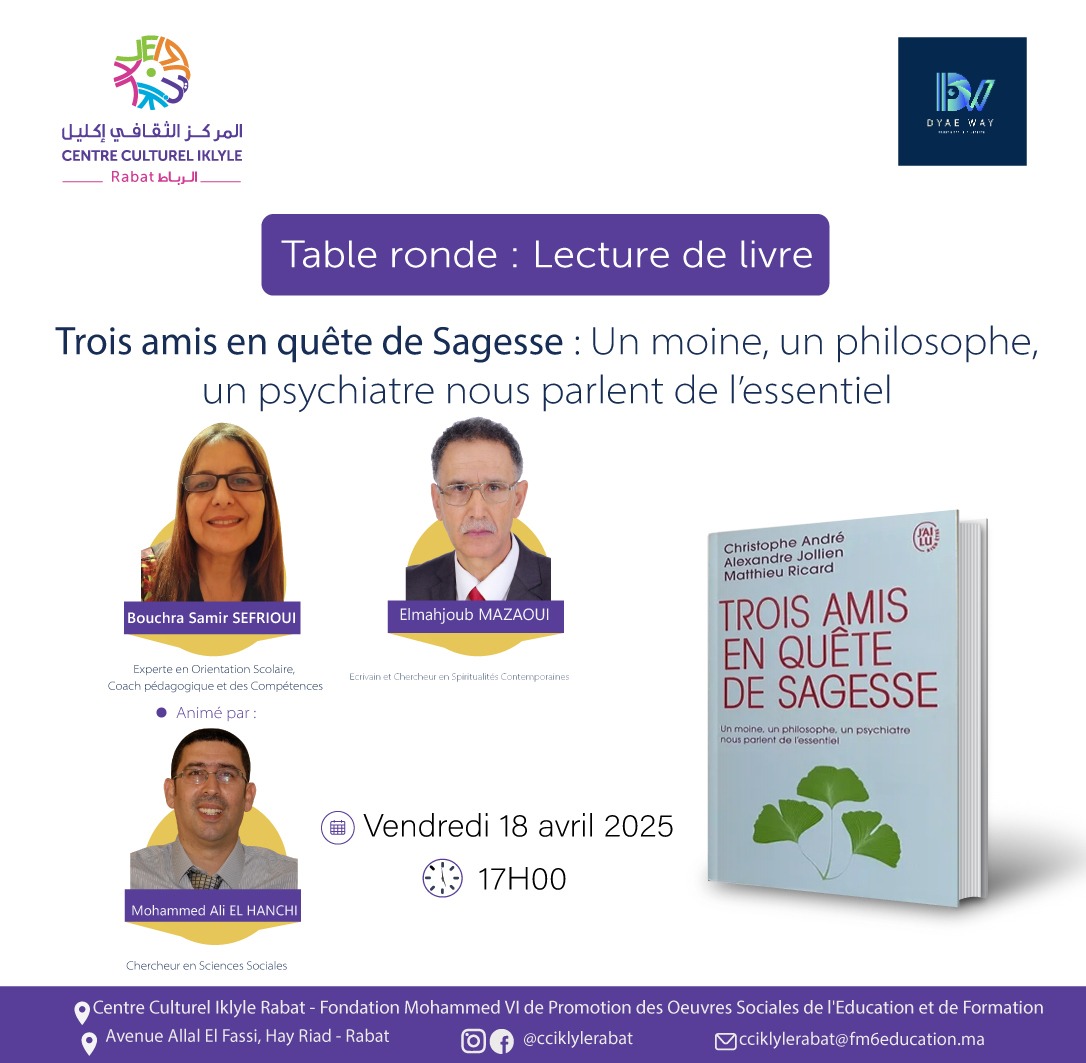

المحجوب مزاوي

يقول المثل الشعبي المغربي: اللي كا يحْسْبْ بوحْدو كا يْشيطْ لو”، أي أن “كل من يعدُّ الأشياء لوحده يجد على الدوام فائضا غير مفهوم”. والمقصود بهذا المثل أن الانسان حين يكتفي بآرائه الشخصية ولا يستشير أحدا بشأنها ولا يستمع إلى آراء الآخرين ولا يحاورهم ولا يستكشف نظرتهم وتصوراتهم وملاحظاتهم، يكون نزاعا إلى إصدار أحكام تبسيطية مغلوطة يغتر بها، ويطمئن إليها على أساس أنها الحقيقة والقول الفصل، وكأنه يخاطب نفسه ويغازل أفكاره ويدور سعيدا في فلكها، ثم يفاجأ بأنه كان على خطإ في ذلك الانغلاق وذلك التفكير الأحادي.

وبالتالي فكلما كثرت الآراء والمقاربات والتقييمات كلما اتضح بشكل جيد الموضوع المراد فهمه أو إصدار الحكم عليه، واتضحت حيثيات ومسوغات القرار المراد اتخاذه.

ومن حسنات الكتاب الذي سأتحدث عنه، أنه يطرح آراء ومقاربات ثلاثة أصدقاء حول مشاكل الإنسان المعاصر: النفسية والروحية وحلولها. حيث أنهم يركزون كثيرا على التعلق، والأنانية والخوف والغضب والحقد والمشاعر السلبية عموما، ويقترحون طرق التخلص منها في اتجاه الحكمة والسعادة والحرية.

ويتعلق الأمر هنا بالراهب الفرنسي البوذي Matthieu Ricard، الحاصل على دكتوراه في علم الوراثة، والممارس لفن التصوير la photographie، ومترجم الدلاي لاما إلى الفرنسية، ومؤسس جمعية كارونا شيشين Karuna Shechen الإنسانية والخيرية.

والفيلسوف والكاتب السويسري أليكساندر جوليان Alexandre Jollien الذي مارس التأمل وتتلمذ على يد معلم روحي في كوريا الجنوبية، وله مشاركات في السينما والتمثيل، واهتمامات أخرى متنوعة.

والطبيب العقلي والمعالج النفسي والكاتب الفرنسي كريستوف أندريه Christophe André، الذي يستعين بالتأمل في العلاج. وله مؤلفات كثيرة حوله وحول كثير من قضايا علم النفس والتنمية الذاتية.

فلو اكتفى الكتاب بعرض رأي باحث واحد، فلربما تمسك به القارئ غير الحذر بشكل متشنج واجتزأ به عن باقي الآراء وجعل منه رؤية أحادية une vision unilatérale جامعة مانعة وفرح بما عنده، واعتبر أحكامه نهائية حاسمة. لكنه – لحسن الحظ – يطرح آراء ووجهات نظر مختلفة حول موضوع واحد مما يمنح القارئ فرصة المقارنة والموازنة والاستفادة من الاختلاف والتنوع وتعدد وجهات النظر، بحيث يأخذ ويدع ويبحث عن نقط القوة ونقط الضعف. إذ أن كل واحد من المتحاورين الثلاثة تعتبر مقاربته نسبية relative في آخر المطاف، لسببين اثنين على الأقل “:

أولا: لأنه لا يمكن لأي محاور أن يدعي أنه يمثل القطاع الذي ينتمي إليه بإطلاق. إنما يمثله بشكل نسبي فقط. فهو واحد من بين كثيرين لهم نفس التخصص، وليس لهم نفس الدماغ ولا نفس المستوى من الذكاء والخبرة والاطلاع والحكمة وبعد النظر. وبالتالي فليست لهم نفس القراءة لقطاعهم وما ينبثق عنه من أفكار وقوانين ونظريات.

وثانيا، لأن كل تخصص علمي أو معرفي يعطي لصاحبه منطلقات ومسلمات، وتصورات وأدوات بحث مختلفة عن تلك التي يعطيها قطاع معرفي آخر. فالبيولوجيا ليست هي علم النفس، وليست هي الفيزياء، وليست هي علم الاجتماع. وكل قطاع منها تنبثق عنه مقاربة مختلفة عن مقاربات القطاعات الأخرى.

لذا ينهى الإبستمولوجيون الباحثين عن السقوط فيما أسميه “نرجسية القطاع ” le narcissisme sectoriel، كأنْ يكتفي باحث ما بالنظرة السيكولوجية إلى الأمور لأن تخصصه نفسي سيكولوجي ويهمل النظرة البيولوجية والنظرة السوسيولوجية أو الأنتروبولوجية مثلا ثم يدعي أنه أحاط بالموضوع وأتى بالقول الفصل الذي لا اجتهاد بعده. لذا فهم يتحدثون في هذا الصدد عن أضرار النزعة السيكولوجية المتطرفة le psychologisme، والنزعة السوسيولوجية المتطرفة le sociologisme، وهلم جرا، وما ينتج عنهما من أحكام اختزالية jugements réductionnistes تقصي رؤى التخصصات الأخرى.

وبخصوص الاختلاف الأول فالراهب ماتيو ريكار Matthieu Ricard لا يمكن الادعاء أنه يمثل “كل التيارات البوذية “. ولا يمكن المماهاة بين أقواله كلها وبين البوذية وكأنه ناطق حصري عنها لا يقول إلا ما تقول ولا يرى إلا ما تراه.

ذلك أنه لا يمكن لمتحدث في دين أو عقيدة ما أن يقول سوى ما “فهمه” شخصيا أوتلقاه ” بالنقل”. أي كلاما ناتجا عن فهم معين compréhension. والفهم ناتج عن تفسير أو تأويل interprétation معين، والتفسير يكون مجهودا بشريا يصيب ويخطئ وتلعب فيه التجربة الشخصية والقبليات les aprioris والثقافة المحيطة دورا كبيرا، ويلعب فيه السقف المعرفي للعصر الذي عاش فيه المفسر دورا كبيرا أيضا.

لذا فإن التفسير “مجال بحث” وليس مقدسا ولا معصوما ولا موضوعيا objectif بالمعنى المطلق للفظ موضوعي. وهذا ما يقوله علم الهيرمينوطيقا الذي يتناول الفهم والتفسير والترجمة وكيفية تأسيس المعنى.

فلا بد أن لما تيو ريكار M.Ricard تفسيرا شخصيا لبعض النقط المحسوبة على البوذية أو على “منهجه في الحياة ” لأن هناك من يرى أن البوذية ليست دينا بقدر ما هي “منهج في الحياة” يسع أديانا وعقائد مختلفة، ومنهم البوذي لوبسانغ رامبا Lobsang Rampa المحسوب على مذهب تيرافادا،Théravada الذي قال إن معبدا بوذيا كتب على بابه: هنا ألف راهب وألف دين “. Ici mille moines et mille religions..

ولذا فقد يختلف ماتيو ريكار M.Ricard مع باحث بوذي آخر، خصوصا وأن هذه الديانة أو العقيدة تعرف مذاهب متنوعة كالتيرافادا theravada أو الهينايانا،Hinayana، والمهايانا Mahayana، والفاجرايانا Vajrayana، الخ.وليست كلها متطابقة ولا ذات رؤية واحدة.

وكم من شخصية بوذية كرينبوتشي Rinpotché مثلا أو لي هونغ جي Lee Hong – gi، حملت نظرة إصلاحية أو تصورا أو تفسيرا جديدا لبعض القضايا أو الأفكار المطروحة في البوذية. وهذا شبيه باختلاف الفقهاء أو علماء الكلام عندنا في الإسلام. حيث أن كثيرا منهم كانوا مؤسسين لرؤى أخرى، وكانوا يحملون تصورات أو تفاسير جديدة لنصوص دينية سبق تفسيرها في الماضي بشكل آخر.

والاختلاف هنا لا ينبغي أن يفسد للود قضية. وهو اختلاف يحسب على مجال ” الفكر الديني” البشري النسبي الظني، ولا يحسب على “الدين” في حد ذاته، ولا على نصوصه الأصلية المؤسسة (بكسر السين) المعترف بها من طرف الجميع.

فالدين الإسلامي مثلا يعتبر مقدسا ومعصوما ويقينيا، أما الفكر الديني الإسلامي فهو في المقابل – متنوع ومختلف وبشري وقابل للنقاش، لأنه يحاول تفسير الدين انطلاقا من الذكاء البشري المحدود، والنظر البشري غير المعصوم. ولا ننس أن أغلب التفاسير عندنا هي تفاسير رأي. وأن علماء التفسير المسلمين عرّفوا هذا العلم على أنه “محاولة معرفة المقصود من كلام الله تعالى على قدر الطاقة البشرية”. فلنتأمل عبارة ” على قدر الطاقة البشرية ” فإنها تلخص ما قلناه.

وكما أن الراهب ماتيو ريكار Matthieu Ricard لا يمثل البوذية كلها بإطلاق فإن الطبيب العقلي والمعالج النفسي كريستوف أندريه Christophe André، لا يمكنه أن يدعي أنه يمثل الطب العقلي la psychiatrie بكامله ولا “علم النفس” بحذافيره.

إنه ينطلق من باراديغم Paradigme معين له معارضون حتى داخل الطب العقلي وعلم النفس. وهو يمارس التنويم المغناطيسي، لكنه لا يغوص في بعده الطاقوي، ويبدي تحفظه إزاء التحليل النفسي، ويدرج التأمل في العلاج النفسي la psychothérapie، وهذا ما قد لا يوافق عليه أطباء عقليون آخرون، أو لا يجدون في أنفسهم – بحكم المزاج أو الموقف الفكري أو التجربة المهنية – ميلا إلى القيام به.

ولا ننسى أن هناك أيضا تيار الطب العقلي المضاد l’antipsychiatrie الذي يحمل أفكارا مضادة للطب العقلي الرسمي وينادي بإعطاء حرية للمريض وعدم ممارسة الضغط عليه.

ثم إن كريستوف أندريه Christophe André له آراء شخصية داخل الطب العقلي والعلاج النفسي قد يخالف فيها زملاءه حتى ولو اتفقوا حول الكليات والمنطلقات الكبرى. فيبقى موقفه إذا نسبيا relatif حتى على هذا المستوى. وعلينا أن نأخذه بتحفظ كما أخذنا آراء ماتيو ريكار Matthieu Ricard بتحفظ في فضاء البوذية.

وهو أخيرا – وأعني كريستوف – غير معني بالظواهر الخارقة أو بالباراسيكولوجيا التي تدرس الخوارق، وتدرس انتقال الأفكار والأحاسيس والمشاعر من شخص إلى آخر عن بعد بواسطة التخاطر مثلا.وتدرس البعد الطاقوي للحياة النفسية، والعلاقة بين التنويم المغناطيسي وعلم الطاقة.

فهذه أبعاد غير مطروحة عند كريستوف أندريه، الذي يستخرج التفاسير من معجم الطب العقلي الرسمي ومن تجربته الخاصة، ولا يريد أن يحلق بعيدا ولا أن يستحضر العلوم الجديدة المتعلقة بالوعي والطاقة والتفاعلات الخفية، ولا أن يفكر في وجود علاقة تخاطرية أحيانا بين الطبيب ومريضه ولو عن بعد تدل على قيام اتصال عقلي بينهما كما سبق أن لاحظ المحلل النفساني الهنغاري ساندور فيرينزكي Sándor Ferenczi خلال مسيرته العلاجية.

أما الفيلسوف السويسري أليكسندر جوليان، Alexandre Jollien فهو يقف في الوسط ويشتغل كفيلسوف يقظ يتفهم الطرفين. فهو يتفهم آراء الطبيب العقلي أندريه ويفهم سبب تحفظه إزاء الروحانيات، وسبب تركيزه الدائم على ثنائية “المريض والطبيب”، وعلى فكرة العلاج والتأهيل الاجتماعي، وسبب حرصه على الباراديغمات التي يشتغل الطب العقلي على أساسها خصوصا وأنه طبيب مطالب بمراعاة مجموعة من الالتزامات والمبادئ.

وهو في نفس الوقت يتفهم ماتيو ريكار Matthieu Ricard لأنه -أي جوليان – سبق أن تتلمذ على يد معلم روحي كوري، وتعلم التأمل في سبيل تطوير الذات. فهو في موقع وسط يمكنه من تفهم الاثنين، والسعي بين الضفتين.

ولعل التأمل la méditation شيء يجمع بين الثلاثة. فقد خبروه جميعا بشكل أو بآخر. وإن كان التأمل عند ماتيو ريكارد أعمق من التأمل الذي يستعين به كريستوف أندريه لعلاج مرضاه.

ولا بد من الإشارة إلى أن ألكسندر جوليان Alexandre Jollien يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنه قضى سبع عشرة سنة في مركز لتأهيل هذه الفئة لأنه أصيب بشلل حركي عصبي منذ ولادته يعيقه عن الكلام بطلاقة والتحرك بمرونة. لكنه كافح واشتغل على نفسه بشجاعة وطور ذاته، وقرأ لسقراط وهو في سن المراهقة، وقرأ لسبينوزا والمعلم إيكهارت وجلال الدين الرومي، وسافر إلى كوريا فيما بين سنتي 2013 و2016. وتعلم تقنيات التأمل ثم عاد إلى سويسرا وانكب على دراسة الأناجيل.

فهو بحكم خبراته المختلفة، يتأرجح بين المنطق والحدس، وبين العقل والوحي، وبين الشرق والغرب، وبين الفلسفة والعلم. باحثا عن صيغة للجمع والتركيب بمباركة الفكر الفلسفي.

وهو من جهة أخرى فيلسوف ذو انتماء، محسوب على المثالية. لكن تفكيره مرن يمتد لينسجم مع محاوريه. يتفهم طروحات الطب النفسي، وفي نفس الوقت يتفهم الأفكار والعقائد البوذية، ويحاول التوفيق بينها ما أمكن. وكأنه يرى أن الاختلاف هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، أو أنه اختلاف في لغة التعبير فقط دون المعبر عنه، على اعتبار أن لكل لغة مفاهيمها ومسلماتها الخاصة.

ولقد كان من الممكن أن يشارك في هذا الحوار فيلسوف وجودي أو ماركسي أو ما بعد حداثي كميشيل فوكو Michel Foucault فيأخذ الكلام مجرى آخر. ويتم الدفاع عن طروحات وأفكار أخرى. فالماركسية مثلا لها تحفظ إزاء التحليل النفسي وعلم النفس الذي تراه علما بورجوازيا. ولميشيل فوكو نظرة أخرى ثورية للذهان والاضطرابات العقلية تكسر الحدود والمعايير المتعارف عليها، وعلم النفس الوجودي يعتمد على قصدية الوعي كما تطرحها الفينومينولوجيا، وله نظرة خاصة إلى الحرية والالتزام والقرارات الإنسانية وله منهج خاص في العلاج.

أحيانا يتصرف ألكسندر كفيلسوف متشككsceptique ويقظ. وأحيانا أخرى ينخرط في قناعات معينة، لكنه يراقب نفسه كفيلسوف. إن الفلسفة عنده كمزاج وكنشاط activité حاضرة دائما، حيث تراقب الفلسفة الدوغمائية والوثوقية المتمثلة في إيمانه بالروحانيات والترقية الروحية، وإيمانه بالعقل في نفس الوقت.

قصدي أن أقول إن ممارسة الفلسفة لها صورتان مختلفتان لكنهما متداخلتان ألا وهما:

أولا الفلسفة كدوغما Dogme أو عقيدة ثابتة، وهي واضحة حين نقول إن برتراند روسل Bertrand Russel وضعي منطقي وإن هيجل Hegelمثالي وإن ماركس Marx مادي.فكل واحد منهم ملتزم في قلعة معينة لا يمكن إخراجه منها أو يصعب على الأقل، وله ثوابت مرجعية وباراديغم عام ورؤية إلى العالم weltanschauung وإيمان بشيء ما.

وثانيا الفلسفة كنشاط Activité أو كوظيفة للذهن، أو بعد dimensionمن أبعاد التفكير البشري. وهذه توجد عند أي متفلسف كيفما كان انتماؤه. فهي بعد عرضي في الشخصية البشرية une dimension transversale. وهي تظهر حين نتساءل: ما القاسم المشترك بين هيجل وماركس وبرتراند روسل، والذي جعلنا نعتبرهم كلهم فلاسفة؟ علما بأن مذاهبهم وعقائدهم مختلفة وغير منسجمة فيما بينها، ومتنافرة أحيانا؟ إنه السؤال، والتساؤل عن أصول الأصول، واستخراج السؤال من الجواب، والبحث عن أجوبة حول الوجود والواقع والمعرفة والقيم وطبيعة العقل، ومحاولة معرفة أصل الإنسان والكون وما يتعلق بالألوهية، وعدم الاكتفاء ب سؤال “كيف” الذي يميز العلم الوضعي، والانتقال إلى سؤال” لماذا ” الذي يميز الفلسفة. الخ.

وهذا النوع من الفلسفة، الذي يفكر ويسأل ويسائل interpelle ويكاد لا يجزم بشيء هو ما نعنيه تحديدا بقولنا ” “الفلسفة كنشاط” la philosophie comme activité. ونجده لدى الإنسان العادي بشكل خفيف. حين يطرح أسئلة غير مألوفة وخصوصا في لحظات الأزمة وعند تقلبات الزمان أو عندما يعيش لحظة فرح عارم، أي عندما يتغير مستوى وعيه بسبب انفعال قوي أو تأمل طويل.

فألكسندر جوليان Alexandre Jollien منخرط في دوغما Dogme، فلسفية متمثلة في عقائده الثابتة، لكنه كان مرنا حيث أبقى على الفلسفة في ذهنه كنشاط activité، ينتقد نفسه وغيره، ويراقب ويقارن، ويحاول الخروج بخلاصات، ويتجنب الحسم النهائي اليقيني.

وكما ذكرت آنفا فقد كان بالإمكان أن ينخرط في الحوار والمناقشة فيلسوف آخر وتكون آراؤه مختلفة عن آراء ألكسندر جوليان. فالفلاسفة ليس شرطا أن يتفقوا فيما بينهم، ولا أن تتطابق آراؤهم ومواقفهم، ولا أن يكونوا كلهم مؤمنين أو متدينين، أو ملحدين أو عدميين أو ثوريين.

والفلسفة كنشاط ليست ضد الدين. نجدها عند علماء الكلام المسلمين أيضا، لأن تفكيرهم حتى ولو كان داخل دائرة الدين الإسلامي فقد كان شبيها بتفكير الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان والفلاسفة المعاصرين. وكان المنطق فيها حاضرا بقوة، وكان التماسك الداخلي مطلوبا، وكانت مبادئ الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع، الموروثة عن المنطق الأرسطي محترمة ومراعاة عندهم. فعلم الكلام كان فكرا فلسفيا محصورا في الدين الإسلامي بل وأحيانا في مذهب من مذاهبه.

أما الفلاسفة المسلمون فكان تفكيرهم الفلسفي غير مقيد بالشريعة إلا لماما، وكان يمارس التأويل، ويأخذ عن الأمم الأخرى، ويستمر في السير حيث وقف المتكلمون. لذا نجد منهم من جمع بين الإيمان ونظرية الفيض، ومن اعتبر الفلسفة أصلا والدين فرعا.. إلخ.

ويصح نفس الشيء حين نتحدث عن الفلاسفة المسيحيين كالقديس أوغسطين S.Augustin وأنسيلم S.Anselm، فقد كانوا يتفلسفون داخل الثوابت المسيحية، ويحاولون الجمع بين العقل والإيمان الديني، ومنهم من كان يميل إلى العقل والمنطق، ومن كان يميل إلى الحدس والعرفان، ويدافع عنهما بالعقل..

أعود إلى المتحاورين الثلاثة فأقول: إن تمثيل كل واحد منهم لقطاعه أو تخصصه هو تمثيل نسبي فقط.

ثم إن ذلك القطاع نفسه، لا يتيح سوى مقاربة نسبية أيضا، وذلك حين نقارنه بمقاربات القطاعات الأخرى.

بمعنى أن موضوع الحكمة، إذا ما طرحناه على طاولة الحوار فستتحدث عنه قطاعات مختلفة، كالفلسفة، وأصول الدين، وعلم النفس، والتحليل النفسي، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع، والأنتروبولوجيا، والتصوف، والكابالاه la cabbale والعلوم الباطنية أو الإيزوتيريكl’ésotérisme. . ولا يمكن لأي شخص أن يزعم أن هذه القطاعات كلها لها مقاربة واحدة وحكم واحد وموقف واحد بخصوص موضوع الحكمة وما يتعلق به.

وحتى ولو اكتفينا بالقطاعات التي يعتبر الإبستمولوجيون أنها علمية ووضعية كعلم الاجتماع وعلم النفس والسيميولوجيا وعلم الأعصاب الديني la neurothéologie فلا يمكن القول إنها تتيح كلها مقاربة واحدة.

فيبقى إذا أن الاختلاف la divergence حاصل عموديا وأفقيا.

بمعنى أنه حاصل بين المجالات المختلفة التي تنطلق منها المقاربة. لأن لكل مجال طبيعة خاصة.

وحاصل بين الباحثين أو المفكرين الذين هم محسوبون على المجال الواحد.

فعلماء النفس مثلا قد يختلفون في المقاربة “مقاربة المرض النفسي مثلا”، لأن واحدا منهم ينتمي إلى مدرسة التحليل النفسي، والثاني ينتمي إلى المدرسة السلوكية التي تلغي مفهوم الوعي وتسقطه من الحساب، والثالث ينتمي إلى مدرسة علم النفس السيبرنيطقي الذي يشبّه الإنسان بالآلة، والرابع ينتمي إلى علم النفس الظاهراتي الذي له مشاكل مع التحليل النفسي، ويركز على “حدس الماهيات” و”قصدية الوعي”، وله مفاهيمه الخاصة البديلة، والرابع ينتمي إلى الاتجاه العضوي l’organicisme في علم النفس المرضي En psychopathologie والذي يرى أن الخلل الحاصل في الجسم والدماغ، والمستوى العضوي بشكل عام هو سبب الأمراض العقلية كلها. والخامس ينتمي إلى الاتجاه النفساني الذي يرى عكس ما يراه العضوانيونles organicistes فيعتبر أن العقل ليس هو الدماغ وأن الخلل قد يبدأ نفسيا أولا، ثم ينعكس على الجسد والدماغ في فترة لاحقة الخ.

وقبل كل شيء وبعده فإن علم النفس يتوزع بين تيارين أساسيين مختلفين، وهما الاتجاه التجريبي والاتجاه الإكينيكي. وشتان بينهما.

وخلاصة ما عرضناه هنا أنه يجب نسبنة relativiser كل مقاربة وكل رأي. أي إعطاؤها طابعا نسبيا. حتى لا ننحصر في أفكار ونظريات الغير ولا نعتبرها ثوابت ملزمة لنا، أو خطوطا حمراء مقدسة، وحتى لا نختزل “موقف القطاع” في موقف “الباحث المنتمي إليه”.

وحين نعي هذه النسبية la relativité وندرك أننا مهما نبحث في أي موضوع فلا يمكن أن نعطي سوى موقف نسبي. قد يكون له معارضون، وقد يرفضه متحفظون، وحينها نبدأ في الاستماع إلى الآخرين ونقارن بين مقارباتهم ومقارباتنا، – علما بأنها كلها نسبية – ونأخذ من كل شيء أحسنه دون تعصب أو انغلاق أو مماحكة.

وإذا ما قام محاورنا بنفس الشيء وانفتح ذهنه، واستمع إلى آرائنا وآراء غيرنا فسنجد أننا كلنا نتقدم وأن كل واحد يستفيد من الآخر حتى ولو شاء التمسك بموقفه أو البقاء في قلعته. وهذا هو المطلوب. أي الخروج من تفكير فردي إلى تفكير جماعي، والخروج من تدريب فردي إلى تدريب جماعي على نشدان الحق والحقيقة والصواب.

“قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ”. (سبأ. 46)

وهكذا نساهم جميعا في تأسيس ما يسمى بالمقاربة الكلية الشاملة holistique والتكاملية complémentariste.

فالحوار يجعل الجميع يتقدمون بشكل أو بآخر، ويستفيقون من الغفلة، وينتبهون إلى الخطإ، لأن الأفكار تتفاعل، والعقل لا يكف عن المقارنة والموازنة، بحثا عن الأحسن، والأكثر تماسكا ومنطقية، والأكثر انسجاما مع الواقع ومع المعطيات الثابتة في العلم والتاريخ والتجربة الإنسانية وتظهر أشياء وحقائق مفاجئة تجعل المرء يكتشف أن كثيرا من الثوابت متوهَّمة وليست كذلك. وأن كثيرا من الحقائق التي كان يعتبرها موضوعية objectives هي على التحقيق ذات طابع ذاتي subjectif، وليست بتلك القوة التي كان يتخيلها، فيعيد النظر فيما كان يعتبره يقينيا ونهائيا وحاسما Certain et tranchant وغير قابل للمناقشة indiscutable أو النقض la réfutation.

وربما جعله تفاعل الأفكار والآراء أثناء المناظرة، يطمئن إلى أن مواقفه سليمة وصحيحة “حتى إشعار آخر”.

وهذا التحفظ الأخير الذي عبرنا عنه بقولنا ” حتى إشعار آخر ” يعود إلى أسباب كثيرة منها أن المعرفة تتقدم وأن العلم يكتشف الجديد، وأن الحقائق والأبعاد الجديدة لا تكف عن الظهور. مما يحتم على الباحث أن يبقى يقظا ومراقبا وحذرا إزاء الآخرين وإزاء نفسه ما دام يخوض في فكر بشري غير معصوم.

وحتى ولو كانت عنده ثوابت إيمانية وعقدية لا تتغير لسبب من الأسباب، فإن فهمها وتمثلها قابلان للتطوير والتغيير حين تظهر حقائق وأبعاد جديدة، تدعو إلى ذلك.

” وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا “. (الإسراء، 85) صدق الله العظيم.

**************

رابط صفحة الكاتب على فيسبوك:

https://www.facebook.com/elmahjoub.mazaoui