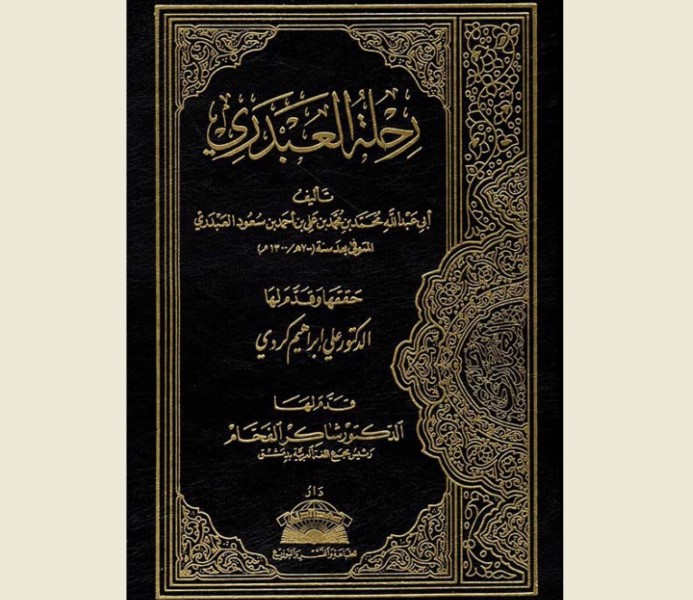

الرحلات المغربية: قراءة في الرحلة العبدريّة لأبي البركات العبدري الحاحي

حمزة مولخنيف

تُعدّ الرحلة العبدريّة لأبي البركات العبدري الحاحي واحدة من أهم النصوص الرحلية المغربية التي تقدم نموذجًا فريدًا من التأمل النقدي والفلسفي، بحيث تتجاوز حدود السرد الجغرافي التقليدي لتتحول إلى تجربة معرفية وروحية متكاملة، تكشف عن عمق التحولات الفكرية والاجتماعية في المغرب خلال أواخر القرن السابع الهجري، مرحلة اتسمت بالانكسار السياسي والتراجع العلمي الذي أعقب انهيار الدولة الموحّدية وظهور الدولة المرينية.

ولعلّ أبرز ما يميّز هذه الرحلة هو قدرتها على مزج الملاحظات الواقعية الدقيقة بالتحليل الأخلاقي والفلسفي، لتصبح نصًا لا يوثّق المسالك الجغرافية فحسب، بل يستحضر التاريخ، والأخلاق، والوعي الفردي والجماعي، ويمثل بذلك انعكاسًا حيًا لأزمة العقل المغربي في تلك الفترة، إذ يُظهر كيف تحول السفر من فعل مادي إلى تجربة معرفية تتقاطع فيها الجغرافيا مع التاريخ والوجدان مع الفكر، والحنين مع النقد، والانتماء مع الاغتراب.

ولد أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري الحاحي في بيئة حاحية جبلية تمتد بين المحيط الأطلسي وسلاسل جبال الأطلس، وهي بيئة زاخرة بالماء والطبيعة، لكنها بعيدة عن مراكز العلم والحضارة في فاس ومراكش. من هذا الهامش الثقافي انطلق العبدري حاملًا وعيًا مزدوجًا: وعي الانتماء إلى أصالته الريفية الصافية، ووعي النقص أمام المراكز العلمية الكبرى، التي مثّلت بالنسبة له نموذجًا للمعرفة والنور الحضاري.

هذا التمزق بين الأصل البسيط والطموح الفكري سيطبع شخصيته الرحلية، ويمنح نصّه نبرة نقدية حادّة تنبع من شعور عميق بالاغتراب والخذلان، إذ لم يكن العبدري مجرد رحّالة يؤرخ لرحلة الحج أو السفر، بل ذات تبحث عن معنى وجودها وشرعية عقلها في عالم فقد توازنه، ويدرك أنّ الجمود الاجتماعي والسياسي يعمّق أزمات الفرد والمجتمع على حد سواء.

انطلقت رحلة العبدري سنة 688هـ/1289م في لحظة حرجة من التاريخ المغربي، حيث كانت الدولة الموحدية قد تفككت وتشتّتت المراكز العلمية الكبرى، في حين بدأت الممالك المشرقية تشهد حيوية متجددة بعد الغزو المغولي وقيام الدولة المملوكية في مصر والشام، ما خلق فجوة حضارية بين الغرب الإسلامي الذي يذوي والشرق الذي ينهض.

وقد ترك هذا التباين أثره الواضح في وعي العبدري، فغدت رحلته بمثابة مقارنة ضمنية بين مجدٍ مفقود وواقعٍ مأمول، فتأخذ سيرته الطابع النقدي العميق الذي يفضي إلى استبطان الخلل الأخلاقي والاجتماعي في المغرب. وقد عبّر عن ذلك بعبارته الشهيرة: «تعطّل في هذا العصر موسم الأفاضل وتبدد في كل قطر نظام الفضائل»، حيث تتجلى بوضوح رؤيته للانحدار الشامل الذي أصاب زمانه، وموقفه النقدي من الطبقة العلمية والمجتمع ككل.

يمتدّ مسار الرحلة الجغرافي من بلاد حاحة مرورًا بسوس ودرعة وتافيلالت وبلاد القبلة التي وصفها بأنها «بلاد مات فيها العلم»، وصولًا إلى تلمسان وبجاية وتونس والقيروان، ثم إلى المشرق عبر مصر، وهو مسار لا يكتفي بالإشارة إلى الفضاء الجغرافي، بل يمثل خطًا دلاليًا يعكس انتقال الوعي من الهامش إلى المركز، ومن خمول الأطراف إلى حيوية قلب العالم الإسلامي، ومن حالة الانحطاط المحلي إلى فضاءات معرفية وروحية متقدمة.

كل محطة في هذه الرحلة تمثل تجربة معرفية، إذ يختبر العبدري فيها درجة من الوعي النقدي والفلسفي، فتتحول الرحلة إلى سيرورة فكرية متصاعدة تبدأ بالوصف الواقعي للطبيعة والعمران، ثم التأمل في أحوال العلم، مرورًا بالنقد الاجتماعي والسياسي، وانتهاءً بالبحث عن النور الروحي والفكري في المشرق، ما يجعل من النص وثيقة معرفية متكاملة تجمع بين ما هو واقعي وما هو رمزي.

يمتاز النص العبدري بدمج النفَس الواقعي بالنفَس التأملي، بحيث لا يكتفي بوصف المدن والطبيعة، بل يصل به الوصف إلى مساءلة أعمق للتاريخ والإنسان. فحين يصف تلمسان بأنها «بلد حلت به زمانة الزمان»، يشير بذلك إلى فساد الزمان على المستوى الأخلاقي والروحي، وليس مجرد دمار عمراني، كما يعكس المديح الذي يخص بجاية، بوصفها «بقية قواعد الإسلام ومحل جُلة من العلماء الأعلام»، توقه إلى مجتمع يحكمه العلم والأخلاق، لا السلطة والمصالح، وبالتالي تتحول المدن إلى رموز للفضيلة أو الانحطاط، وللسعي نحو المثال المفقود وسط عالم يسوده الزيف والارتباك.

وعند مقارنته بالرحلات المغربية السابقة، مثل رحلة ابن جبير، يتضح أن العبدري تجاوز مرحلة التسجيل الجغرافي المحايد، ليبني خطابًا نقديًا صريحًا يستخدم اللغة كأداة للمساءلة والمحاسبة، فتتحول الرحلة إلى محاكمة للعالم، إذ تكشف لغته المفعمة بالوجع والانفعال عن وعي مأزوم بعصرٍ انحطّت فيه القيم العلمية والاجتماعية، وغابت فيه المروءة والأمانة، حتى صار السفر عنده أكثر فرارًا من الانحدار والمعاناة النفسية منه سعيًا مجردًا وراء المعرفة.

تتجاوز الرحلة أيضًا كونها سردًا للأماكن، لتصبح سيرة ذاتية وتأملًا فلسفيًا في آن واحد، حيث يتطور خطاب العبدري من تسجيل المشاهد الخارجية إلى تأويلها تأويلاً فلسفيًا وأخلاقيًا، ويمكن وصفها بأنها نوع من «الأنطولوجيا الرحلية»، أي دراسة وجود الإنسان في المكان والزمن من خلال التجربة السفرية.

كل محطة جغرافية هي مناسبة للتفكر في قيمة العلم، واجب الإنسان، وأثر السلطة على المجتمع، ومصير الأمة، فتتخذ الرحلة وظيفة معرفية تربوية، إذ يعاد تشكيل الذات عبر التجربة المكانية والمعرفية، ليصبح السفر فعلًا معرفيًا لا مجرد انتقال جغرافي.

البنية اللغوية للنص تكشف عن توتّر بين مستويين متوازيين: مستوى فقهي وعلمي يظهر أحيانًا في مناقشاته اللغوية والعروضية، ومستوى أدبي انفعالي يغلب في لحظات النقد أو الوجد الصوفي، هذا التناوب بين الجفاف العلمي والحرارة الوجدانية يمنح النص نكهته الخاصة؛ فالعبدري تارة فقيه يزن الكلمات بميزان العلم، وتارة شاعر يفيض عليه الحنين، وتارة فيلسوف يرى في كل مشهدٍ رمزًا لانكسار الإنسان، فاللغة بما تحمل من تناقضات تعكس شعوره العميق بالاغتراب بين الأصالة والتقليد، الأرياف والمدن، النقاء والفساد، وبين الماضي المضى وعصره المتداعي.

البعد الفلسفي للرحلة يظهر جليًا في تصور العبدري للعالم كمكان للامتحان لا للراحة، فالخراب الأخلاقي يسبق الخراب المادي، والرحلة ليست إلا سعيًا لاكتشاف «المدينة الفاضلة» الغائبة عن وطنه، بحيث يصبح المغرب رمزًا للفقد والانحدار، والمشرق رمزًا للنقاء والمعرفة، فتتحول الرحلة إلى مسار وجودي بين الظلمة والنور، بين الخراب الروحي والجمال الكامن في عالم مثالي، والرحلة هنا لا تقتصر على اكتشاف الجغرافيا، بل على فحص الإنسان وعلاقته بالزمان والمكان.

ورغم نزوعه الصوفي، ظل العبدري متمسكًا بالعقل النقدي، فراقب رجال الدين والعلماء بصرامة، وانتقد فسادهم العلمي والاجتماعي بلا مواربة، محملاً الطبقة العلمية مسؤولية تدهور الأمة لأنها تخلّت عن رسالتها وانشغلت بالجاه والرياء، وقد عبّر عن ذلك بأسلوب ساخر ولاذع يعكس عمق إحباطه، لكنه لم يفقد حسه الأخلاقي النقدي، ما يجعل منه أقرب إلى المثقف الحديث أكثر من كونه فقيهًا تقليديًا يكتفي بالوعظ.

وتكشف الرحلة عن مرحلة انتقالية في الفكر المغربي من العقل الموحدي المنفتح على الفلسفة والعقلانية إلى العقل المريني المحافظ الذي يغلّب الفقه على النظر، إذ يقف العبدري على تخوم هذين العالمين، وكأنه آخر الأصوات التي حاولت التوفيق بين العقل والنقل قبل أن يغلق باب الاجتهاد، ما يمنح رحلته قيمة تاريخية وفكرية فريدة كشهادة على أفول مشروع حضاري كان يؤمن بأن العلم طريق للخلاص.

يتجلى في النص ثنائية دائمة بين الواقع والمثال، المادي والرمزي، فالمدن ليست مجرد فضاء جغرافي، بل صورا للانحطاط أو التوازن، فتلمسان رغم الخراب تمثل انهيار القيم، وبجاية صورة بقايا حضور المعرفة في الغرب الإسلامي، وتونس مرآة التوازن الممكن بين السلطة والعلم، والمشرق يعكس الفردوس المفقود في مخيلة العبدري منذ البداية، ما يجعل الرحلة قابلة للقراءة السيميائية الدقيقة، إذ كل فضاء مكاني علامة ضمن نسق فكري يتشكل حول ثنائية الانحطاط والخلاص.

كما تكشف الرحلة عن وعي بالزمن التاريخي، فالعبدري يرى الانحدار نتيجة سيرورة أخلاقية مستمرة بدأت منذ أفول الموحدين، والزمن ليس دائرة مغلقة بل مسارًا تنازليًا مشحونًا بالذنب، والرحلة محاولة للتطهر الروحي من خلال السفر إلى الأماكن المقدسة. المشرق يصبح فضاء للخلاص الروحي، والمغرب رمزًا للسقوط، لكن حتى في المشرق يستمر القلق والبحث عن الفضيلة، إذ يظل الفساد إنسانيًا قبل أن يكون مكانيًا.

وتبرز الرحلة كوثيقة نقدية عميقة، ليس النقد فيها عارضًا بل جوهر البناء الفكري، إذ يدين العبدري الانحراف في السلطة، فساد العلماء، جهل العامة، وانحدار الذوق، حتى تصبح الرحلة بمثابة مرثية لعصر جميل انتهى، والسلبية في النص ليست تشاؤمًا، بل حسًّا أخلاقيًا يرى إمكانية الإصلاح بالعودة إلى العلم والنية الخالصة.

وتتسم الرحلة بمدى جمالي يجمع بين القسوة والرقة، بين نقد الواقع وانبهار المشرق، ما يخلق توازنًا بين الظل والنور، ويستفيد النص من الأمثال والاقتباسات القرآنية والحديثية ليضفي بعدًا بلاغيًا يجمع بين الفصاحة الدينية والجزالة الأدبية، ويؤكد وعي العبدري الحرفي باللغة وسحرها التعبيري، بحيث تصبح الكتابة أداة نقدية ومعرفية وروحية في آن واحد.

كما تُظهر الرحلة اهتمامه بالمعرفة والعلوم، إذ يتابع شيوخًا في تونس والقيروان ومصر والحجاز، ويسجل أسانيدهم ومروياتهم، ويستفيد من الشعر واللغة والفقه، محافظًا بحرصه المعهود على تكامل المعرفة بين المشرق والمغرب، كما يولّي اهتمامًا للهجات المحلية وتصحيح الأخطاء في ترجمة الأسماء البربرية، ما يبرز حسّه الدقيق بالثقافة واللغة.

من منظور النقد والاغتراب، تمثل الرحلة تجربة الإنسان المثقف المنغلق على ذاته في زمنه، إذ المشرق مساحة للترقّي الأخلاقي والعلمي، ما يعكس اغترابًا معرفيًا وأخلاقيًا وثقافيًا، فتتحول الرحلة إلى رحلة اغتراب وعودة متجددة إلى الذات، يجتمع فيها النقد والتأمل الروحي في نص واحد، لتصبح بمثابة تجربة معرفية شاملة تجمع بين السرد التاريخي والجغرافي، النقد الاجتماعي والفكري، التأمل الفلسفي والروحي، والكتابة الأدبية الرفيعة، لتصير نصًا متعدد الأبعاد يمكن دراسته من منظور الأدب المقارن، الفلسفة الأخلاقية، الدراسات التاريخية، علم الاجتماع الثقافي، وعلم الرحلات الإنسانية.

يُضاف إلى ذلك أن العبدري يحافظ على استقلاله الفكري، وينقل صورة صادقة لمغرب مضطرب ومشرق مزدهر، مع حرص على البحث عن الحقيقة والعلم والفضيلة، ليصير نصه مرآة مثالية لفهم العلاقة بين النقد والاغتراب، بين الزمن والمكان، بين المعرفة والأخلاق، كما يعكس عمق التفكير النقدي والأخلاقي والفلسفي للرحالة المغربي الكبير، الذي جعل من الرحلة أداة للتأمل الذاتي والبحث عن النموذج المثالي وسط عالم انحدر عن قيمه الأصلية، محافظًا بذلك على التوازن بين الرؤية الأخلاقية والمعرفة العلمية، بين النقد الروحي والتحليل الاجتماعي، لتصبح الرحلة العبدريّة نصًا جامعًا للفكر والأدب والفلسفة في آن واحد، يليق بالدراسة الأكاديمية الموسّعة والنشر العلمي العميق، ويقدم نموذجًا متقدمًا لفهم دينامية الوعي العربي الإسلامي في أواخر القرن السابع الهجري، كرحلة معرفية، نقدية، فلسفية وروحية، تحمل مضامين أخلاقية وجمالية واجتماعية متكاملة.