الدراسات القرآنية بين القديم والحديث: خاتمة

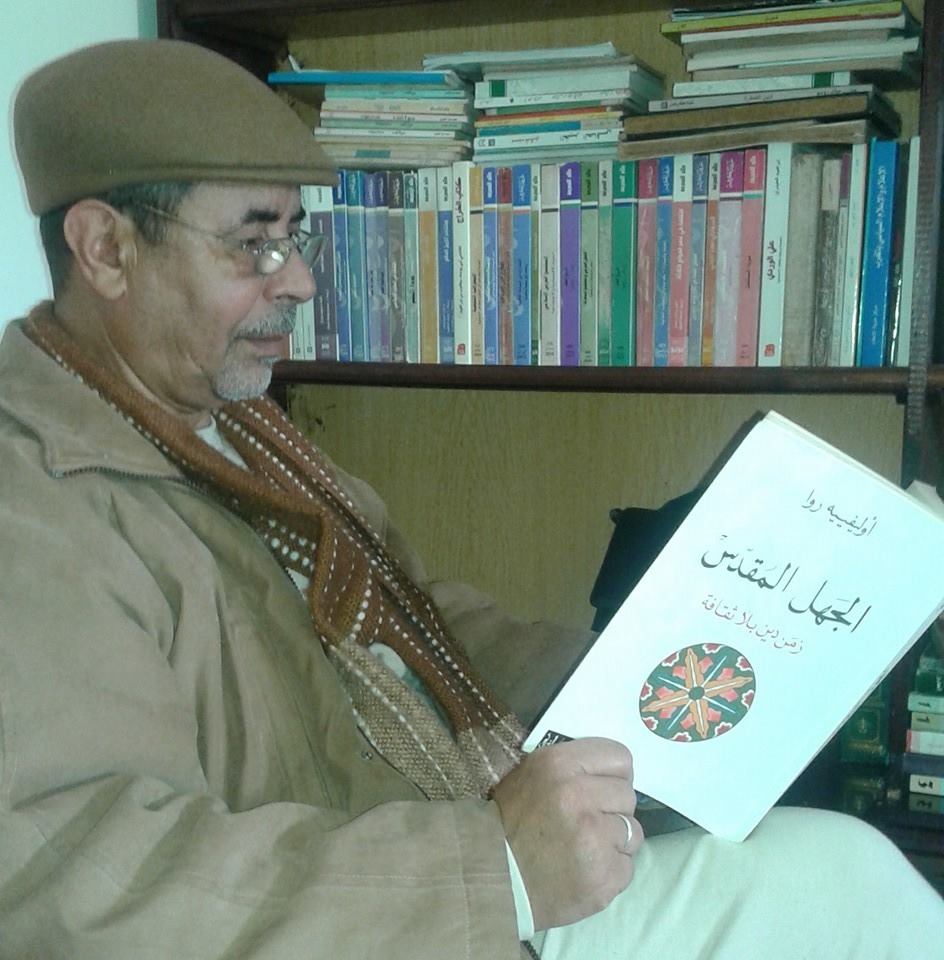

محمد أومليل

ما تم طرحه في الفصول السبعة، التي تضمنت موضوعات البحث تحت عنوان “الدراسات القرآنية بين القديم والحديث”، جمع فيه ما تفرق في غيره على اختلاف التوجهات العلمية والطائفية والأيديولوجية، القيمة المضافة تكمن، فقط، في التنسيق والتبويب وشيء من التفصيل والتبسيط وفق منهج مركب ومقاربة شمولية؛ يتجلى ذلك في طريقة المعالجة وعناوين الفصول:

– الفصل الأول “محورية القرآن”؛ تم التدليل فيه على أهمية القرآن في مجال الهداية والإيمان والعمران والدنيا والدين؛ من خلال أدلة مصدرها: القرآن وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أهل العلم سنة وشيعة؛ مما يفضي إلى ضرورة فهم كتاب الله والاستمساك به كونه مقدما على غيره وحكما عليه.

– الفصل الثاني “موانع الفهم والاستمساك”؛ تم رصد مجموعة موانع تحول بيننا وبين فهم كتاب الله والاستمساك به، على رأس تلك الموانع؛ “دين الشركاء” الذي تم تأسيسه من قبل حكام العض وفقهائهم.

– الفصل الثالث “الدراسات القرآنية القديمة”؛ رصد الإنجازات الرائدة في علوم متعددة كان ذلك عملا جنينيا ل”علوم القرآن”، المساهمون في تلك الإنجازات لهم فضل السبق والتأسيس، بذلوا جهدا مضنيا في حدود السقف المعرفي لزمنهم، تم تناول الموضوع في حدود القرون الخمسة الأولى من تاريخ المسلمين.

– الفصل الرابع “الدراسات القرآنية الجديدة”؛ تم توضيح “مفهوم التجديد” القصد منه استئناف العمل على أساس ما تم تأسيسه من قبل السلف مع التوسع والتفرع مما ساهم في إنضاج “علوم القرآن”؛ تجديد على أساس منهج موجود سلفا، تم تناول الموضوع ضمن حيز القرون الخمسة الثانية.

– الفصل الخامس “الدراسات القرآنية الحديثة”؛ تم التمييز فيه بين “الجديد” و”الحديث”؛ هذا الأخير رهين بالحداثة الغربية وما وقع من تدافع واحتكاك بين علماء مسلمين مع تلك الحداثة؛ نتج عنه النهل من بعض المناهج الغربية؛ فانعكس ذلك إيجابيا على الدراسات القرآنية الحديثة، تم تناول ذلك في حيز القرون الخمسة الأخيرة من تاريخ المسلمين.

– الفصل السادس “الدراسات القرآنية المعاصرة”؛ غطت ما تم إنجازه في بداية الألفية الثالثة بشكل نسبي وانتقائي تم التركيز على ما كان له شهرة وعلى ما كان له جدة وجدوى من قبل بعض أهل العلم المغمورين وليست لهم شهرة.

– الفصل السابع “تصحيح المصحف”؛ تم توضيح الفرق بين “القرآن” المحفوظ في جميع سوره ومفرداته وأصوله وقواعده وقيمه وحلاله وحرامه..، وبين “المصاحف” المختلفة من حيث التنقيط والتشكيل كون ذلك اجتهادا بشريا قابل للاختلاف والنقد والاستدراك والتصحيح، وعليه، وجب “تصحيح المصحف”؛ من حيث ما تضمنه من أخطاء نحوية وإملائية وتنقيط وتشكيل.

لكل مرحلة، مما تقدم ذكره، لها سقفها المعرفي الذي لا يمكن تجاوزه، باستثناء بعض الأفراد من كان سقفهم المعرفي فوق سقف “العقل الجمعي”؛ هؤلاء بمثابة نواة التجديد مقابل المحافظين المتشبثين بكل ما هو قديم؛ التدافع بين أصحاب القديم وأصحاب الجديد؛ قانون سوسيولوجي لا مفر منه، ولا بد من وجودهما الاثنين؛ كل منهما له دور معين؛ دور “القديم” الحفاظ على هوية المجتمع، ودور “الجديد”؛ الدفع بالمجتمع قدما إلى الأمام بما فيه نفع للمجتمع.

ومما يندرج ضمن التجديد؛ الدعوة إلى “تصحيح المصحف” من قبل مؤسسات رسمية على غرار ما قامت به مؤسسة رسمية تحت إمرة الخليفة عثمان بن عفان الذي بادر بجمع القرآن ونسخه ونشره، وقد لقي اعتراضا من قبل بعض الصحابة. وما قامت به مؤسسة رسمية تحت إمرة معاوية وعبد المالك بن مروان؛ مبادرة التنقيط والتشكيل.

ما تم طرحه في بحثنا المتواضع مجرد فهم، والله تعالى أسأله العفو والمغفرة إن أخطأت وأسأت الفهم والتقدير.