من سفح الظل إلى معراج المعنى: دراسة في التكوين النفسي والرمزي لمسار البطل (الجزء الثاني)

حمزة مولخنيف

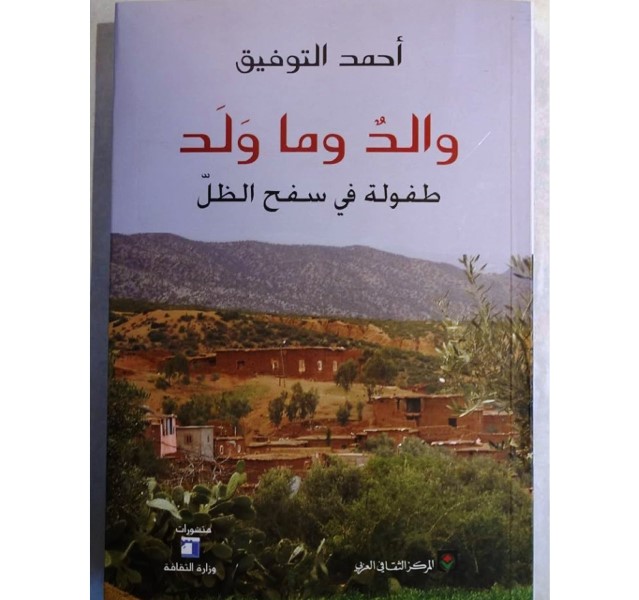

يمثل الجزء الثاني من رواية أحمد التوفيق والد وما ولد -الطريق إلى المدينة-، امتدادًا لمشروع سردي عميق بدأه الكاتب في الجزء الأول بـ:طفولة في سفح الظل، لكنه يأخذ القراء هذه المرة في رحلة أكثر تعقيدًا في مسار تكوين الذات وتطور الوعي البشري.

ففي هذا الجزء يتحول التركيز من الطفولة وعالم القرية المحدود إلى فضاء المدينة الرحب، وهو فضاء ليس مجرد مكان جغرافي، بل هو حقل تجريبي للوعي، ومسرح لاختبار القيم والمبادئ وتشكّل الهوية الفردية في مواجهة الواقع الاجتماعي والتاريخي والثقافي.

إن الرحلة إلى المدينة تمثل لحظة فارقة في حياة البطل، إذ يتكامل فيها الماضي مع الحاضر، وتتداخل الذكريات الأولى مع الخبرات الجديدة، ليصبح النص سجلاً دقيقًا لانتقال الإنسان من حالة البراءة والانغلاق إلى حالة الفهم النقدي والمساءلة المستمرة.

الرواية في هذا الجزء تركز على مفهوم التحوّل كأفق أساسي لتجربة الإنسان، وتستثمر في هذا التحوّل البعد النفسي والاجتماعي والفلسفي. فالبطل الذي كان مشدودًا في الطفولة إلى علاقاته الأسرية وجذوره القروية، يجد نفسه في المدينة أمام صراعات مختلفة تمامًا؛ صراعات القيم، والصراعات الطبقية، والتباينات الثقافية، وأيضًا صراع الذات مع الرغبات الجديدة والانبهار بالحداثة، بما يجعل من المدينة اختبارًا للهوية ومختبرًا لفهم الذات في علاقتها بالآخرين.

يتجلى بوضوح في الرواية براعة التوفيق في استخدام اللغة كأداة لخلق طبقات من المعنى، فالنص ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو فضاء للتأمل في تجارب النفس، وتحليل التحولات المعنوية التي تصاحب الانتقال من الطفولة إلى الشباب المبكر. وتصبح اللغة هنا امتدادًا للوعي الذاتي، وأداة لاستكشاف الشخصيات، وكشف التوترات الداخلية التي تعكس الصراع بين الجذور والانفتاح على الجديد، بين المألوف والطارئ، وبين الطمأنينة والقلق.

المدينة في الرواية ليست مجرد مكان للعيش، بل هي رمز للتحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجه الإنسان في رحلته نحو النضج. فالشخصية الرئيسية على الرغم من كونها مألوفة للقرية، تجد نفسها مضطرة للتكيف مع قواعد المدينة، حيث تختلف الأدوار الاجتماعية، وتتعدد الأصوات والتجارب، ويصبح التعلم من خلال الاحتكاك بالمجتمع ضرورة لنجاة الذات وفهم العالم المحيط.

وهذا التباين بين القرية والمدينة يعكس بعمق الرؤية النقدية للكاتب حول العلاقة بين البيئة والثقافة وتشكّل الوعي الإنساني، ويجعل من النص دراسة نفسية واجتماعية للمجتمع المغربي في مرحلة انتقالية بين التقليد والحداثة.

ويظهر جانب آخر مهم في الرواية من خلال تصوير العلاقات الإنسانية في المدينة. فالتوفيق لا يكتفي بوصف التحولات المكانية، بل يركز على التحولات العاطفية والاجتماعية، حيث تتداخل الصداقات الأولى مع التجارب الجديدة، وتبرز النزاعات بين القيم القديمة والجديدة، ويصبح التوازن النفسي للبطل رهينًا بقدرته على استيعاب هذا العالم المعقد. وهنا تتجلى عبقرية الكاتب في خلق توازن بين الواقعية الاجتماعية والدقة النفسية، حيث تتوافق التفاصيل اليومية مع التأملات العميقة في الهوية والوجود.

فمن الناحية الفلسفية، يمكن قراءة الرواية كرحلة تأملية في مفهوم الحرية والاختيار والمصير. فالرحلة إلى المدينة ليست مجرد فعل خارجي، بل هي رحلة داخلية تتعلق بالقدرة على اتخاذ القرار، وفهم العواقب، ومساءلة الذات أمام التغيرات الجديدة. إن البطل بمروره بتجارب متعددة، يواجه أسئلة وجودية حول معنى الحياة والهدف من الوجود، وهو ما يجعل النص نصًا فلسفيًا ضمنيًا، يعكس التأملات العميقة للكاتب في علاقة الفرد بالزمان والمكان والآخر.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف الرواية عن حس تاريخي واجتماعي دقيق، إذ تعرض التغييرات التي يشهدها المجتمع المغربي في تلك الفترة، من انتقال من البادية إلى المدينة، ومن تقاليد محلية إلى متغيرات الحداثة، ومن أزمات اقتصادية واجتماعية إلى صراعات قيمية وثقافية. كل هذه العناصر تجعل من الرواية دراسة متعددة الأبعاد، حيث تتقاطع التجربة الفردية مع السياق التاريخي والاجتماعي، ويصبح النص لوحة متكاملة لتاريخ النفس والمجتمع معًا.

وهكذا، فإن «الطريق إلى المدينة» يتجاوز كونها مجرد رواية عن الانتقال المكاني، لتصبح نصًا يعكس التحولات النفسية والاجتماعية والفلسفية، ويقدم رؤية نقدية متعمقة للعلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الجذور والانفتاح، وبين الطفولة والنضج. فالتوفيق هنا ليس مجرد راوي للأحداث، بل هو باحث عن المعنى، ومؤرخ للوجدان، وفيلسوف في سردياته، إذ يربط بين التجربة الشخصية والتجربة الجماعية، بين الحميمي والعمومي، بين الماضي والحاضر.

تتسم رحلة البطل في المدينة بتشابك طبقات التجربة الإنسانية، حيث تتحول كل علاقة وكل مواجهة إلى مرآة لفهم الذات واختبار قدرتها على التكيّف والنمو. ففي هذه البيئة الجديدة، يصبح الصراع الداخلي أكثر وضوحًا، إذ يختبر البطل قيمه التي تربّى عليها في القرية أمام إغراءات المدينة المتنوعة، ومن هنا تظهر البراعة الأسلوبية للتوفيق في تصوير التحولات النفسية الدقيقة التي ترافق الانتقال من عالم محدود إلى فضاء معقد مليء بالاحتمالات والتناقضات.

هذا الصراع الداخلي ليس مجرد شعور مؤقت، بل هو عملية مستمرة من مساءلة الذات، وإعادة ترتيب أولوياتها، وفهم القوى المؤثرة في تحديد مسارها. وفي هذا السياق، يتأتى لنا أن نقول بأن الرواية تقدم نموذجًا معمّقًا للتحوّل النفسي الاجتماعي، حيث تتقاطع الخبرة الفردية مع معطيات الواقع المجتمعي، فيخلق بذلك نصًا يمتزج فيه الذاتي بالموضوعي، والوجودي بالاجتماعي.

إن التوفيق يحرص على ألا تتحول المدينة إلى مجرد خلفية للأحداث، بل إلى شخصية فاعلة في الرواية، لها حضورها النفسي والرمزي. فالمدينة بمزيجها من الأسواق الضوضائية، والشوارع المكتظة، والتجمعات المتنوعة، تشكّل تحديًا مستمرًا للبطل، وتفرض عليه استراتيجيات جديدة للتعامل مع الآخرين والتكيف مع الواقع.

وفي هذا الإطار، تصبح المدينة رمزًا للحداثة والانفتاح، لكنها في الوقت ذاته تمثل اختبارًا للقيم القديمة، ومكانًا لاختبار حدود الصبر والتحمّل، وميدانًا لتصعيد التوترات النفسية والاجتماعية. وكلما تقدّم البطل في رحلته، تتسع دائرة خبرته وتزداد قدرة النص على رصد التحولات المعقدة للوعي الإنساني في مواجهة التغيرات المفاجئة والمستمرة.

من أبرز مميزات الرواية في هذا الجزء هو الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للحياة اليومية، التي تتحول بدورها إلى وسائط لتوضيح التحولات النفسية والاجتماعية. فالأحداث الصغيرة، مثل المواقف اليومية في الشارع، أو التفاعلات العابرة مع الغرباء، أو الصدامات الطفيفة مع الأصدقاء والزملاء، تصبح أدوات سردية لنسج شبكة معقدة من المعاني.

ويتيح هذا التوظيف الدقيق للتفاصيل قراءة عميقة للشخصيات، وفهم دوافعها، وتحليل سلوكها في سياق التحولات الكبرى. وهذا يثبت مرة أخرى براعة التوفيق في الجمع بين الدقة الواقعية والعمق النفسي، وبين السرد السلس والبحث الفلسفي في طبيعة الإنسان.

كما تتجلّى أهمية هذا الجزء في تصوير التحولات العاطفية للبطل، والتي تتراوح بين الحنين إلى الماضي وبين الفضول والاكتشاف المستمر للحياة في المدينة. فالحنين إلى القرية والجذور لا يختفي، لكنه يصبح أكثر تعقيدًا، مرتبطًا بالخبرات الجديدة، وبالفهم النقدي للعالم.

وفي هذا الصدد يقدم التوفيق قراءة نفسية واجتماعية دقيقة لحالة الفرد في مواجهة البيئة الجديدة، وكيف تتشابك العاطفة مع الفكر، والتجربة الشخصية مع التجربة الجمعية. ويضيف هذا البُعد العاطفي عمقًا إنسانيًا للنص، ويجعل القارئ يشارك البطل في رحلته الداخلية، فيعيش معه الصراعات والتوترات والفرح والانكسارات.

من زاوية فلسفية، أمكننا أن نعتبر أن الرواية محاولة لاستكشاف مفهوم الحرية والاختيار، إذ تواجه الشخصية مواقف تتطلب منها اتخاذ قرارات حاسمة، ومواجهة عواقب هذه القرارات، وهو ما يضع القارئ أمام تساؤلات عميقة حول طبيعة المسؤولية، والوعي بالذات، وعلاقة الفرد بالمجتمع.

فالتحولات التي يمر بها البطل ليست سطحية، بل هي تعبير عن صراع وجودي، يعكس البحث عن معنى الحياة، وعن حدود الحرية الإنسانية في سياق مجتمع معقد ومتغير. وهنا يظهر التأثير الفلسفي للرواية، حيث تتحول كل تجربة إلى فرصة للتأمل في العلاقة بين الفرد والزمان والمكان والآخر، وبين الجذور والهوية والانفتاح على كل ما هو جديد.

على صعيد التحليل الاجتماعي والتاريخي، تكشف الرواية عن الكثير من التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي، لا سيما الانتقال من الريف إلى المدينة، وما يترتب على ذلك من تحولات في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وصراعات الطبقات، واختلاف القيم الثقافية. إذ يحرص التوفيق على تقديم هذه التحولات بشكل متوازن، بحيث تظهر التحديات والفرص على حد سواء، وتصبح المدينة مساحة لتجربة الإنسان بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والفكرية.

ويُظهر النص أن الفرد مهما كانت جذوره قوية، فهو يتعرض لتأثيرات البيئة الجديدة، وأن التكيّف مع هذه البيئة ليس مجرد فرض واقعي، بل هو عملية معقدة تتطلب وعيًا وإرادة وقدرة على التعامل مع الاختلاف.

كما أن الرواية توظف الرموز بشكل ذكي لدعم القراءة النقدية والتحليلية للنص. فالطرق والشوارع تمثل مسارات الحياة والاختيارات، والأسواق تمثل تنوع التجارب والفرص، والمباني القديمة والجديدة ترمز إلى الصراع بين الماضي والحاضر، بين التقليد والحداثة. ويصبح هذا التوظيف الرمزي وسيلة لفهم البنية النفسية للشخصيات، ولإظهار تفاعلها مع البيئة، ولكشف التوترات المستمرة بين ما هو مألوف وما هو جديد، بين الأمن الداخلي والاختبار الخارجي.

وفي سياق العلاقات الإنسانية، يظهر البطل أمام شبكة معقدة من الروابط الجديدة، التي تتراوح بين الصداقات العابرة، والصداقات العميقة، والعلاقات التي تحمل صراعات خفية، أو تفاهمات ضمنية. وتستثمر الرواية هذه العلاقات لتسليط الضوء على طبيعة التفاعل الاجتماعي في المدينة، وعلى طرق تشكيل الهوية الفردية من خلال الاحتكاك بالآخرين. فالتوفيق ينجح في تصوير التوازن الدقيق بين الحرية الفردية ومتطلبات المجتمع، بين الاختيار الشخصي والتأثير الاجتماعي، وبين التطلع إلى المستقبل والارتباط بالماضي.

بهذا، يتحول الجزء الثاني من الرواية إلى نص متعدد الأبعاد، يجمع بين السرد الواقعي والتحليل النفسي، وبين التأمل الفلسفي والتصوير الاجتماعي، وبين التفاصيل اليومية والرمزية العميقة. ويعكس هذا التداخل قدرة التوفيق على تقديم نص غني، يمكن قراءته من زوايا متعددة، سواء كان الهدف فهم التحولات الفردية، أو دراسة المجتمع المغربي في لحظة تاريخية معينة، أو البحث في الأسئلة الفلسفية حول الحرية والهوية والمسؤولية.

يمثل الجزء الثاني من الرواية فرصة للتعمق أكثر في شبكة العلاقات المعقدة التي تحيط بالبطل في المدينة، حيث تظهر الشخصيات الثانوية ليس كمجرد خلفية للأحداث، بل كقوى مؤثرة في تشكيل مسار البطل النفسي والاجتماعي والثقافي. فكل شخصية ثانوية، سواء أكانت صديقًا أو زميلًا أو شخصًا غريبًا تمثل تحديًا جديدًا، أو تجربة لاكتساب المعرفة، أو فرصة لاختبار القيم والمبادئ.

وفي هذا السياق، تتحول هذه الشخصيات إلى أدوات سردية حيوية، تضيف طبقات من العمق إلى النص، وتبرز قدرة التوفيق على خلق عالم روائي متكامل، تتفاعل فيه الشخصيات بشكل ديناميكي، ويصبح فيه الفعل البشري دائمًا في صراع مع ذاته ومع البيئة المحيطة.

من أهم ما يميز التعامل مع الشخصيات الثانوية في الرواية هو تقديمها بتفاصيل دقيقة تعكس تنوع الخبرات الإنسانية، والتباين في القيم والمعتقدات، والاختلاف في المرجعيات الثقافية والاجتماعية. فالتوفيق، من خلال هذه الشخصيات، يقدم نقدًا ضمنيًا للمجتمع المغربي، ويرصد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها، ويعرض كيف يؤثر هذا الواقع على تكوين الفرد ووعيه، سواء في مواجهة الفرص أو في مواجهة الصعوبات.

وهكذا، تتحول المدينة إلى مختبر اجتماعي، تتكشف فيه طبائع البشر، وتظهر القوة والضعف، والوفاء والخيانة، والتعاون والصراع، وهو ما يجعل الرواية دراسة نفسية واجتماعية متكاملة، إلى جانب كونها سردًا أدبيًا متقنًا.

تستمر الرواية في توسيع دائرة التجارب التي يمر بها البطل، فتبرز التحديات الاقتصادية والمعيشية، التي تعكس الواقع المغربي في تلك المرحلة التاريخية، وكيفية تعامل الفرد مع هذا الواقع. فالعمل، والبحث عن مصدر رزق، والتكيف مع معايير المدينة الاقتصادية والاجتماعية، ليست مجرد أحداث ثانوية، بل هي عناصر أساسية في بناء الشخصية، وفي اختبار إرادتها وقدرتها على الصمود. ومن خلال هذا العرض، يصبح القارئ مدركًا لعمق الصراع بين الفرد والبيئة، وبين الطموح الشخصي والقيود الموضوعية، وبين الحرية والالتزامات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز في الرواية صراع القيم والمعايير، بين ما هو مألوف من القرية وما يفرضه المجتمع المدني في المدينة. فالتوفيق يقدم رؤية دقيقة للصدام بين القديم والجديد، بين التقاليد والقوانين الحديثة، وبين الطموحات الفردية والتوقعات الجماعية. وهنا، تتحول الرواية إلى دراسة فلسفية في طبيعة التحولات الاجتماعية والثقافية، وفي تأثيرها على مسار تكوين الذات. ويصبح النص نصا متعدد الأبعاد، يمكن قراءته على مستوى التحليل النفسي والاجتماعي والتاريخي والفلسفي، في آن واحد.

تتضح أهمية الجزء الأخير من الرواية في عرض التحولات الكبرى التي يمر بها البطل، خاصة في مواجهة الاختبارات الحاسمة التي تحدد مسار مستقبله. فالتوفيق يسلط الضوء على اللحظات التي يضطر فيها البطل إلى اتخاذ قرارات حاسمة، والتعامل مع نتائجها، سواء كانت إيجابية أو سلبية. وتصبح هذه اللحظات مفصلية لفهم طبيعة الحرية والاختيار، وللتأمل في مفهوم المسؤولية الفردية في إطار مجتمع معقد ومتغير. يعكس هذا قدرة النص على الجمع بين التجربة الشخصية والتأمل الفلسفي، وبين التحليل النفسي والقراءة الاجتماعية.

ولا يغفل النص دور الرموز الثقافية والاجتماعية في دعم البعد النقدي والتحليلي للرواية. فالأسواق والشوارع والمباني والمعالم، ليست مجرد خلفيات مكانية، بل هي عناصر ذات دلالات رمزية تساعد على فهم الصراعات الداخلية للبطل، وعلى إدراك التوترات بين القديم والجديد، وبين الجذور والانفتاح على العالم. ومن خلال هذه الرموز، يخلق التوفيق نصًا غنيًا بالمعاني، يمكن استثمار كل عنصر فيه لتحليل البنية النفسية والاجتماعية والثقافية للمدينة ولشخصياتها.

ومن منظور فلسفي، يمكن اعتبار الرواية استكشافًا مستمرًا لمفهوم الذات في مواجهة التحولات الخارجية، وكيفية بناء هوية متماسكة رغم التعقيدات والتناقضات. فالبطل من خلال تجاربه اليومية، يتعلم مواجهة التحديات، واستيعاب الاختلافات، وتشكيل موقف نقدي تجاه الأحداث، وهو ما يعكس قدرة الإنسان على التكيف، وعلى إعادة تقييم قيمه ومعتقداته وفق السياق الجديد. ويصبح النص بذلك نصا وجوديا، يتناول مسائل الحرية، والاختيار والمعنى والهوية والمسؤولية في إطار سردي دقيق ومتقن.

تتكامل في هذا الجزء عناصر الحبكة مع التحليل النفسي والاجتماعي والفلسفي، حيث تتشابك الأحداث اليومية مع الصراعات الداخلية للبطل، وتصبح كل تجربة درسًا في فهم الحياة، وكل علاقة اختبارًا للقدرة على التكيف والنضج. ويجعل هذا التكامل من الرواية نصًا غنيًا يمكن قراءته على مستويات متعددة، فالقارئ يمكنه متابعة السرد الواقعي للأحداث، وفهم التحولات النفسية للبطل، والتحليل الاجتماعي للمدينة، والتأمل الفلسفي في المعنى والحرية والهوية.

أخلص إلى أن الجزء الثاني من رواية «والد وما ولد: الطريق إلى المدينة» يمثل نموذجًا متقدمًا للكتابة الروائية المغربية التي تجمع بين السرد الواقعي والتحليل النفسي والاجتماعي والفلسفي، وبين التفاصيل اليومية والرموز العميقة. فهو نص يقدّم رؤية متكاملة للتحولات الفردية والجماعية، ويعكس قدرة الكاتب على الجمع بين العمق النقدي والسرد الأدبي الممتع، وبين الدقة الواقعية والتأمل الفلسفي، ويصبح بذلك نصا مرجعياً لفهم العلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الطفولة والنضج، وبين الجذور والانفتاح على العالم.

في مستهل الجزء الأخير من الرواية، يأتي التوفيق ليكرّس رؤيته الفنية والفكرية في تقديم رحلة الإنسان في مواجهة التحولات الكبرى، حيث تتلاقى الخبرات الفردية مع السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي للمدينة المغربية.

إن نهاية الرواية لا تمثل مجرد ختام للأحداث، بل هي لحظة تأملية تمكن البطل من تقييم مسار تجربته، وإدراك حجم التحولات التي مر بها، وما اكتسبه من وعي ومعرفة. وفي هذا الإطار، يصبح النص الروائي تجسيدًا حيًا لفكرة الرحلة الإنسانية، التي تمتد من الطفولة البريئة إلى مرحلة النضج التي تتطلب موازنة بين الحرية والالتزام، بين الانفتاح على الجديد والاحتفاظ بالجذور.

إن الرسالة الكبرى التي يحملها الجزء الثاني من الرواية تتمثل في التأكيد على أن الفرد لا يمكن أن يفهم ذاته إلا من خلال التجربة العملية، وأن الهوية الحقيقية تتشكل عبر الاختبارات اليومية والتحديات المتنوعة. فالمدينة بكل ما تحمله من ضوضاء وتناقضات وفرص ومخاطر، تقدم للبطل بيئة غنية بالخبرات التي تساعده على إعادة تقييم ذاته، وفهم موقعه في العالم، واختبار مبادئه وقيمه. ومن هذا المنطلق، تصبح الرواية دراسة فلسفية عميقة عن طبيعة الإنسان، وعن العلاقة بين الحرية والقدر، بين الاختيار والواقع، بين الفرد والمجتمع.

علاوة على ذلك، يظهر التوفيق براعة في الجمع بين الواقعية والتأمل الفلسفي، وبين التفاصيل اليومية والتحليل الرمزي العميق. فكل شارع وكل مبنى وكل تفاعل اجتماعي، يحمل دلالات تتجاوز السرد البسيط للأحداث، لتصبح أدوات لفهم الصراعات الداخلية للبطل، ولإبراز التوتر بين القديم والجديد، بين الجذور والانفتاح، بين الطمأنينة والقلق. وهذا التوظيف الذكي للرموز يجعل من النص نصا متعدد المستويات، يمكن قراءته من زوايا متعددة، سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو فلسفية أو ثقافية.

وفي هذا السياق، تتضح أيضًا أهمية العلاقات الإنسانية في المدينة، فهي ليست مجرد وسيلة لتقديم حبكة السرد، بل هي محرك رئيسي لتطور الشخصية. فالتفاعلات مع الآخرين، سواء أكانت علاقات صداقة، أو نزاع أو تعاطف فهي تساعد البطل على اختبار نفسه، وفهم حدود قدراته، وتقييم مبادئه. ويبرز هنا دور المدينة كمختبر اجتماعي، حيث تصبح العلاقات الشخصية أدوات لرصد التحولات النفسية، وفهم الدور الذي يلعبه المجتمع في تشكيل الهوية الفردية.

ولا يمكن إغفال البعد الاجتماعي والتاريخي الذي تقدمه الرواية، إذ يعكس النص التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب خلال فترة الانتقال من الريف إلى المدينة. فالتحولات في العمل والتعليم والتفاعل مع الطبقات المختلفة، والصراعات الاجتماعية، تشكل إطارًا واقعيًا يساعد على فهم الظروف التي يعيشها البطل، وكيفية تأثير البيئة على تطوره النفسي والاجتماعي والثقافي. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار الرواية دراسة اجتماعية دقيقة تعكس واقع المجتمع المغربي وتحدياته في تلك المرحلة.

تبرز الرواية تأملات مستمرة حول الحرية والاختيار والهوية والمعنى، وهي مسائل أساسية تتشابك مع التجربة اليومية للبطل. فكل قرار يتخذه البطل، وكل تجربة يمر بها، تصبح فرصة للتفكير في معنى الحياة، وفي حدود الحرية الإنسانية، وفي مسؤولية الفرد تجاه نفسه وتجاه المجتمع. وهكذا، يتحول النص إلى دراسة وجودية، تجمع بين السرد الروائي والتحليل الفلسفي، وبين التجربة الفردية والرؤية النقدية الشاملة للعالم.

كما أن الرواية تقدم دروسًا مهمة حول الصمود والتكيف، وكيفية مواجهة تحديات الحياة بكل تعقيداتها. فالتحولات الكبرى التي يمر بها البطل في المدينة تعلمه ضرورة المرونة، واحتواء التناقضات، وفهم قيمة العلاقات الإنسانية، والحفاظ على التوازن بين القيم القديمة ومتطلبات الحياة الجديدة. وتصبح هذه الدروس جزءًا من الرسالة الكبرى التي يوجهها التوفيق للقارئ، وهي أن النمو النفسي والاجتماعي والفكري للإنسان يحتاج إلى مواجهة مستمرة للواقع، وإلى وعي دائم بالذات، وإلى قدرة على إعادة تقييم القيم والمبادئ وفق ما يفرضه السياق الجديد.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن الجزء الثاني من رواية «والد وما ولد: الطريق إلى المدينة» يشكل استكمالًا متكاملًا للجزء الأول، ويقدم قراءة متعمقة للتحولات النفسية والاجتماعية والثقافية والفلسفية التي تصاحب الانتقال من الطفولة إلى مرحلة النضج. فهو نص غني بالمعاني والدلالات، يعكس قدرة أحمد التوفيق على الجمع بين الواقعية والتأمل الفلسفي، بين السرد الدقيق والتحليل الرمزي، بين التجربة الفردية والرؤية الاجتماعية، ويقدم نموذجًا متقدمًا للكتابة الروائية المغربية المعاصرة.

كما لا يفوتني التأكيد على أن الرواية ليست مجرد سرد لتجربة شخصية، بل هي نص نقدي وفلسفي واجتماعي، يتيح للقارئ فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الجذور والانفتاح، بين الحرية والمسؤولية، وبين الماضي والحاضر. وتصبح بذلك «الطريق إلى المدينة» دراسة متكاملة لتكوين الذات البشرية، وفهم التحولات النفسية والاجتماعية والثقافية التي تصاحب الانتقال من عالم الطفولة إلى فضاء الحياة الناضجة، وهي بلا شك إضافة قيمة للأدب المغربي المعاصر، وتجربة روائية غنية تستحق التأمل والدراسة النقدية المعمقة.