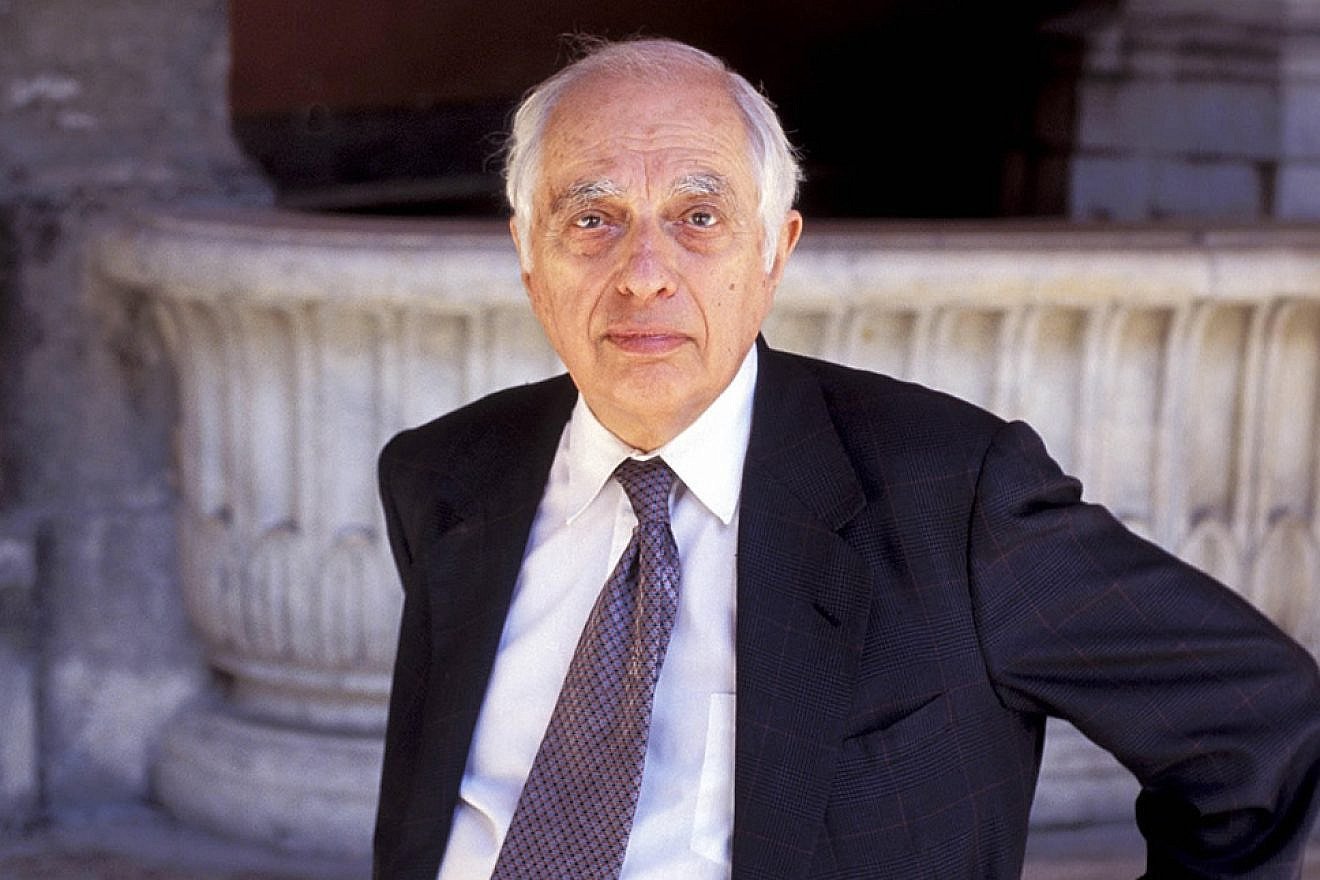

برنارد لويس: قراءة نقدية في مشروع استشراقي مسيَّس

يسار عارف

في التاريخ الفكري للعلاقة بين الشرق والغرب، يحتلّ برنارد لويس موقعًا إشكاليًا بامتياز. فهو ليس مجرد مستشرق تقليدي اهتم بالتاريخ الإسلامي أو اللغة العربية والفارسية، بل مثقف موسوعي تبوأ مكانة مرموقة في الأكاديميا الغربية، ثم تحوّل، مع تصاعد الهيمنة الأمريكية، إلى “عرّاب” لفهم العالم الإسلامي من منظور النخبة السياسية الغربية، لا سيما في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. وقد تركت كتاباته أثرًا بالغًا في رسم صورة الإسلام في المخيال السياسي والإعلامي الغربي، ما يجدر معه إعادة النظر النقدية في مشروعه الفكري: ما الذي قاله؟ وكيف قاله؟ ولأي غاية؟

1-الاستشراق في ثوبه الحديث

برنارد لويس هو وريث مباشر لمدرسة استشراقية كلاسيكية، ترى في الشرق مادةً للمعرفة من الخارج، لا موضوعًا مستقلًا بذاته. فقد تلقّى تعليمه في جامعة لندن، وأتقن التركية والعربية والفارسية، وكرّس عقودًا من حياته للبحث في تاريخ الدولة العثمانية، وعلاقات الإسلام بأوروبا، وتحوّلات العالم الإسلامي الحديث.

ومع ذلك، فإن الطابع الأيديولوجي لمشروعه لم يلبث أن طغى على عمقه الأكاديمي. فقد تبنّى لويس منذ منتصف القرن العشرين خطابًا يرى في الإسلام “حضارة فاشلة” لم تستطع اللحاق بركب الحداثة، ولا الخروج من أسر الماضي. في هذا السياق، تتجلى أطروحته الأبرز في كتابه “ما الخطأ؟” (What Went Wrong?)، والذي يحاول فيه الإجابة عن سؤال محوري: لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون؟

لكنّ إجاباته، في أغلبها، لم تخرج عن المنظور الثقافوي الذي يعزو التراجع إلى “عجز داخلي” في بنية الحضارة الإسلامية ذاتها، دون النظر إلى العوامل البنيوية، كالاستعمار، ونهب الموارد، وتقسيم العالم الإسلامي، وفرض الحدود والخرائط والأنظمة.

2-تشريح المنهج: بين المعرفة والأيديولوجيا

يتّبع برنارد لويس في كتاباته منهجًا انتقائيًا، يختار فيه الأحداث والنصوص التي تخدم فكرته المسبقة. فهو كثيرًا ما يستدعي وقائع من التاريخ الإسلامي، كالغزوات، أو فتاوى متشددة، أو مظاهر الاستبداد السياسي، ليبني عليها تعميمات واسعة حول “طبيعة” الإسلام.

وهو في ذلك يُغفل التعدد داخل التاريخ الإسلامي، ويختزل حضارةً امتدت قرونًا في نمط واحد من التفسير. لم يتطرق لويس، مثلًا، إلى تجارب التنوع السياسي والفكري في العصر الذهبي للإسلام، ولا إلى التراث العقلاني والفلسفي الذي أنتجته حواضر كقرطبة وبغداد ودمشق.

بل إنه، في مواضع كثيرة، يتعامل مع الحداثة بوصفها “غربية خالصة”، يرى أن على المسلمين أن “يلتحقوا بها”، دون مساهمة منهم أو قدرة على نقدها أو إعادة تشكيلها. هذه النظرة تكرّس مفاهيم المركزية الأوروبية، وتعيد إنتاج التراتبية بين “عالم متحضر” وآخر “متأخر”، وهو منطق رفضه العديد من المفكرين، وعلى رأسهم إدوارد سعيد في كتابه الشهير “الاستشراق”، حيث وصف لويس بأنه مثال حيّ على “المثقف العضوي” المرتبط بالمؤسسة السياسية الغربية.

3-برنارد لويس والسياسة: المعرفة في خدمة القرار

ليست كتابات لويس بمعزل عن السياسة. بل يمكن القول إن أحد أبرز أسباب شهرته، لا يعود إلى قيمته الأكاديمية فحسب، بل إلى دوره الاستشاري لصنّاع القرار في الولايات المتحدة، وخاصة خلال إدارة جورج بوش الابن.

ففي أعقاب هجمات 11 سبتمبر، برز لويس كأحد “مفسري” الحالة الإسلامية، واستُدعي مرارًا في الإعلام والكونغرس لتقديم “شرح” لما يحدث في الشرق الأوسط. وقد قدّم حينها رؤية تؤكد أن الإسلام، كما يتمثله الكثير من مسلمي اليوم، يعيش أزمة عميقة، تنبع من رفضه للحداثة، وتبنّيه للعنف.

هذه الرؤية وجدت صدىً لها في دوائر المحافظين الجدد، وخصوصًا في تبرير غزو العراق عام 2003، حيث اعتُبرت أطروحته حول “تحرير المسلمين من الاستبداد” أحد المداخل الأخلاقية للحرب. وهنا تبرز خطورة المشروع: فالمعرفة لا تبقى في حدود البحث الأكاديمي، بل تُستخدم كأداة في صراعات الهيمنة والنفوذ.

4-ماذا بقي من برنارد لويس؟

اليوم، وبعد رحيل برنارد لويس عام 2018، لا تزال أعماله محل جدل واسع. فمن جهة، يُنظر إليه بوصفه خبيرًا في التاريخ العثماني والإسلامي، يمتلك أدوات لغوية وتحليلية لا تُنكر. ومن جهة أخرى، يُنتقد بشدة لخطابه الثقافوي، وتوظيفه السياسي، ورؤيته الاستعلائية التي لا ترى في العالم الإسلامي سوى مرآة لفشل مزمن.

إن أحد أكبر إشكالات مشروع لويس، أنه لم يتعامل مع الإسلام كدين أو ثقافة حية، بل كـ”نموذج تفسيري” لأزمات معاصرة، وهذا ما أضعف موضوعيته. بل الأدهى أنه قدم وصفات جاهزة للغرب حول كيفية “إصلاح” العالم الإسلامي، متجاهلًا أن المجتمعات لا تُصلح من الخارج، ولا تُفهم من خلال الصور النمطية.

***

ختاما نقول:

تبقى تجربة برنارد لويس مرآة للصراع بين المعرفة والسلطة، بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي، بين ما هو غربي وما هو شرقي. إنها تطرح علينا، كمثقفين وباحثين عرب ومسلمين، تحديًا دائمًا: كيف نكتب تاريخنا بأنفسنا؟ وكيف نواجه الصورة التي رُسمت لنا، دون أن نسقط في نفي الذات أو تبني خطاب الضحية؟

في نقد برنارد لويس، لا نطمح إلى شيطنته، بل إلى كشف حدود مشروعه، وتحفيز حوار نقدي أعمق حول الاستشراق المعاصر، ومآلات العلاقة بين الإسلام والغرب.