أصل الإسلام: ما قبل الهيولى، ما قبل الحياة، ما قبل الإنسان، ما قبل التاريخ (10)

محمد زاوي

5-التاريخ والإيديولوجيا الدينية (بداية التفاوت ورسالات الأنبياء)

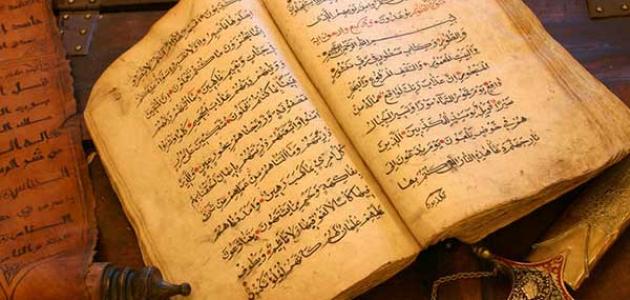

سعى الإنسان منذ بداية التاريخ إلى تصور الغيب تصورا مشخصا أسطوريا، كامتداد لمراحل سابقة من تشخيص الآلهة واختلاق الأساطير حولها. العملية الذهنية واحدة، غير أنها في التاريخ تغدو محكومة بشروطه الجديدة. الحديث عن عقائد الحضارات القديمة يدخل في هذا الإطار، لا في إطار الاكتشافات الما قبل تاريخية للعقائد الغيبية. فكل استدعاء للأسطورة والأديان في شرط التاريخ يستحيل إيديولوجيا دينية، بما تعنيه من إعادة لإنتاج الأديان بغرض استثمارها وتوظيفها في الواقع الجديد بعد ظهور الملكيات الخاصة وتقسيمها وفق تراتبية اجتماعية تفاوتية.

تُعتبر المعتقدات البابلية والهندوسية والفرعونية والفارسية جزءا من هذا التاريخ، مهما اختلفت وتباينت مضامينها الطقوسية والأسطورية (المعتقدات والطقوس والأساطير هي المكونات الأساسية للدين، فراس السواح). الأصل واحد، إنساني ما قبل التاريخ، واجتماعي في التاريخ. أما الاختلافات فأملتها الفوارق بين عيش وعيش، بين ظرف وظرف، وبالتالي بين خيال وخيال. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة إنتاج الدين في شكل ومضمون إيديولوجيين-تاريخيين لا تجعله خاليا من وجودياته الأولى، بل تستمر هذه الوجوديات وتؤدي أدوارها، لكن دون أن تكون منفصلة عن تفاوت التاريخ وما يفرضه من استغلال وإخضاع. وإذا كان التاريخ يقمعها من جهة، فإنه يحفظ وجودها من جهة ثانية. إنها مستمرة ما استمر العجز، طبيعيا كان أو اجتماعيا، ما قبتاريخيا أو تاريخيا.

لا تخلو الديانات البابلية من موروثات أسطورية ما قبل تاريخية، إلا أنها أعادت إنتاج هذه الموروثات وفق حاجتها الاجتماعية والتاريخية. فلم تكن بابل فضاء للتأمل الديني الأسطوري فحسب، بل كانت حضارة قائمة على أسس تاريخية، تُطوِّر إنتاجها المادي في واقع اجتماعي متفاوت يتقاسمه الأسياد الذين يتحكمون في التجارة (الداخلية والخارجية) والزراعة والصناعة (المعادن والنسيج) والملاحة الخ، والعبيد الخاضعون لهم بسبب إفلاس في المِلكية الخاصة أو بعد أسر في حرب خاضها البابليون. لقد كانت للمعابد وكهنتها في حضارة بابل مكانة خاصة تستمدها من تدين البابليين من جهة، ومن علاقتها بالحكم من جهة ثانية. فالبابليون لم يكونوا يميزون بين إله وملك، وهذا كان حريصا على استشارة الكهنة وتقديم الهدايا لهم من المؤن والعبيد (غوستاف لوبون، حضارة بابل وآشور، من ص 70 إلى ص 90). هذا نظام من التداخل بين الدين والتفاوت الاجتماعي، تخدمه المعابد ويخدمها، لِما كان للدين من سلطة في بلاد ما بين النهرين.

وكان النظام الديني في الحضارة الهندية يمنح الكهنة سلطة أكبر، فكانت طبقتهم أعلى طبقة (براهما) في المجتمع الهندي القديم، وظيفتها تعليم الناس كتب “الفيدا”. وتأتي بعدها باقي الطبقات التي ما هي إلى تنفيذ لإرادة “البراهمة”؛ ف”الكشتاريون” “ملوك ومحاربون يحمون البلاد وأمنها”، و”الفيشاش” “تجار وملاك أرض يوفرون الطعام والعريس الكريم”، و”الشودرا” “وظيفتهم خدمة الطبقات العليا الثلاث الأولى”، و”الباريا” “الأنجاس الذين يعبدون آلهة أخرى غير البراهمة” (خزعل الماجدي، الحضارة الهندية، منشورات تكوين، الطبعة الأولى، 2019، الفصل الرابع). وإذا كان هذا التقسيم عصيا على التخليف والترك كما يؤكد خزعل الماجدي في كتابه “الحضارة الهندية”، فإن ذلك لا يعني صموده الطبقي (بالمعنى الاجتماعي لمفهوم “الطبقة”)، وإنما هو صمود ديني إيديولوجي يعاد إنتاجه حسب “الوجود الاجتماعي” السائد في الهند. تتميز الهند بصمود ديني خاص، وهو صمود يؤكد إلى أي حاد كان المجتمع الهندي خاضعا لسلطة “البراهمة”، إلا أنها سلطة لا تستمر ولا تستقر ولم تكن لتتحقق في التاريخ إلا بتبادل الخدمة بينها وبين الطبقات المنتجة (المحاربون، التجار، ملاكو الأراضي، الخدم، الخ).

إن التفاوت الاجتماعي في حضارة مصر القديمة (حضارة الفراعنة) لم يكن مقتصرا على “زمن الدنيا” بل تعداه إلى زمن كانوا يفترضونه في عالم آخر هو “آخرتهم”. فلم يكتفِ الأسياد وحاشيتهم (الفرعون وحاشيته) بما كانوا يتنعمون به من متع ومنافع في العالم الدنيوي، بل سعوا من خلال معتقداتهم إلى بسط هذا النعيم على آخرتهم، وهو نعيم لا حق لعامة الشعب فيه. فقد جاء في “متون الأهرام”: “إنك تدخل أبواب السماء التي حرمت على المواطنين”، وجاء فيها أيضا: “إن ماءك مأواه السماء، أما الآلاف فمأواهم الأرض”، كما جاء فيها: “لقد فتح لك مصراعا باب السماء وانفرجت لك أبواب السماء وهي التي تصدر الناس بعيدا عنها” (سليم حسن، تاريخ الحضارة المصرية: العصر الفرعوني، تأليف نخبة من العلماء، المجلد الأول، مكتبة النهضة المصرية، ص 217-218). إن هذا الاقتباسات الواردة في “متون الأهرام”، وهي النصوص الدينية لمصر القديمة، تعتبر كافية لمعرفة حدة التفاوت بين “الفرعون وحاشيته” من جهة وعامة الناس من جهة أخرى، وقد انعكس هذا التفاوت بوضوح في بنية المعتقد المصري القديم، الذي لم يتخل من جهة عن آلهته المعبرة عن “قوى سارية في الطبيعة” (بتعبير فراس سواح)، لكنه قدس فراعنته أحياء وميتين في “آلهة مشخصة” (بتعبيره أيضا) من جهة أخرى.

وفي بلاد فارس، فلم تسلم فلسفة “المجوس وزرادشت” من توظيف وإعادة إنتاج لغرض من الأغراض السياسية أو الاجتماعية. ولا أدل على ذلك من ثلاثة أحداث شهدتها بلاد فارس: معارك الكهنة للحفاظ على سلطتهم في المجتمع الفارسي، الخلاف بين زرادشت والمجوس، والتعديلات التي أدخلها كسرى على الزرادشتية وفرضها على كافة الشعب. إن كل هذه الأحداث كانت تجري لأغراض السلطة والنفوذ، لأغراض سياسية اجتماعية عموما، مهما جعلت من فلسفة “المثنوية” منطلقا لها، ومهما حافظت على أساطير هذه الفلسفة. لقد كانت بعملها هذا تعيد إنتاج “الميثولوجيا القديمة” لأغراض تاريخية تعكس تناقض مواقع النفوذ في بلاد فارس.

(يتبع)