الحرية في فهم سيد قطب.. القيد سبيلا للمطلق

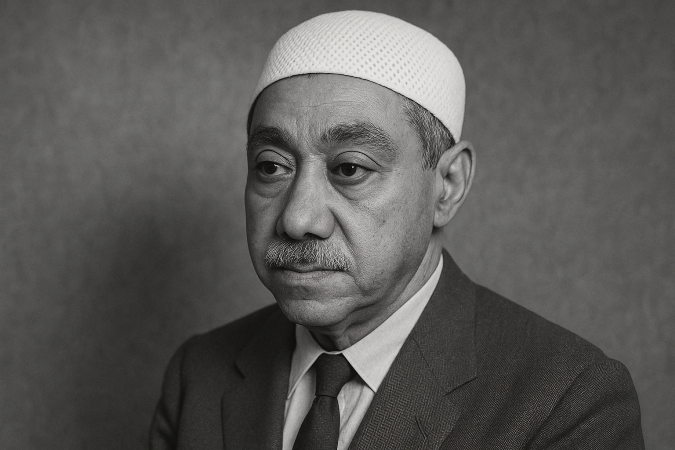

محمد زاوي

للحرية طريق وحيد هو العقيدة، لا أي عقيدة، بل كما فهمها سيد قطب. عقيدة صارمة، تستمد سعتها ورحابتها من صرامتها. لا حدود لها في الذهن، مهما كانت لها في الواقع حدود. غير قابلة للتفسير، رغم ارتباطها بالتاريخ، بل وتطورها وتطور مدلولاتها في شروطه.

هناك مفارقة بين ما يدعو إليه سيد قطب وما يعيشه، تحرره العقيدة في الذهن، ثم تجعله طرفا في تناقض (مع جمال عبد الناصر)، بعد أن كان قد استوحاها من صميم هذا التناقض.

لا يستحضر قراء سيد قطب، خاصة في خضم شحن إيديولوجي، لا شرط “مفكرهم الشهيد”، ولا دوافعه النفسية، ولا علاقته بعبد الناصر و”ثورة الضباط الأحرار”، ولا أصوله القبلية، الخ.

ما يستحضرونه هو تلك المأساة، تلك النهاية المأساوية التي لم ترحمها حدة الصراع السياسي داخليا وخارجيا؛ يستحضرونها تحت عناوين مستوحاة من: “السلام العالمي في الإسلامي” أو “في التاريخ فكرة ومنهاج” أو “هذا الدين” أو “المستقبل لهذا الدين” أو “معالم في الطريق”، الخ.

تلك العناوين بالضبط، بقدر ما ترفع في درجات الإيهام تؤخر وعي الحرية، تؤخر نظريتها وتجعلها فوق الضرورة. أليست لسيد ضرورة؟ ضرورته في الواقع: الشرط السياسي الذي حكم فكره، أما ضرورته في النظر: فأوسع من أن تحدّ، الوسائل إليها محدودة، مضمونها لا تحده في الأرض حدود.

سيد قطب الذي كتب:

– “الإنسان كالذرة التائهة واللقي الضعيف والفرد الفاني لولا العقيدة التي تحرره من كل ذلك”. (السلام العالمي والإسلام)

– “ففي المجال متسع للجميع، وفي الأرض مندوحة عن صراع الديكة حول فتاة الحياة”. (نفس المرجع)

– “استعلاء الإيمان/ “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”. (معالم في الطريق)

– الغيب إذ يتدخل في حركة التاريخ. (في التاريخ فكرة ومنهاج)

– الفطرة إذ تنتج لدى الإنسان خارقية في الزمن. (هذا الدين)

– العقيدة إذ تبعث الحضارة وتحرر الإنسان من قيود المادية. (المستقبل لهذا الدين)

هو نفسه من كتب:

– “الإسلام كل لا يتجزأ، فلا مجال لأخذ بعضه وترك بعضه الآخر”. (السلام العالمي والإسلام)

– “جنسية المسلم عقيدته”. (معالم في الطريق)

– “التاريخ في قبضة الغيب”. (في التاريخ فكرة ومنهاج)

– “لا حضارة إلا بروح، والغرب ليس بحضارة”. (المستقبل لهذا الدين)

– “الإسلام هو الحضارة”. (معالم في الطريق)

إنها قيودٌ يتوسل بها سيد مطلقاتٍ بعينها. العقيدة على فهمه هي القيود، من أتاها بلغ المطلقات، وبلغ هذه فقد بلغ الحرية بحق.

والخلاصة: أنّ ما أنتجه سيد قطب بقي متخلفا عن “نظرية الحرية/ الوعي بالضرورة”. كان أدلوجة تحريضية أكثر مما كان فكرا للإفهام والإيضاع وتقديم نموذج تفسيري، أنتج من السعة في الذهن بقدر ما عاش صاحبه من الضيق والتضييق في الواقع. لا يعدو أن يكون عملية تعويضية أدولوجية، آفاق التدبر فيها لا تخرج عن دائرة “سيد قطب على النقيض من عبد الناصر”، “دعوة عقدية على النقيض من دعوات قومية وأخلاقية واجتماعية”، “عدالة الإسلام على النقيض من التأميم والاشتراكية”، “العزلة الشعورية على النقيض من الوحدة الوطنية المصرية/ القومية العربية”، “الحاكمية على النقيض من حكم الضباط”، “الوسم بالجاهلية على النقيض من مجتمع بورجوازي صاعد”، الخ.

“الحرية في الإسلام وحده”، كما فهمه سيد قطب؛ والذين اختلفوا معه من “الإسلاميين”، في قوله بالجاهلية أو الحاكمية أو العزلة الشعورية، حافظوا معه على نفس المقولة (“الحرية في الإسلام وحده”) ضمّنوها تأويلات “جديدة” حكمتها أحوالهم النفسية وظروفهم الاجتماعية. راجعوا فكرا بفكر ظاهرا، تأقلموا مع واقع جديد باطنا.

كل إسلامي يحمل معه “سيدا” في نفسه، يراجع هنا وهناك، يعود إلى “المعالم” (معالم في الطريق) لا محالة. يعود إليها كما يحج الحاج مكة، على سبيل التعويض أو البركة أو الاستشفاء، وأحيانا على سبيل الذكرى وتجديد العزم.

أكثر الإسلاميين مراجعة أكثرهم ترحما على سيد قطب، أكثرهم انتهازية في واقعه الخاص والعام أكثرهم حنينا إلى زمن “سيد”، فكر “سيد” وصموده وتضحيته. ليس هذا محض ادعاء، بل عليه قرائن، كان صاحب هذا النص سيكون أولها لو لم يعِ ما تحت الفكر (الإيديولوجيا، القانون، الفلسفة، الخ) من مصالح (اقتصادية، اجتمعاعية، وكذا نفسية).