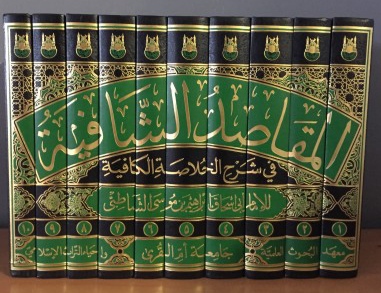

قراءة معاصرة في موسوعة “المقاصد” للإمام الشاطبي

طارق هنيش

إنّا قد استفرغنا الوُسع، فيما سلف من مقالاتنا، في تتبّع معاني “المقصد” عند الإمام الشاطبي – رحمه الله – في كتابه “الموافقات”، ولا سيّما في “كتاب المقاصد”، لا على جهة الإجراء الفقهي المحض، ولا على نحو ما جرى عليه الأصوليون من ربط المقصد بعلل الأحكام وتخريجات الفروع، بل من جهةٍ أعمقَ غورًا، وأدقّ نظرًا، هي جهةُ تطابق “المقصد” مع ما سمّاه القوم – أعني فلاسفة اليونان – بـ”الآليثيا”، أعني: الحقيقة بما هي انكشاف، لا بما هي صوابٌ مطابق أو حُكمٌ صادق، وذلك أنّا لم نُرِد بالمقصدِ “الصحّةَ” التي يُقابل بها الباطل، ولا “الصواب” الذي يُقابل به الخطأ، فإنّ هذه المراتب فرعيةٌ في نظرنا، متأخّرةٌ رتبةً، بل أردنا به حقيقةَ “الانكشاف” من حيث هو، على ما يليق بمقام “التحقّق”، لا بمجرد “التحقيق”.

هذا المعنى – وإن استغربه من لم يألف مسالك الحكماء والمتكلّمين – فإنّه جارٍ على طريقة أهل الكشف والتدبّر، إذ لا يتمّ إدراكُ الحقيقة إلا على مراتب، ولا يتنزّل معناها في النفس دفعةً واحدةً، بل بحسب القوّة القابلة، والاستعداد الذي عبّر عنه أهل العرفان من الأفلاطونيين المحدثين بـ”الهيكسيس”، وعبّر عنه القرآن الكريم – بلغة أوفى وأعلى – بمكارم الأخلاق، من حيثُ هي منازل التخلية والتحلية، وهي عللٌ باطنيةٌ لانكشاف المعنى في النفس. وهذا الذي ذهبنا إليه من التلازم بين المقصد والحقيقة الانكشافية، قد احتجنا إلى بيانه وتأسيسه لأنّ القوم – أعني أهل الفلسفة الإغريقية – وإن أشاروا إلى “الآليثيا” بما هي رفع للحجاب، إلا أنّهم لم يضبطوا أطوارها، ولا رتّبوا منازلها، كما رتّبها الوحي، بل اكتفوا بالتنبيه على كونها انفتاحًا، ولم يبيّنوا درجاتِ هذا الانفتاح.

كان لزامًا – بحكم النظر التامّ – أن نردّ ما أجملوه إلى تفصيل القرآن، إذ بيّن الحقُّ تعالى في كتابه أن للحقيقة مراتبَ ثلاثًا: علمَ اليقين، ثم عينَ اليقين، ثم حقَّ اليقين؛ وهي عندنا مراتب في ظهور المقصد، لا مراتب في مجرّد التصوّر الذهنيّ، بل مراتب في التجلي والتمكّن والانكشاف. فإن قيل: هذا الذي تذكرونه أقرب إلى نزعة إشراقيةٍ لا إلى أصول فقه، قلنا: بل هو من لباب الأصول، ومن عين مقاصد الشريعة، فإنّ المقصد الحقّ لا يُدرك بمجرد جمع الظواهر، بل يتكشّف بالنظر المعنويّ، المؤسَّس على الاستعداد، والمصفّى بالمكارم، والمسبوق بصدق الطلب، ولا يبلغ العبدُ رتبة المقاصد حتى تصفو مرآة قلبه، وتتنزّل عليه الأنوار على مراتبها، فتشرق الحقيقة فيه إشرقًا، لا كتقارير الجدليّين، بل كتجلّيات أهل الإيقان.

فإذا ثبت هذا الأصل، وتقرّر أنّ المقصد لا يُنال من جهة الإجراء الصوريّ، بل من حيث كونه حقيقةً تتنزّل مراتبُها بحسب قابلية النفس وانقداح نور الفهم فيها، لزم عنه ــ بمقتضى هذا النظر ــ إعادة بناء علم الأصول كلّه على أساس إشراقيّ تكامليّ، لا يُقصي التحليل العقليّ، لكنّه لا يكتفي به. بل الحقّ أنّ الأصول، على هذا الاعتبار، ليست علماً حَصْريّاً في منطوقات النصوص ولا في علل الأحكام، بل هو علمٌ استكشافيّ غايته تحقيق المناسبة بين “العلّة العلوية” و”الظاهرة التشريعية”، على وجه يكون فيه المجتهد متلبّسًا بالحال، لا مجرّد ناقلٍ للأقوال. فإنّك إن تأمّلت حال الشاطبي – كما قرّرناه – وجدتَه لا يصوغ نظريته في المقاصد بصياغةٍ تقنينيةٍ جافة، بل يتكلّم من مقام الشاهد المستبصر، الذي انكشفت له شبكة المعاني في الوحي، فاستخرجها بعد تخليةٍ وتزكيةٍ، لا بعد تكديسٍ واستظهار. وهذا يبيّن أنّ نظره في “المقاصد” كان من قبيل ما يسمّيه أهل البيان بـ”الاستبصار المتدرّج”، وهو الذي يُناط بتصفية البصيرة، لا مجرّد تنقيح الفروع.

وإنّ هذا المسلك ــ إذا ضبط بمنطقٍ إشراقيّ، واستُصحبت فيه قوانين الاستعداد والقبول ــ كان أنسب لمسالك القرآن في كشف الحقائق، وأقرب لمقاصده الكبرى، من تلك المناهج التي اتّخذت من “التأويل الحداثيّ” أوهامًا بديلة عن الكشف الصادق، فألغت الثابت، ورفعت سلطة النصّ، وردّت التفسير إلى نَزَغات الذات. بل نقول ــ تنبيهًا وتحذيرًا ــ إنّ كثيرًا من المناهج التأويلية المعاصرة قد بنت أصولها على أصلٍ فاسد، وهو: أن المعنى في النصّ لا ينكشف من جهة علويّة، بل يُخلَق خلقًا من داخل أفق القارئ، وهذا بعينه قلبٌ للميزان، وإبطالٌ لسلطة الخطاب، وردٌّ للوحي إلى مرتبة المجاز البشريّ. ولو تأمّلوا لعلموا أنّ الآليثيا، في أفقها القرآنيّ، ليست مجرّد انكشاف، بل انكشافٌ موقوفٌ على مقام الطهارة، واستعداد الروح، ومكارم الأخلاق، وهذه شروط ليست من جنس “الأجهزة التأويلية”، بل من جنس “العلل الوجودية”.

وعليه، فدعوانا ــ في هذا السياق ــ ليست مجرد ملاحظة تأويليّة، بل تأسيسٌ لنظرٍ أصوليّ جديد، يكون فيه الاجتهاد استبصارًا، والفقه انكشافًا، والنصُّ منارًا لا مرآةً، ويعود فيه العلم إلى مقامه الحقّ: موصولًا بالغيب، مجذّرًا في العقل، مشرّبًا بنور التزكية، لا منفصلًا عنه، ولا مقطوعًا بترًا عن أنواره العلوية.