طارق هنيش: هذه ملاحظاتي النقدية على قراءة الباحث إدريس نغش الجابري لعلوم المنطق

في إطار الانفتاح على أخلاق الحوار والاختلاف النافع، ينشر موقع “دين بريس” قراءة تفاعلية نقدية للباحث طارق هنيش، مع مقالة حررها سابقا الباحث إدريس نغش الجابري حول تعاملنا المعاصر مع علوم المنطق.

في ما يلي نص الباحث إدريس نغش الجابري:

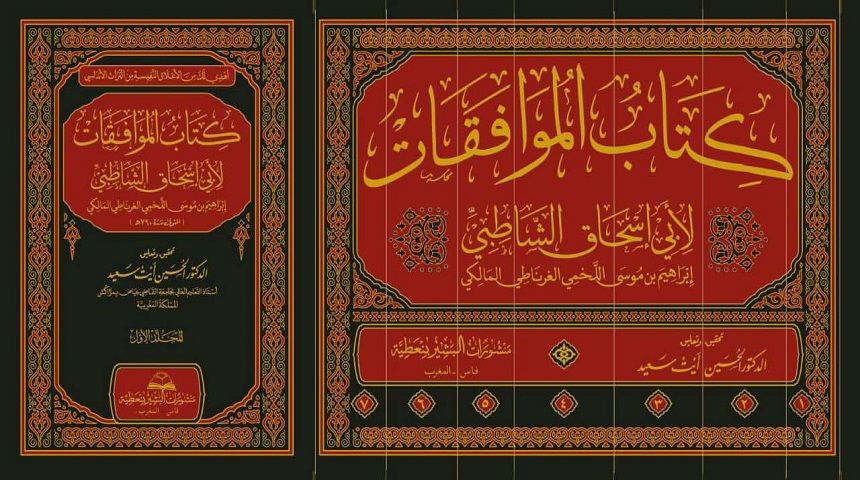

الذين هاجموا المنطق الأرسطي لم يكونوا أتباع “خرافة” و”أسطورة” و”جهلانية” و”لامنطق”… لقد كانوا من أكبر نبغاء العالم. ومنهم الشاطبي مثلا. وقد كانت الأمة في عصر الشاطبي تقود العالم في كل العلوم، بما فيها الرياضيات، وكان من فقهاء المغرب من يحفظ كتاب العناصر لأوقليدس الرياضي طردا وعكسا، ويرفضون منطق أرسطو. كان المنطق الإسلامي لدى الشاطبي يقوم على شرط (التداول الفطري) الذي لا يصلح له إلا منطق “طبيعي” يتأسس على التداول لا على الصورية الفلسفية الأرسطية التي لا يفهمها الغبي، لتعقيدها الفلسفي وشقشقتها الاصطلاحية، ولا ينتفع بها الذكي، لقصورها العلمي، وضيقها عن أن تسع كل أحوال المتكلم، وعسر تحقق شروطها مع عدم الحاجة إليها في أغلب الوضعيات التخاطبية. وهذا هو الذي دعا الأذكياء إلى التخلي عن منطق أرسطو منذ فترة مبكرة من تاريخ المنطق، فنبذَه المنطقُ الرواقي في عصر اليونان، ثم ثار عليه المنطق الاستقرائي في الغرب منذ القرن السابع عشر الميلادي والمنطق الرياضي في القرن الثامن عشر والمنطق الجدلي في القرن التاسع عشر والمنطق الحجاجي التداولي (الأقرب إلى منطق الأصوليين) في القرن العشرين والواحد والعشرين، ومعه المنطق الضبابي. ومع ذلك ما زال بعض مقلدة الفقهاء والمتكلمين ثابتين في المنطقيات على أسطورة (المعلم الأول) اليوناني، ويعتبرونه نموذج العقلانية!

في ما يلي، نص مناقشة الباحث طارق هنيش:

إن ما قرَّره القائل في النص من أنّ المنطق الأرسطي قد أُبطل لصعوبته على الغبي، ولعدم نفعه للذكي، هو من نمط الاحتجاج بما لا يصلح عِلّةً ولا دليلاً ولا شبهةً في ميزان النظر التحققي، إذ إن صعوبة الشيء لا توجب فساده، كما أن سهولته لا تقتضي صحته. فالعقل لا يُوزن بعسر العبارة ولا بطول الطريق، بل بامتلاك معايير التمييز بين ما يجب وما يمتنع وما يجوز، بمقتضى الاستدلال البرهاني الذي هو عمدة النظر وصميم الاعتبار. بل إن هذا الضرب من الاحتجاج مبنيٌّ على خلط جَسيم بين ما يُدعى “إفهام الخطاب” وما يُنعت بـ”تحقيق مناط البرهان”، فإن الأول مناطه التيسير، والثاني مناطه الإلزام العقلي، وشتان بين مناطين، أحدهما يتوجه إلى وجدان المخاطب، والآخر يتجه إلى جوهر المعقول، ولا يصح نقل شروط أحدهما إلى الآخر إلا بسلوك ضرب من القياس المغلوط الخارج عن قانون النسبة المنطقية.

ثم إن إيراد الرواقيين والرياضيين والمناهج الحديثة كشواهد على “نقض المنطق الأرسطي” هو نوع من الاستدلال بالناسخ دون تمييز بين الناسخ والشارح والمكمِّل والموسّع، بل هو نوع من التباس بين الإحالة التاريخية والتجاوز المفهومي، والفرق بينهما كالفرق بين الزائل بزوال شرطه، والمندمج بتحقق علته. فالمنطق الرياضي، بمنطوقه الرمزي، لا يُبطل القياس الأرسطي، بل يرقّيه من العبارة الطبيعية إلى العبارة المعيارية الصورية، وغاية ما فعله هو تحويل المقولات إلى رموز، والمحمولات إلى معاملات، لتسهيل البرهنة لا لنقض الجوهر. أما المنطق الاستقرائي، فليس من قبيل النقض، بل من قبيل الاستزادة من جهة جهة الجزئيات وتكثير مظان الاحتمال، ولا يُلغي به ذلك قضايا الضرورة. ومن أَعجب ما في هذا النص: نسبة التخلي عن المنطق الأرسطي إلى “الذكاء”، وكأن الذكاء معيار معرفي مستقل عن آليات التحقق، وكأنّ للذكاء حكمًا ذاتيًّا يُغني عن القياس والبرهان، وهذا من جنس ما يسميه الأصوليون التحكُّم من غير برهان، وهو من شعب الظن المطلق الذي لا يُعتبر في مقام الإلزام. فالذكاء، إن لم يُضبط بآلة منطقية تمنع غلبة الإيهام، وتُفرّق بين الضروري والجدلي والخطابي، فإن مآله إلى التوهم العقلي، والانجراف مع شبهات الطبع، وهذا مما نَبَّه عليه ابن تيمية نفسه في معرض ردوده على تمويهات الفلاسفة، إذ أقر أن من الذكاء ما يُغني صاحبه عن تقليد، ولكنه لا يُغنيه عن ميزان البرهان.

ثم إنا إن سلمنا — تسليمًا جدليًّا — أن المنطق الأرسطي ليس مطلقًا، ولا كاملًا، فإن هذا لا يستلزم طرحه كلية، بل يستلزم تنقيحه وتوسيع أدواته، كما فعله المتكلمون حين طوّعوه لخدمة علم الكلام، وأدخلوا عليه التحسينات، كتمييزهم بين المعاني الخفية والقضايا الضرورية، واشتراطهم في البرهان انقطاع الاحتمال، وتمييزهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي، وكل ذلك كان تحت مظلة ما سماه الغزالي “القسطاس المستقيم”، أي القسطاس الذي يستوفي شرائط الاستنباط دون أن يستغني عن خطاب الشرع ولا يُلغيه. وأخيرًا، فإن وصف المعلم الأول — أرسطو — بأنه “أسطورة”، وتثبيت ذلك على أنه أساس التقليد المنطقي، هو ضرب من المغالطة التأريخية الشعاراتية، فإن الحقيقة أن “أرسطو” ليس شخصًا بقدر ما هو رمز لبنية معرفية تتأسس على ضبط الحد، وتمييز القضية، وتسويغ النتيجة، وتحرير المصطلح، وهي بنية لا يصح تجاوزها إلا ببنية تضاهيها في الصرامة، وتزيد عنها في الاتساق، لا بشعارات عن “الفطرة” و”التداول” و”الذكاء”، وهي ألفاظ لا وزن لها في مقام البرهنة ما لم تُصب في قالب تحققي يثبت به العلم، ويُبطل به الوهم، ويُدرأ به الاحتمال.

فالسيرافي يفتتح الاعتراض المنهجي على منطق أرسطو لا برفض أصوله، بل بنقد عالميته المُدعاة، حيث رأى أن المنطق الأرسطي، بقدر ما هو محاولة لضبط المعقولات، فهو منتَجٌ لغوي يوناني، انبنى على معطيات لغة مخصوصة لا تنطبق تمام الانطباق على العربية ولا على نظامها الدلالي. لكنه لم يُسقط بذلك قيمة المنطق في ذاته، بل دعا إلى ضرورة إعادة صياغة المنطق بما يتناسب مع خصائص البيان العربي، وهو ما يمكن أن ننعته بـ“المنطق البياني التداولي” لا “المنطق الفطري العفوي”. فالسيرافي لا يُسقِط الحدّ، بل يعيد بناءه في ضوء البيان، ولا يُنكر التناقض، بل يعيد تأطيره في ضوء أحكام اللغة وسياقها، فهو يحاكم المنطق لا إلى الفطرة، بل إلى اللسان والبيان، وهو مقام وسط بين الإنكار الشعاراتي، والتقليد الصنمي. والغزالي لم يردّ المنطق الأرسطي، بل صنّف فيه “معيار العلم” و”محك النظر”، وافتتح كتابه الشهير “المستصفى” بمقدمات منطقية خالصة، لم يُدخل فيها لفظ الشرع ولا أسماء الصحابة ولا أئمة الحديث، بل جعل المنطق شرطًا في صحة النظر والفقه. ولكن الغزالي، على خلاف مشائيي الإسلام، لم يُقدِّس المنطق الأرسطي، بل أخضعه لما سماه “التحقيق التهذيبي”، حيث حذف ما لا طائل تحته من مقولات الأعيان، وأبقى على أدوات البرهان والاستنباط، وتكلم على الحدّ والتصور والتصديق بمنهج يزاوج بين البرهان والتقريب، ويخاطب الفطرة دون أن يتوسل بها حجة مستقلة. فهو في الحقيقة أدخل المنطق الأرسطي في جهاز أصول الفقه، لا بوصفه نصًّا مقدسًا، بل بوصفه أداة قابلة للتهذيب والتقييد الشرعي، وهذا هو الفرق الجوهري بين الغزالي ومقلّدي أرسطو من جهة، وبين الغزالي ومنكري المنطق من جهة أخرى. والرازي بلغ الذروة في إدماج المنطق الصوري ضمن النسق الكلامي دون تفريط في شروط البيان ولا تغليب لحدود البرهان على مقامات التنزيل، فوسّع مفهوم البرهان ليشمل: البرهان العقلي الضروري، الذي يأخذ من المنطق الأرسطي أشكاله الكبرى، والبرهان الجدلي، الذي يتوسل بالمشهور والمُسلَّم به من الخصم، والبرهان الخطابي، الذي يُراعى فيه حال السامع وقابليته، ثم “البرهان الجدلي البياني” الذي هو من مبتكرات الرازي، وبه أدخل المعنى التداولي تحت حاكميّة المنطق لا خارجه. فالرازي لم يسقط المنطق الأرسطي، بل حوّله إلى طبقات ومستويات، وراعى فيه اختلاف درجات الخطاب، فجعله آلة متعددة الأوجه، لا صنمًا واحد الصورة. وهكذا صار المنطق عنده بنية مفتوحة، تحتكم إلى العقل لا إلى النقل، وتخضع لمقاصد الخطاب لا لصرامة التجريد فقط.

ثم هل كان رفض الشاطبي للمنطق الأرسطي مطلقًا؟ إن الاستشهاد بالشاطبي — كما في النص موضع التعليق — لا يُسوّغ الإنكار المطلق للمنطق، لأن الشاطبي لم يكن منكِرًا للمنطق من حيث هو آلة عقلية، بل من حيث هو نسق فلسفي يوناني مباين لمقاصد الشريعة، ولِما كان يراه من إفراط في التجريد يُخرج الفقيه عن علل الشريعة وقواعدها العملية. فرفضه، من وجهة نظر محققة، هو رفض للتماهي مع الصورية لا للانضباط المنهجي، وشتّان بين الأمرين. بل إن شاطبيته نفسها تقوم على مقدمات استدلالية مركبة، تشتغل بمنطق المقاصد، والتعليل، والسبر والتقسيم، وهي أصول لا يمكن تصورها خارج منطق منهجي، وإن لم يُعترف به منطقًا أرسطيًا صريحًا. فإذا تلخّص المقام، تبين لنا أن الموقف الصحيح من منطق أرسطو ليس في إنكاره مطلقًا بوصفه “أسطورة” — كما ورد في النص المعترض عليه — ولا في قبوله بوصفه منتهى العقل، بل في تفكيكه، وتهذيبه، وإعادة صوغه بما يوافق الخصائص البيانية للغة العربية، والشروط المقاصدية للخطاب الإسلامي، والمعايير البرهانية للفكر العقلي. وهكذا كان المتكلمون الكبار: لم يغلقوا باب العقل باسم التداول، ولم يفتحوه على مصراعيه باسم المعلم الأول، بل وضعوا لكل مقام آليته، ولكل غاية وسيلتها، وهذّبوا المنطق حتى صار من خدام الوحي لا من خصومه.

رابط صفحة الكاتب على فيسبوك، مصدر المادة، مع الإشارة إلى أن عنوان المادة من اختيار الموقع:

https://web.facebook.com/tarik.hnich.3