إشراقة في الذاكرة مع مستشار جلالة الملك، أندري أزولاي

محمد خياري

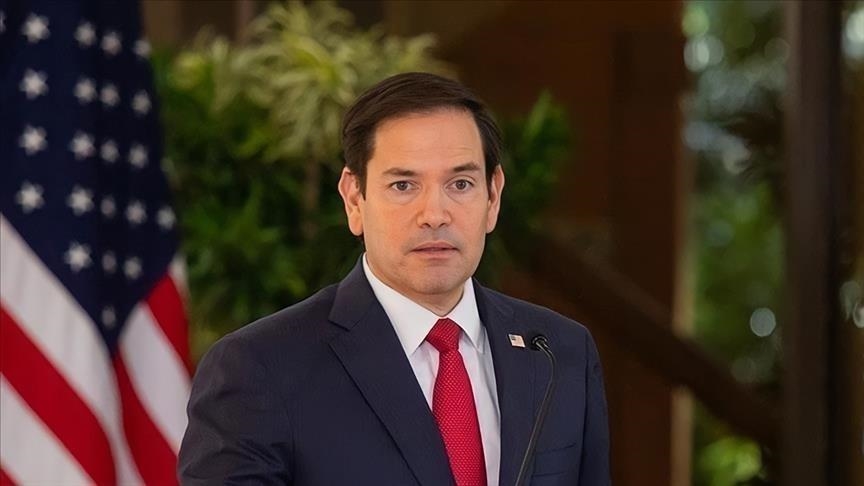

حينما وقعت عيناي على وجه السيد أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رحاب جامعة محمد الخامس بالرباط، أثناء مناقشة أطروحة دكتوراه حول “رؤية ملك المغرب للحوار بين الحضارات والتعايش بين الأديان”، شعرتُ أنني لا أنظر إلى مجرد رجلِ دولة، بل إلى صفحةٍ ناطقة من صفحات التاريخ، ومرآةٍ تجلي مسار أمةٍ بأكملها. كان وجهه يحمل سمات الحكمة، وابتسامته تفيض بالسكينة، وصوته يتردد بيقينِ مَن شهد رحلة المغرب الطويلة بين العتمة والنور، والانغلاق والانفتاح، والصراع والتعايش.

أعادني ذلك المشهد إلى تسعينيات القرن الماضي، حين كنتُ طالبًا في سلك الدراسات العليا؛ يومها عهد إليّ الأستاذ عبد اللطيف أكنوش بإعداد بحثٍ موجز حول “صورة الملك الحسن الثاني في الصحافة الأجنبية”. كانت تلك الحقبة بواكير انفتاح المغرب على الشبكة العنكبوتية، فكنت أرتاد “مقاهي الإنترنت” (Cybers)، أنقب في المواقع الأولى التي أتاحتها التكنولوجيا، مستنيرًا بما تقدمه من مصادر لأستخلص صورة المغرب كما يراه الآخر.

استنتجتُ حينها أن صورة الملك الحسن الثاني -طيب الله ثراه- مرت بمرحلتين متمايزتين: الأولى ما قبل نهاية الثمانينات، حيث كان يُنظر إليه في كثير من المنابر الغربية بصفته ملكًا صارمًا يمسك بزمام السلطة بقبضة حديدية. والثانية ما بعد نهاية الثمانينات، حيث بدأت تلك الصورة تتبدل جذريًا، ليظهر الحسن الثاني كملكٍ حكيم ومصلح، يسعى لإلحاق المغرب بركب الحداثة والديمقراطية، ولكن ضمن “الخصوصية المغربية” التي لا تقبل الذوبان في نماذج الآخرين.

وفي قلب هذا التحول السيميائي والسياسي، برز اسم “أندري أزولاي”. لقد كان تعيينه إلى جانب جلالة الملك نقطة تحولٍ فارقة؛ إذ عمل على إعادة صياغة الهوية البصرية والسياسية للمغرب في المحافل الدولية، موازنًا ببراعة بين الأصالة والانفتاح. كان أزولاي “الجسر الحضاري” الذي يشرح للعالم أن المغرب ليس مجرد جغرافيا في شمال إفريقيا، بل هو حضارة ممتدة، وذاكرة عريقة، ورسالة إنسانية شاملة.

لم تكن تلك اللحظة هي اللقاء الوحيد؛ فقد شاءت الأقدار أن ألتقي المستشار مرة أخرى في مدينة “الصويرة”، خلال منتدى شباب السلم الذي انعقد عقب الأحداث الإرهابية الأليمة التي شهدها المغرب مطلع الألفية. كان المنتدى ردًا حضاريًا حازمًا على العنف؛ حيث اجتمع مئات الشباب ليعلنوا أن هذا الوطن لا ينكسر أمام الكراهية.

وقد شاركتُ حينها مع “جمعية الأوراش الاجتماعية المغربية” في تأطير ورشات حول التطوع والبيئة، تحت إشراف الأستاذ عبد الرزاق رزيق -رحمه الله-، الذي كان يؤمن بأن التربية على المواطنة وحماية البيئة هما خط الدفاع الأول ضد التطرف. كان المنتدى لوحة بديعة من التنوع، وكان أندري أزولاي حاضرًا بذات الحماس والإيمان، يرتفع صوته كنشيدٍ يفيض نورًا وأملًا.

وفي الأمس، وأثناء حضوره لمناقشة أطروحة الدكتوراه، قدم السيد أزولاي شهادةً للتاريخ، مؤكدًا أن المغرب قد بلغ “القمة الحضارية”، وأصبح نموذجًا يُحتذى في قدرته على تحويل الجراح إلى قوة، والآلام إلى أمل. بدا المغرب في كلماته كجوهرةٍ متلألئة ينهل منها كل باحث عن جوهر الإنسانية.

لم يكن أندري أزولاي في مساره هذا مجرد مستشارٍ سياسي، بل كان امتدادًا لمدرسة عريقة من الشخصيات اليهودية المغربية التي نقشت أسماءها في تاريخ الدولة العلوية الشريفة. فقد سار على خطى “يوسف معيمران” في عهد المولى إسماعيل، و”صامويل سومبال” مستشار السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والدبلوماسي “مايير مقنين”. هؤلاء جميعًا كانوا برهانًا ساطعًا على أن المغرب وطنٌ يحتضن أبناءه باختلاف مشاربهم، محولًا التنوع إلى وحدة، والاختلاف إلى ثراء روحي وثقافي.

وأنا أتأمل وجه أندري أزولاي اليوم، أدركت أنني لا أنظر إلى فرد، بل إلى “ذاكرة حية” تمشي على قدمين، شهادةً باقية بأن المغرب سيظل دومًا بلدًا للتعايش، ومنارةً للانفتاح، ورسالة حب لا تنتهي للعالم أجمع.