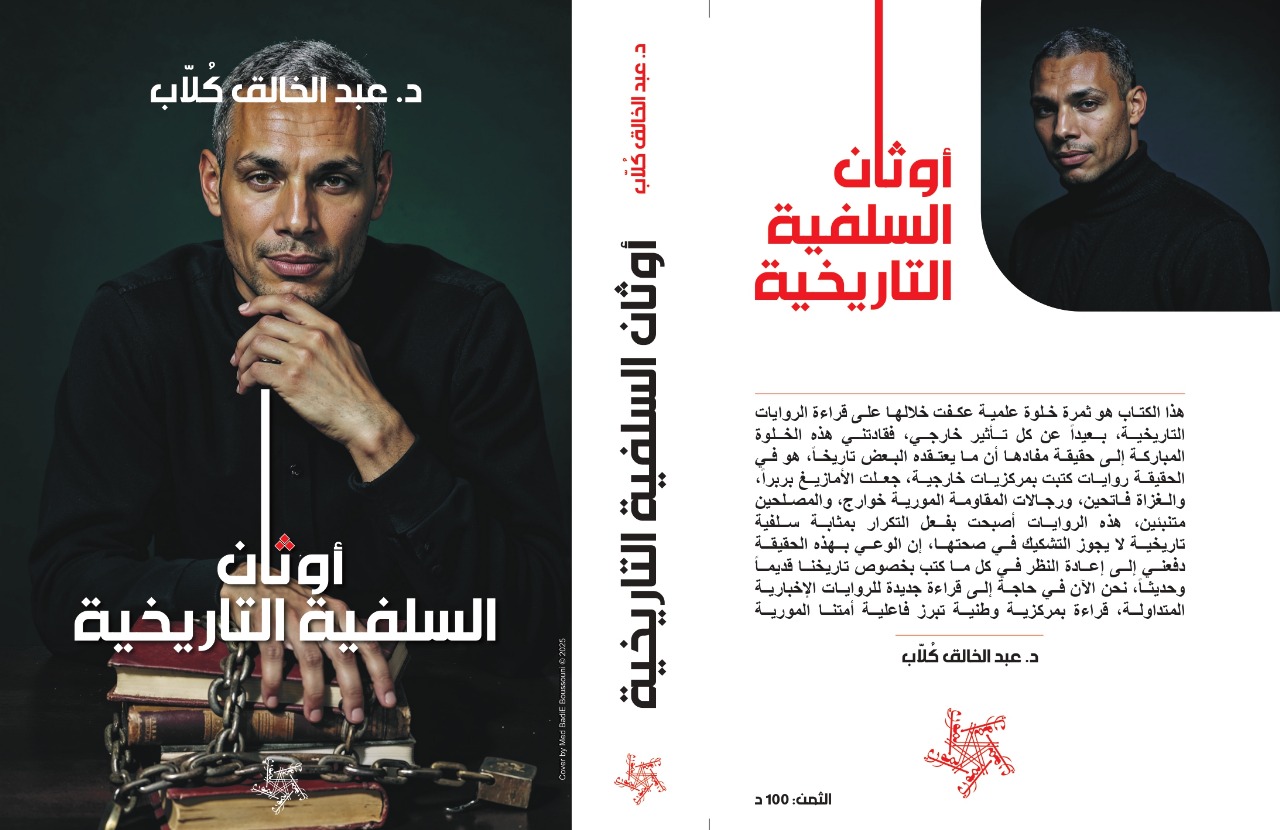

نقد كتاب “أوثان السلفية التاريخية” لعبد الخالق كلاب (10) “قرآن” بورغواطة.. التاريخ وهوامشه

محمد زاوي

يصطنع الدكتور عبد الخالق كلاب نقدا لما يسميه “سلفية تاريخية” دون أن ينتبه إلى “السلفية التاريخية” التي يقترفها منهجيا. يطيل الحديث عن “قرآن” بورغواطة، وكأنه اكتشف كنزا ثمينا على المغاربة أن يعرفوه.. يتمرد بـ”تاريخ هامشي”، يمارس “النقد” بطريقة “سلفية” على منوال آخر، هو منوال “التأريخ بالهامش”. يقدم هذا النوع من “التأريخ” كمنهج جديد غير سلفي وغير مسبوق، فيما هو منهج “سلفي” على طريقة “الحوليات التفكيكية” كما اشتهرت عند بعض رموزها الغربيين.. ليست سلفية في ما تريده سلطة مركزية، لكنها سلفية أخرى في ما تريده سلط تتشكل على هامش السلطة مخالفة لسرديتها، تلك التي تتحقق بها المصلحة والمعاش.

عندما يستدعي د. كلاب “قرآن” بورغواطة فإنه بذلك يستعيد هامشا فقط، ومعنى الهامش هنا هو الثانوي، أي ما لا يحدث في التاريخ إلا كحدث تاريخي ثانوي، لا يُفسَّر به التاريخ العام، ولا يشكل عنصرا من عناصر الحركة الجوهرية والرئيسية للتاريخ.. كما يعني الهامش في التاريخ البوادر الأولى لتشكل التاريخ الرئيسي، أو ذلك الطريق الانتقالي المتسم بالتذبذ واللااستقرار..

هناك مسافة تاريخية بين الدولة وما قبلها، الأساسي في التاريخ هو تاريخ الدولة، وما قبلها إما محاولات هامشية وأولية، وإما واقع أنثروبولوجي ما قبتاريخي.. والسؤال هنا: ما الدافع إلى استدعاء واقع ما قبل الدولة في واقع الدولة؟! أ يصح تاريخيا محاكمة التاريخ بما قبله؟! أ تستدعي التقدمية في التاريخ الرجوع إلى الوراء؟! أ هي محاولة للتأريخ أم محاولة لاصطناع “أدلوجة” تحت قناع التاريخ؟! ولماذا كل هذا الحرص على إعادة إنتاج “إمارة خارجة عن الإجماع التاريخي” في زمن يطلب هذا الإجماع’؟! ولماذا يراد اصطناع نوع من التناقض بين تاريخ ثانوي وتاريخ رئيسي.. بين تاريخ بورغواطة وتاريخ المغرب؟!

ننبه د. كلاب تنبيها علميا إلى أن “السلفية التاريخية” لا تتجلى في “سردية التاريخ الأساسي للدولة المغربية”، وإنما في الرجوع إلى ماضٍ ثانوي وجعلِه رئيسيا، وفي إدخال الأنثروبولوجيا غمار التاريخ، والإمارة المنحسرة زمن الدولة الممتدة، والإيديولوجيا الانتقالية مجال الإيديولوجيا العامة والمجمَع عليها.. والحديث هنا عن القرآن الذي تعارف عليه المسلمون المغاربة، ويعرفون مصدره من جهتين: من جهة مصدره الجغرافي وهو المشرق، ومن جهة مصدره الروحاني وهو الوحي المُنزَّل.

وهذا نقاش آخر، بعضه نقاش في التاريخ، وبعضه نقاش في الوجدان.. فأما تاريخيا فإن المغاربة قد انتظموا بحكم القرآن كما نعرفه اليوم دهرا مديدا، وما زالوا يتأولون فيها ويستنبطون منه حسب تغير الأحوال والأزمان.. ولا صلة لهم في كل هذا بـ”قرآن” بورغواطة، مهما كان “عظيما ومبدعا” كما يصفه بعض الباحثين.. النقاش هنا ليس نقاش “عظمة وإبداع”، فكل ما ينتجه الإنسان عظيم؛ بل هو نقاش تاريخ يطوي بعضها بعض، فإذا استقر تاريخ وساد وانتشر وعُمّم، لم تعد العودة إلى “التاريخ الثانوي” عودة تاريخية، بل أصبحت خارج التاريخ.

وبخصوص الوجدان، فقد استقر لدى المغاربة على قرآن يقرؤونه بورش عن نافع، وهم في حرفه وشكله ورسمه يختلفون ويتفقون مع المشارقة، دون أن يصل بهم الاختلاف إلى تحريف أو تبديل.. وإن لهذا الارتباط الوجداني معنى لا ينبغي إغفاله، وهذه عناصره: استقرارٌ في الأمن الروحي، وانسلاكٌ في إيديلوجية/ عقيدة الدولة، وارتباطٌ بالحاضنة العربية والإسلامية، وثباتٌ في التقدم على فترات وحسب مراحل ودون إرباك لنفوس الناس.

إذن، يجب أن تنتبه العودة إلى ما يسمى “قرآن” بورغواطة إلى ثلاثة عيوب فيها: عيب في المنهج يجعلها تأتي نوعا من “السلفية” من حيث هي تسعى إلى نقد أخرى، وعيب في التاريخ يجعلها تستدعي الثانوي البائد تربك به الرئيسي المستمر والمستقر، وعيب في الوجدان يجعلها لا تنتبه إلى أهمية الوجدان الجامع وضرورة حفظه في زمن يطلب اجتماع الكلمة واطمئنان النفوس.