مناظرة فوكو وتشومسكي: الفلسفة تتكلّم دون صراخ

المحرر: توصلت منصة “دين بريس” بمقالة حررها الكاتب المغربي عبد الحميد أبوزرة، في سياق التفاعل غير المباشر مع مناظرة جرت مؤخرا في الساحة المغربية بين الأستاذ أحمد عصيد والأستاذ محمد طلال لحلو، وهي المناظرة التي نشرنا أمس مقالة حولها. في ما يلي، نص مقالة الأستاذ عبد الحميد أبوزرة.

***********************************

عبد الحميد أبوزرة

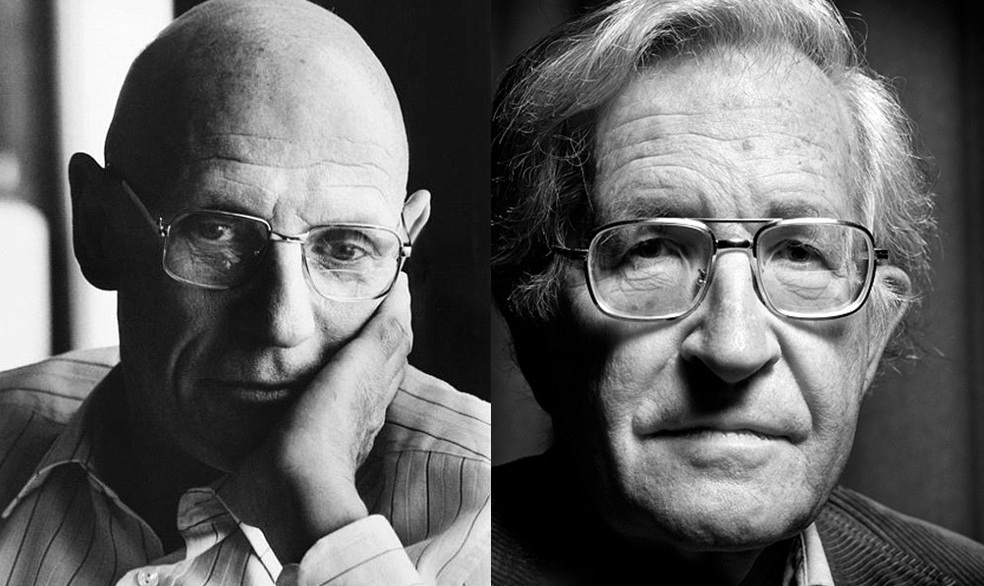

قبل 54 سنة، وبالضبط سنة 1971، استضافت جامعة دلفت بهولندا إحدى أشهر المناظرات الفلسفية في القرن العشرين، والتي دارت بين المفكر واللغوي الأمريكي نعوم تشومسكي، والفيلسوف الفرنسي ما بعد الحداثي ميشيل فوكو.

كان موضوع المناظرة هو: “هل توجد طبيعة بشرية ثابتة؟ وما علاقتها بالعدالة والسلطة؟”

تشومسكي يرى أن هناك طبيعة بشرية فطرية عقلانية، تُشكّل أساسًا للغة والمعرفة والأخلاق. أما فوكو، فيرى أن الإنسان ليس كائنًا ذا جوهر ثابت، بل هو نتاج للسلطة والتاريخ والخطاب؛ ولا وجود لطبيعة بشرية “خارج التاريخ”.

لم يكن أحد المناظرَين يسعى لإقناع الآخر أو لإقناع الجمهور بأنه على حق والآخر على باطل؛ لأن هذا الوهم قد سقط منذ قرون، بعد أن أدرك الفلاسفة أن الفكر لا يُنتج حقائق مطلقة، بل يُنتج تصوّرات قابلة للنقاش والتفنيد. فكل فكرة، حتى تكون علمية، يجب أن تكون قابلة للبرهنة والتكذيب، كما قال الفيلسوف كارل بوبر.

لقد كانت المناظرة بين فوكو وتشومسكي تجسيدًا حيًّا لصراع رؤيتين للعالم:

هل الإنسان كائن له جوهر ثابت؟ أم أنه مجرد بناء اجتماعي وتاريخي؟

هل العدالة قيم كونية؟ أم اختراع تاريخي يخدم السلطة؟

هل المعرفة تنير؟ أم أنها وسيلة للهيمنة؟

روعة هذه المناظرة أنها أظهرت كيف يمكن للفلسفة أن تتصارع بدون صراخ، وبأسلوب هادئ وعميق. لم تكن معركة لإثبات الذات، بل تجربة نادرة لاحترام الاختلاف الجذري.

لغة الجسد ولغة المناظرة:

المناظرة لم تكن فقط مواجهة بين عقلين، بل كانت أيضًا مواجهة بين جسدين ناطقين.

فوكو جلس بهدوء، يُحرّك يديه بدقة كجراح يُشرّح الأفكار، بنظرات حذرة وتحليلية، كأنّه يُفكّك حتى نَفَس خصمه. أما تشومسكي، فجلس باعتداد أكاديمي، يُحرّك يديه لتوضيح حججه، ويُوجّه نظره للجمهور، كمن يلقي درسًا في المنطق.

لغة الجسد في هذه المناظرة كانت امتدادًا لفلسفة كل واحد منهما:

فوكو: تفكيكي، مرتاب، متشكّك في السلطة والمعرفة.

تشومسكي: عقلاني، بنيوي، يثق بوجود حقيقة عقلية يمكن الوصول إليها.

أما لغة المناظرة نفسها، فقد كانت إنجليزية فصيحة، خالية من المجاملة أو الاستعراض. كل كلمة مدروسة، كل عبارة محسوبة، كأن الحوار نفسه تجربة مختبرية في حدود الفهم البشري.

من الوهم إلى الأسطورة

العقائد والأساطير وحدها هي التي تدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، وتُنتج عالمًا مُقسّمًا بين “نحن الصواب” و”الآخر الخطأ”. وحين يدخل العلم نفسه هذه المنطقة، يتحوّل إلى أيديولوجيا فاشية، لا تقبل الاختلاف ولا النقد، وتجرّم التفكير الخارج عن “الحقيقة الرسمية”.

حين همس غاليليو أمام محكمة التفتيش بجملته الشهيرة: “ومع ذلك فهي تدور…”

كنّا، في عالمنا الإسلامي، نعتقد أننا نملك كل الحقائق، ونحمل مفاتيح الحضارة.

واليوم، بعد أكثر من 500 سنة على وفاة غاليليو، ما زال كثيرون بيننا يؤمنون بأننا نملك حلول البشرية جمعاء، رغم أن بعض دول المنطقة أوطاننا تُنتج أسوأ أنواع السلطوية، وأفظع مشاهد الدمار. والمفارقة أن هذا الدمار لا يأتي من أعداء الفكرة، بل من الذين يرفعون شعار الدين أو الحداثة.