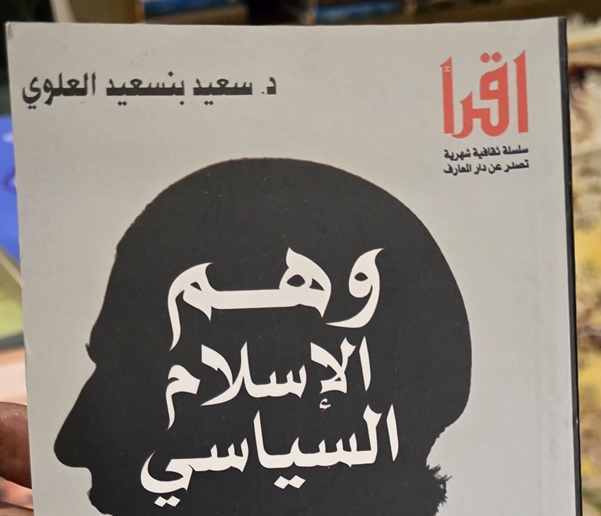

قراءة في كتاب “وهم الإسلام السياسي” للمفكر المغربي سعيد بنسعيد العلوي

محمد ايعزة

تنبع أهمية الكتاب الذي ألفه للمفكر المغربي سعيد بنسعيد العلوي، من كونه كاشفاً زيف طال الترويج له والعمل على غرسه في الأذهان والعقول طيلة عقود، ويأتي الكتاب في صورة بحث مكثف يقدم تعريفاً وافياً بماهية «الإسلام السياسي» ويرسم ملامحه الأساسية، ويعد أحدث إنجازات العميد السابق لكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط. (الكتاب من إصدارات دار المعارف المصرية ” 2024 ضمن سلسلة إقرأ)

يرصد الكتاب بدقة طبيعة العلاقة بين تصورات الإسلام السياسي من واقع استقراء وتتبع دقيق لأدبيات وكتابات وتنظيرات هذا التيار، وما يسمى في نظرهم أيضاً أو ما يطلقون عليه الدولة الحديثة ذات المرجعية الإسلامية، وإذ كان بحث هذه العلاقة جرى في شكل إجابة عن سؤال: ما العلاقة بين المفهومين أو التصورين؟ فإن محتوى الإجابة كان أن لا علاقة بين الإسلام السياسي والدولة الحديثة ذات المرجعية الإسلامية.

يقع كتاب «وهم الإسلام السياسي» في فصلين، الأول يتضمن تعريف الإسلام السياسي ورسم ملامحه الأساسية التي «تحده وتعين معناه»، ووفقاً للمؤلف يتعلق الكتاب بـ«مقاربة يصح نعتها بتحليل لخطاب الإسلام السياسي وإرجاعه إلى مكوناته وثوابته والكشف عن الآليات التي يعمل ذلك الخطاب بموجبها، ومسلكه المتبع في قراءة وتحليل هذا الخطاب، يستوجب التنبيه إلى أمرين اثنين هما: «التحديد الدقيق للمتن الذى يشكل مادة اشتغالنا في هذه المحاولة، والأمر الثاني هو الإبانة عن المنهج أو السبيل الذى سلكنا في قراءة ذلك المتن»، وفقاً للمؤلف.

ولما كان غرض المؤلف الانطلاق من بدايات تعريفية منهجية متحصنة من أية أيديولوجيا تمجيدية أو قدحية، فإنه توخى لهذا التعريف منهجاً مميزاً تمثل في تعيين الخطوط العامة التي تسطر مجمل الدائرة التعريفية لهذا المفهوم، ومن هذا المنظور المزدوج، كان خوضه في عدة محاور تمثل مداخل أساسية في هذا التعريف، وأبرزها في تعيين العلاقة بين الإسلام السياسي والدولة الحديثة ذات المرجعية الإسلامية، وإذ كان بحث هذه العلاقة جرى في شكل إجابة عن سؤال: ما العلاقة بين المفهومين؟، فإن محتوى الإجابة توصل إلى أنه لا علاقة بين الإسلام السياسي والدولة الحديثة ذات المرجعية الإسلامية.

وتبعاً لهذا التعيين الأول لأول معانى تعريف مفهوم الإسلام السياسي، انطلاقاً من مقارنته بمفهوم الدولة الحديثة ذات المرجعية الإسلامية، كان المرتكز الثاني، في متابعة هذا التعريف، هو خطاب الإسلام السياسي ذاته، وذلك انطلاقاً من منظور موجب في التعريف يبحث في خطاب الإسلام السياسي عن موجهاته الأساسية، وعناصره الداخلية التي تمثل ثوابت قارة فيه، ومن هذا الجانب يقرر الباحث أن السمات الأساسية لهذا الخطاب تمثلها المعاني الكبرى لدى هذه التيارات، وأولها اعتبار الخلافة «ركن من أركان الدين»، وثانيها تقرير ضرورة إحيائها، وثالثها القول بـ«ضرورة امتلاك السلطة التنفيذية»، وبضرورة محاربة الدولة الحديثة من أجلها، ورابعها تكفير كل مخالف لهذا التفكير في إصرار على نفي الآخر، وأما الثوابت الداخلية لهذا الخطاب، طبقاً لما ورد في أدبيات هذا التيار، فتمثلها الأزواج المفاهيمية الأربعة التي يحددها المؤلف في ثنائيات متقابلة: الإسلام والجاهلية، والولاء والبراء، والحاكمية والسيادة، ودولة الخلافة ودولة الطاغوت.

وينجز المؤلف عملية تعريف الإسلام السياسي، في الفصل الأول بتلك المحاور الأربعة، ثم ينتقل في الفصل الثاني لدراسة مفهوم «دولة الخلافة»، وتفنيد محدداتها، مشيراً إلى أن الدولة الدينية المطلوبة دولة دينية نموذجها هو دولة الخلافة، كما يصبح الجهاد فريضة يختزل معناه في القتال من أجلها، وإذ يختزل المؤلف شرح هذه المفاهيم والمقولات، فإنه يمر إلى المدخل التعريفي الثالث الذى يعتمده في هذا التمهيد، والذى يقوم على بحث علاقة الإسلام السياسي بتراث الفكر السياسي الإسلامي في فروعه الثلاثة التي يمثلها «الكلام، والفقه، والأدب السلطاني، والفكر السياسي النهضوى”.

وإذا كان البحث ينتهى إلى نفي الأصالة عن هذا التيار، فمن المنظور التعريفي المراوح بين التعريف السالب والتعريف الموجب في هذا الفصل يعين ملمحاً ثالثاً للإسلام السياسي هو ملمح المعاصرة، فليس الإسلام السياسي إلا ظاهرة معاصرة، بنت زمانها المعاصر، وتجد تفسيرها فيه، وبهذا الملمح الجديد يغلق الباحث دائرة هذا التعريف المركب للإسلام السياسي بتعيينه صيغة من ظاهرة معاصرة أعم هي ظاهرة الإسلاموية، وهو من هذا المنظور أيديولوجيا نضالية كالإسلاموية عامة، تختلف عن فكرة الإيمان، يوجهها هدف أكبر هو امتلاك السلطة بأية وسيلة كانت، وهو الهدف الذى تنبنى عليه هذه الأيديولوجيا، وينتهى المؤلف إلى

إن القول عن الدولة الإسلامية على النحو الذى ترتسم به، كما ترتسم في خطاب الإسلام السياسي، أنها دولة الوهم، وأنها أبعد ما تكون عن التصور والتصديق وما تقضى به طبيعة الاجتماع البشرى وتحكم به سنن الله تعالى في خلقه.