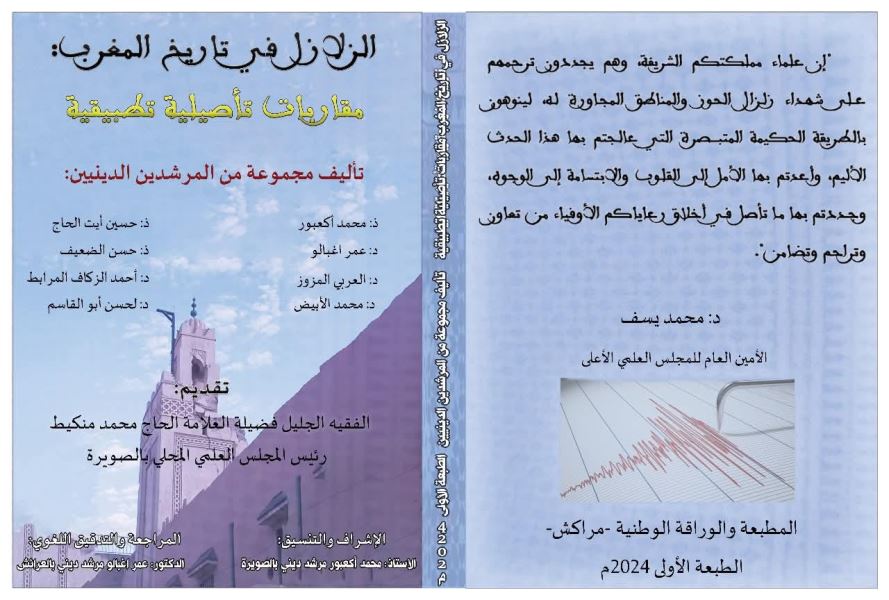

قراءة فلسفية في كتاب “الزلازل في تاريخ المغرب: مقاربات تأصيلية تطبيقية”

حمزة مولخنيف

في مطلع هذا العمل الجماعي الموسوم بـ«الزلازل في تاريخ المغرب: مقاربات تأصيلية تطبيقية»، يجد القارئ نفسه أمام تجربة فكرية ومعرفية فريدة، تتجاوز مجرد جمعٍ لمقالات عن ظاهرة طبيعية لتتحول إلى خطابٍ تأصيلي مركب يستعيد صوت العالم والمؤرخ والواعظ في مواجهة حدثٍ كونيٍّ يعيد اختبار الإنسان في ضعفه والدين في فاعليته والعقل في قدرته على الفهم والتأويل.

فالكتاب لا يقف عند وصف الزلازل بوصفها وقائع جيولوجية، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة بناء رؤية معرفية شاملة تزاوج بين العلم والإيمان، بين التاريخ واللاهوت، بين المعطى المادي والرمزي، مستندًا إلى عمق التراث المغربي الذي طالما رأى في الطبيعة تجليًا لقدَر الله ومجالًا لتدبّر السنن الكونية والعقلية.

ينتمي العمل إلى المؤسسة الدينية المغربية الرسمية، إذ أصدره نخبة من العلماء المرشدين الدينيين المنتمين إلى المجالس العلمية المحلية. وهذا المعطى المؤسسي ليس تفصيلًا ثانويًا، بل هو المفتاح الأول لفهم المشروع في سياقه؛ فالمؤلفون لا يكتبون من موقع الباحث الأكاديمي المحض، بل من موقعٍ يجمع بين وظيفة الإرشاد ووظيفة التنظير، بين الوعظ والخطاب العلمي. ومن هنا تأتي فرادته: فهو نصٌّ يحمل في طيّاته روح الوعظ ونَفَس البحث في آنٍ واحد، مما يجعل قراءته تمر عبر مستويات متداخلة من الفقه والفكر والتاريخ والثقافة.

يصدر الكتاب عن لحظةٍ مأساوية في الوجدان المغربي، هي لحظة زلزال الحوز سنة 2023، التي هزّت الذاكرة الوطنية وأيقظت سؤال العلاقة بين الإنسان وقدَر الله، وبين التفسير العلمي والقراءة الإيمانية للكوارث. ومن هذه اللحظة المتوترة انبثق العمل بوصفه إجابة جماعية متأنية من داخل المؤسسة الدينية، تحاول أن تمنح المعنى للكارثة، وأن تحوّل الألم إلى مجالٍ للتأمل والعبرة. فهو بذلك ينهض بوظيفة مزدوجة: مواساةٌ وجدانية وتأصيلٌ معرفي. وقد كتب بأسلوب جماعي يزاوج بين الصرامة الأكاديمية والروح الوطنية، في نَفَسٍ يعيد صوغ الخطاب الديني المغربي في مواجهة المحن.

منذ مقدماته الأولى، يظهر الكتاب مشبعًا بروحٍ وطنية ودينية عميقة، يستحضر فيها المؤلفون رمزية إمارة المؤمنين ووحدة الأمة والتضامن الاجتماعي، ليُقدَّم العمل بصفته إسهامًا روحيًا في مواساة ضحايا الزلزال، وتجسيدًا لقيم الرحمة والعطاء التي تشكّل جوهر الهوية المغربية.

هذا البعد الرمزي السياسي-الديني يبرز منذ البداية، إذ يُقدَّم المغرب في صورة أمة موحَّدة تواجه الكارثة بالصبر والعقل والإيمان. غير أنّ القيمة الفكرية الحقيقية للنص تكمن فيما يتلو هذا المدخل الخطابي، أي في الفصول التي تحاول أن تبني معرفةً تأصيلية عن الزلازل من خلال التاريخ والعقيدة والمقاصد والأخلاق.

يبدأ الكتاب بتصديرٍ فلسفي كتبه محمد أكعبور، منسق العمل، يُبسط فيه رؤية متوازنة تجمع بين الغيب والشهادة، بين التفسير العلمي والتأويل الإيماني، مؤكّدًا أن الكوارث ليست خروجًا عن النظام الكوني بل جزء منه، وأنها ليست عقوبات بل تذكير بحدود الإنسان أمام قدرة الله. هذا التصدير يمثّل البيان الفكري للكتاب، ويكشف عن وعي مؤلفيه بضرورة المصالحة بين العلم والدين.

ففيه يظهر بوضوح أثر النزعة الفلسفية التأملية التي تستلهم الروح الصوفية والعقل المقاصدي معًا، حيث تتحول الكارثة إلى خطاب إلهي غير منطوق يستدعي التأمل لا الخوف، والفهم لا الانفعال. هذا الوعي التأويلي يمنح العمل بعدًا فلسفيًا نادرًا في الكتابات الدينية المعاصرة، إذ يعيد الاعتبار إلى العقل المؤمن الذي يقرأ الطبيعة بوصفها نصًّا إلهيًا.

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى المحور التاريخي، من خلال دراسة الدكتور محمد الأبيض لكتاب «الاستقصا» للناصري، الذي يستعرض فيه الزلازل في تاريخ المغرب من منظور مؤرخٍ عاش تداخل الحس الديني بالتجربة التاريخية. فالناصري، كما يُقدّمه الباحث، ليس مجرد راوٍ للأحداث، بل شاهدٌ على كيفية إدراك الأسلاف للكارثة بوصفها آية من آيات الله وواقعة سياسية واجتماعية في آنٍ واحد.

اختيار هذا النص التاريخي ليس حنينًا إلى الماضي، بل رغبة في استعادة عمق الوعي المغربي الذي دمج دومًا بين الواقعة والرمز، بين الطبيعة والعبرة. وهكذا يتحول التاريخ إلى مختبرٍ لفهم الذهنية المغربية في مواجهة الكارثة، ويصبح الماضي مرآةً تُقرأ فيها ملامح الحاضر.

يستعيد الكتاب في مجمله هذا المنهج المزدوج، فلا يفصل الطبيعة عن التاريخ، ولا الحدث الكوني عن البنية العقدية، بل يسعى إلى إدراج الكارثة في سياق السنن الإلهية دون أن ينكر بعدها العلمي التجريبي. ورغم أن الباحثين في هذا العمل يُفَعِّلُون منهج التكامل بين العلم والإيمان، فإن الموازنة تميل في التطبيق إلى إعلاء التأويل العقدي على التفسير العلمي. فالمعرفة التجريبية لا تُرفض لكنها تُدرج ضمن معرفةٍ أوسع قوامها الإيمان بالقدر الإلهي.

وهنا يطلّ علينا السؤال الفلسفي القديم المتجدّد حول العلاقة بين التفسير السببي والعلة الغائية في الفكر الإسلامي: هل يكفي أن نقول إن الزلازل آيات من الله لندرك حقيقتها؟ أم أن ذلك يختزل الظاهرة في بعدٍ رمزي يغيّب شروط البحث العلمي؟ هذه الإشكالية لا يُجيب عنها الكتاب إجابة حاسمة، لكنه يقدّم نموذجًا لمحاولة التوفيق بين السببية العلمية والغاية الإلهية، في أفقٍ يطمح إلى تحقيق الانسجام لا التنافي.

وفي هذا السياق، يبرز بحث الدكتور عمر أغبالو حول معتقد الجماعة السنية في الزلازل بوصفه أحد أقوى فصول الكتاب علميًا، إذ يتناول العلاقة بين القضاء والقدر والسنن الكونية بصرامة عقدية واضحة. فهو يؤكد أن الإيمان بالقدر لا يلغي الأخذ بالأسباب، بل يفرضه، وأنّ التفسير الديني لا يُقصي التفسير العلمي بل يؤطره.

هذا التوازن في الخطاب يُعدّ من ملامح النضج في التفكير الديني المغربي المعاصر، حيث يُواجه الباحث التأويلات الخرافية والشعبية دون أن يقطع الصلة بالبنية الإيمانية. يتكامل معه بحث الأستاذ حسن الضعيف الذي يذهب في الاتجاه نفسه، مؤكدًا أن الزلزال امتحان وتمحيص لا عقوبة، وأن البلاء طريق للترقي الروحي لا وسيلة للعقاب، مبرزًا الحاجة إلى فقهٍ يوازن بين الغيب والمشاهدة.

في المحور المقاصدي، يقدّم الدكتور أحمد الزكاف المرابط دراسة أصيلة حول أثر القواعد المقاصدية في تيسير الأحكام الشرعية المتصلة بالكوارث، مستعرضًا كيفية تعامل الفقهاء مع النوازل بوصفها حالاتٍ تستدعي رفع الحرج وتحقيق المصلحة.

يبيّن الباحث أن التيسير في أوقات الكوارث ليس ترخيصًا ظرفيًا بل تجلٍّ لجوهر الشريعة في بعدها الإنساني القائم على الرحمة. وبهذا تتحول الكارثة إلى مجالٍ لاجتهاد فقهي جديد يعيد التفكير في علاقة النص بالواقع، وفي حدود تطبيق القواعد في حالات الاستثناء. هذه المقاربة تُبرز عمق الوعي الإصلاحي في الفقه المغربي، الذي ينفتح على الواقع دون أن يتخلى عن ثوابته النصية.

أما المحور الأخلاقي، فهو القلب النابض للكتاب بما يحمله من قيمٍ إنسانية ووطنية. ففي دراسة الدكتور العربي المزوز حول القيم التضامنية عند المغاربة، تتجلى صورة المجتمع الذي يحوّل الكارثة إلى مناسبةٍ لبعث روح التكافل والعطاء. لا تُقدَّم الأخلاق هنا كزينةٍ خارجية للدين، بل كجوهرٍ له، إذ يصبح التضامن فعل عبادة كما هو فعل إنساني.

وفي بحث الدكتور لحسن أبو القاسم نقرأ تحليلًا دقيقًا للسلوك الجماعي المغربي خلال زلزال الحوز، وكيف برزت المبادرات الشعبية بتلقائية تُعبّر عن وحدةٍ روحية واجتماعية نادرة. في هذه الفصول الأخلاقية، يتجلّى المغرب بوصفه مجتمعًا متشبّعًا بقيم الرحمة والإيثار، يجد في الكارثة فرصةً لتجديد ذاته على أسسٍ إنسانية ودينية متكاملة.

من حيث الأسلوب، يتميّز الكتاب بلغةٍ تجمع بين البيان الديني والرصانة الأكاديمية، حيث تتجاور الآية القرآنية مع الشاهد التاريخي والمثل الشعبي في نسيجٍ لغويٍّ غنيٍّ بالرموز. هذه السمة الأسلوبية تمنح العمل نغمة مغربية خالصة، تستعيد تقاليد الكتابة التي عرفتها مجلات كـدعوة الحق وغيرها، حيث يمتزج الوعظ بالتأمل، والروحانية بالعقلانية.

غير أنّ هذا الأسلوب المزدوج يؤدي أحيانًا إلى تفاوتٍ بين الفصول، إذ تميل بعض الدراسات إلى الوجدان الخطابي أكثر من التحليل العلمي، مما يطرح سؤال الانسجام المنهجي في العمل الجماعي. ومع ذلك فإنّ هذا التنوّع لا يُضعف الكتاب بقدر ما يكشف عن ثراء المقاربة وتعدّد زوايا النظر.

على المستوى الفلسفي، يعيد الكتاب إلى السطح مسألة الشر والابتلاء، تلك الإشكالية التي شغلت الفلاسفة والمتكلمين منذ القديم. فالزلزال هنا ليس مجرّد ظاهرة طبيعية، بل حدثٌ وجودي يضع الإنسان أمام سرّ الألم ومعنى المصير. ومع أن الباحثين يعالجون الموضوع من زاويةٍ إيمانية تسليمية، فإنهم يلمّحون إلى أفقٍ تأملي يجعل من البلاء مدرسةً للمعنى، لا مجرد عقوبة.

الكارثة في هذا المنظور تفتح أفقًا للتساؤل حول حدود العقل الإنساني في فهم الحكمة الإلهية، وحول كيفية تحوّل الألم إلى وعيٍ أخلاقي. وهذه الرؤية، وإن بقيت ضمن الأفق اللاهوتي، إلا أنها تُسهم في ترسيخ ما يمكن تسميته بـ”لاهوت الكارثة” في صيغته المغربية، أي التفكير في الحدث الطبيعي من زاويةٍ دينية تُزاوج بين التسليم والعمل، بين العبرة والإصلاح.

ولا يتوقف العمل عند حدود التأمل الفردي، بل يقدّم أيضًا قراءةً في البنية الثقافية للمجتمع المغربي. فالزلازل في هذا السياق ليست مجرد كوارث، بل لحظاتٌ تأسيسية في الذاكرة الجماعية تُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان والزمن. ومن خلال استعادة زلازليْ أگادير والحسيمة، يعيد الكتاب بناء سرديةٍ مغربية متصلة عن «الزلزال» بوصفه تجربةً مادية وروحية في آنٍ واحد، ووسيلةً لإعادة بناء الوعي الجماعي. فالذاكرة هنا ليست أرشيفًا للآلام، بل مصدرًا للهوية، لأنّ الكارثة تُذكّر الأمة بما يجمعها من قيمٍ وقدرةٍ على النهوض.

من زاوية النقد الثقافي، يمثل الكتاب محاولة لتأسيس خطابٍ ديني معرفي حديث داخل المؤسسة الدينية المغربية، خطاب يسعى إلى التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، بين المرجعية الشرعية والانفتاح على العلوم. إنه نصٌّ يؤكد أن الحداثة ليست نقيضًا للدين، بل يمكن أن تكون امتدادًا له حين يُقرأ الدين قراءةً عقلانية تأويلية.

فالباحثون في هذا الكتاب لا يدّعون تأسيس علمٍ جديد، لكنهم يضعون اللبنات الأولى لما يمكن أن يُسمى «فقه الكوارث»؛ فقهٌ يُعنى بترشيد التعامل مع الأحداث الطبيعية من منظورٍ يجمع بين العلم والشرع، بين الرحمة والعقل. هذا الفقه لا يزال في بداياته، لكنه يكشف عن وعيٍ بتحديات العصر وعن رغبةٍ في إعادة بناء الخطاب الديني على أسسٍ معرفية.

يُلاحظ كذلك أنّ الكتاب يسعى من خلال تعدّد فصوله، إلى تحقيق توازنٍ بين أربعة أعمدة متكاملة: التاريخ الذي يمنح السياق والذاكرة، والعقيدة التي تمنح التفسير والمعنى، والمقاصد التي تفتح باب الاجتهاد، والأخلاق التي تُترجم الفهم إلى سلوكٍ واقعي.

ومن خلال هذا التداخل، يتحوّل النص إلى مختبرٍ للفكر الديني المغربي في صيغته المعاصرة، حيث تتلاقى الرواية التاريخية مع الحسّ المقاصدي، والبعد الوعظي مع المنهج العلمي. هذه التركيبة المتوازنة هي ما يمنح الكتاب طابعه المميز، ويجعله وثيقةً فكرية تعبّر عن لحظةٍ تاريخية في مسار تطور الخطاب الديني الرسمي في المغرب.

غير أن قراءتنا النقدية -الوجيزة- هذه لا بد أن تشير إلى حدود المشروع كما إلى فضله. فمن جهةٍ أولى، يُحسب للكتاب أنه جمع بين تخصصاتٍ متعددة وأنتج رؤيةً تكاملية حول ظاهرة الزلازل، مسهمًا في إثراء الفكر الديني المغربي وإبراز قدرته على مواكبة الحدث الوطني بروحٍ تأملية.

ومن جهةٍ ثانية، يمكن تسجيل بعض الملاحظات المنهجية، كميل بعض الدراسات إلى الخطاب الوجداني على حساب التحليل، أو غياب إطارٍ فلسفي نظري جامع يربط بين المقاربات المختلفة ضمن رؤيةٍ معرفية موحدة. ولو تمّ مثلًا، إدراج فصل تمهيدي يُعرّف بمفهوم الكارثة في الفكر الإسلامي ويؤطّره فلسفيًا، لكان المشروع أكثر اتساقًا وأقرب إلى البناء النظري الكامل.

على الرغم من ذلك، يبقى هذا العمل علامةً فارقة في الفكر الديني المغربي المعاصر، لأنه يعيد وصل ما انقطع بين العلم والإيمان، بين التاريخ والعبرة، بين الفقه والواقع. فهو نصٌّ جماعي يتكلم بلسان الأمة في لحظة ألمٍ جماعي، ويحوّل المأساة إلى مجالٍ للتفكير في معنى الوجود.

بهذا المعنى، لا يُقرأ “الزلازل في تاريخ المغرب” بوصفه كتابًا في الزلازل فحسب، بل بوصفه مرآةً للفكر المغربي في تفاعله مع الكارثة، ومحاولةً لإعادة بناء الذات من خلال المعرفة والإيمان معًا. وفي هذا الالتقاء بين الجرح والتأمل، بين الكارثة والمعنى، تتجلّى روح المغرب الفكرية التي ظلت عبر العصور ترى في كل بلاءٍ دعوةً إلى التفكير، وفي كل زلزالٍ بدايةً جديدة لبناء الوعي.

يظهر كتاب الزلازل في تاريخ المغرب كجهد جماعي يعكس وعيًا مركبًا يجمع بين التاريخ والعقيدة والمقاصد والأخلاق، مؤسسًا قراءة تأصيلية للكارثة تتجاوز مجرد الواقعة الطبيعية إلى استنطاق المعنى الإيماني والأخلاقي والاجتماعي. وهكذا، يظل الزلزال في الوعي المغربي أكثر من حدث جيولوجي، فهو مناسبة للتأمل، ولإعادة بناء العلاقة بين الإنسان وقدره، بين العلم والدين، بين التاريخ والمعنى.