في نقد العقل المادي المجرد: الحلقة الثالثة

طارق حنيش

إذا كان الوعي بالزمان قد انطلق منهجيا مع فينومينولوجيا الروح، حيث منح هيغل الزمان مقاما مركزيا في توليد الوعي الذاتي، وفي حركة الفكرة المطلقة نحو اكتمالها، فإن ارتباط العمل بالملكية، والزمان بالمكان، يظل حقيقة تأويلية لا ينكرها إلا مكابرٌ انقطع عن مقامات الفكر العميق. وقد أعقبت يقظة هيغل هذه دراساتٌ فلسفيةٌ غاصت في بنية الزمان، من أشهرها ما فعله كيركغارد، إذ تأمله من زاوية القلق الوجودي، وجعل اللحظة الفردية لحظة أزلية، لا لأنها مطلقةٌ، بل لأنها تضيء الكلي من قلب الجزئي، وتكشف الأزلي من قلب اللحظة، كاشفا بذلك بعدا للزمان غفل عنه الإغريق أنفسهم، الذين لم يروا في الزمن إلا مسارا دوريا مغلقا.

وفي هذا السياق، يتجلى ما قاله جوارديني بحق: أن النحت الإغريقي، على ما فيه من سمو صوري، افتقر إلى “طرفة العين”، أي إلى اللمحة الزمنية الخاطفة، التي تنير الحقيقة في لحظة لا تتكرر، وكأنه لم يعرف اللحظة الكاشفة التي تتفتح فيها الجمالات من وراء الغيب. وأما المسيحية، فإنها – على ما فيها من تجسيد للصورة الإلهية – قدمت هذه الصورة في أبهى تمثلاتها بوصفها طرفة عين، لا بوصفها بناء منطقيا متدرجا، بل ومضة مفاجئة تخرق الحجب، وتخترق صلب النفس، فتوقظها من غفلتها. كما جاء في رسالة بولس: «في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير»، وهو تصويرٌ لا يفيد التمهيد العقلي ولا البرهنة التسلسلية، بل يفيد الانكشاف المباغت، كأن الحقيقة ليست تنتج عن الفكر، بل تعطى منه إمدادا، وتلقى إليه إنباء، فإذا لم يكن القلب مهيئا، لم ينتفع بطول التأمل، ولا بنصب الاستدلال.

يتأكد هذا المعنى – أعني أن النور لا يأتي تدرجا بل يباغت الروح بمحض الإشراق – حين نتأمل حال أهل الكشف، فإنهم لم يبلغوا الحقيقة عن طريق التراكم الذهني، ولا بفضل المران العقلي وحده، بل بفضل التهيئة الوجدانية، والتخلية النفسية، والاستعداد الروحي. فكأن الحقيقة ليست شيئا يحرك، بل نورٌ يستجلب بالاستعداد. وههنا، تبرز تجربة الإمام الغزالي، الذي – على سعة اطلاعه، وتبحره في العلوم العقلية والكلامية – لم يظفر باليقين الذي يطلبه العقل إلا بعد أن انخلع من جدليات النظر، وتطهر من علائق التقليد والهوى، وتوجه بكليته إلى الله، فجاءه اليقين لا كتحصيل منطقي، بل كإشراق قلبي، حتى قال في المنقذ من الضلال: «فأشرق في قلبي نورٌ…». فكأن ما عجز عنه المنطق ناله القلب في لحظة من التجلي. بل إن الغزالي – على جلالة قدره في علم الكلام – لم يسوغ لليقين أن يكون نتيجة عقلانية بحتة، بل جعله ثمرة فيض إلهي يتنزل على العبد إن كان أهلا له، وإن لم يكن، فلا تفيده كثرة الأدلة شيئا. وفي هذا قربٌ شديدٌ لما قرره بولس من طرفة العين، فـاللحظة عند الغزالي ليست وحدة زمنية، بل منزلةٌ وجوديةٌ تتفتح فيها الحقيقة دفعة واحدة، لا بالتدريج، بل بالتجلي، لا بالبرهان، بل بالبيان الإلهي.

وهذا المقام إنما يدل على أن الحقيقة العليا لا تنال بسلم العقول وحده، بل بسجود الأرواح، وخشوع القلوب، وصدق الطلب، فمن أعد قلبه، رزق اللمحة، ومن لم يهذب باطنه، بقي ولو عقله ملء الأرض محجوبا عن النور، سائغا في الظلمة. وليس بعجيب – بل هو جار على مقتضى النظر الصحيح – أن نجد كيركغارد يسير على خطى بيرغسون، إذ كل منهما قد أولى الزمان حقه من التأمل، وإن اختلفت جهات عنايتهما ومنازع استدلالهما. فكيركغارد، بوصفه فيلسوف القلق الوجودي، جعل الزمان موضعا لتجلي الفردية، ولحظة الانكشاف الباطني، لا ظرفا خارجيا للأحداث.

وأما بيرغسون، فإنه اتخذ من الزمان مفتاحا لتفكيك الأوهام العقلية، فأخرجه من سلطة الامتداد الميكانيكي، وحرره من قيود الكم، وارتقى به إلى مقام الكيف والشدة. ومع ذلك، فإن الزمان – بوصفه مدار الحرية – يأبى الانقياد لمفهوم القدرية الجبرية، فإن اقترانه بالحرية ينقض كل نسق حتمي، ويهدم كل بناء آلي يقوم على التسلسل القسري. وهو ما تنبه إليه كارل ياسبرز، إذ لاحظ – مستندا إلى تقعيدات كانط – أن العقل عاجزٌ في نفسه عن الإحاطة بجوهر الحرية، لأنه – بحسب النمط التمثلي الكانطي – لا يدرك إلا ما كان محسوس الشرط، مقيدا بالزمان والمكان، والحرية في ذاتها غير مشروطة، فوق الكيفية والمقدار، فكيف يدركها عقلٌ لم يتحرر من سلطان التمثيل؟ وههنا يظهر مقام الزمان الحقيقي، لا بوصفه تتابعا، بل بوصفه انفتاحا، إذ إن استقدام الزمان الحق، بما هو شدةٌ داخليةٌ، هو الخطوة الأولى نحو التحرر من أسر التفكير الثلاثي المقيد، أعني به تفكير الكم، والسببية الآلية، والتمثيل الحسي، وهي القيود التي رزح تحتها الفكر الغربي، فلم يبلغ مقام التحرر إلا في إشراقات عابرة، بينما نجد الفكر الإسلامي الفلسفي – في محطاته العليا – قد وسع دائرة النظر، وأدرك أن للزمان وجها باطنيا لا يقاس بالحركة، بل يشهد بالتحول المعنوي.

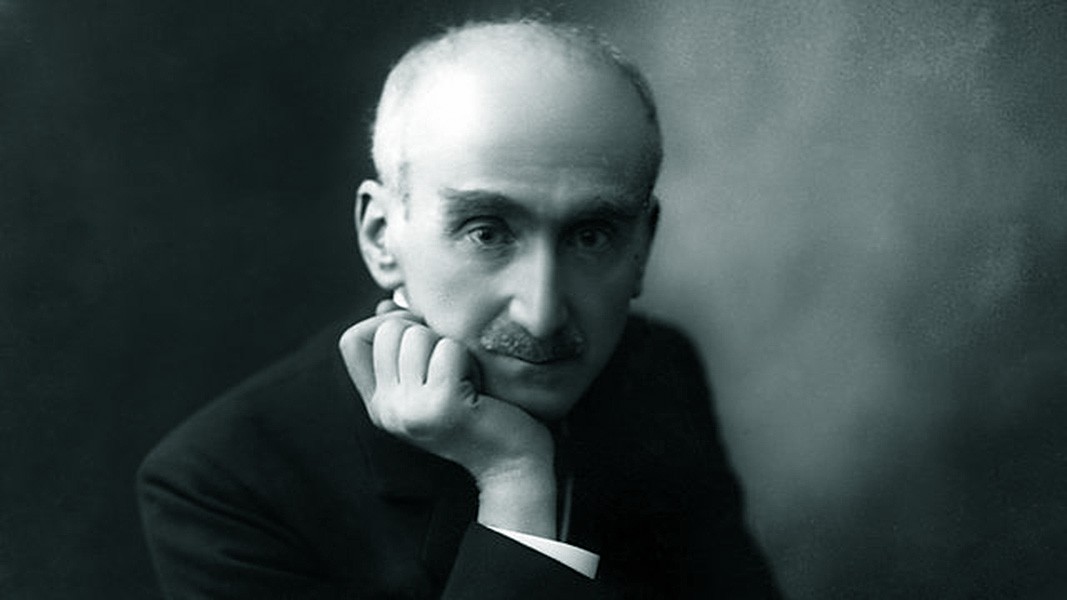

لقد كان بيرغسون من القلائل الذين نفذوا إلى هذا السر، فنبه – في كتابه “الزمان والحرية” – إلى أن كل جدل بين أنصار القدرية وخصومهم ينطوي على خلط قبلي بين ما لا يشتبه إلا على الغافل: بين المدة والامتداد، بين التتابع والتزامن، بين الكيفية والكمية. ولذلك أفرد الفصلين الأولين لتحليل الشدة والمدة، ثم أقام عليهما مفهوم الحرية في الفصل الثالث، ليبين أن الحرية لا تفهم في ضوء الزمان الهندسي، بل تفهم فقط في ضوء المدة المعيوشة، التي لا تتكرر، ولا تنقسم، ولا تقاس. وبهذا العمل الفذ، يكون بيرغسون قد أضاء جوهرية الزمان، فانتشله من ظلمات الإهمال والتهميش، ورده إلى مداره الحيوي الحق. ثم تجاوزه إلى ما هو أعمق في كتابه “التطور الخلاق”، إذ ربط بين المدة والخلق، وقرر أن الزمان في جوهره ليس مجرد سياق، بل فعل انبثاق مستمر، بل هو “عدمٌ خلاقٌ”، أي أنه لا يصدر عن موجود، بل ينتج الوجود من جهة غيابه، وهي عبارةٌ تشبه ما عبر عنه السهروردي في قوله: «الظلمة أصل النور»، إن فهمت على جهة التأويل. فبهذا، يتحرر الزمان – عند بيرغسون – من إسار المكان، لا على جهة التحرر العقلي فقط، بل على جهة الانعتاق العيني والتحقق الوجداني، ويصير الزمان إمكانا للخلق، لا وعاء له.

غير أنه – على الرغم من هذه النقلة البديعة – لم ينج من تقسيم مزدوج، إذ ظل يفصل بين الزمان الحيوي {الباطني} والزمان الجسماني {الآلي}، فبقي أسيرا – في بعض جوانبه – لثنائية لم يفلح في تجاوزها. وهنا يظهر وجه الحاجة إلى إدراك توحيدي للزمان، كما نجده عند الجنيد والغزالي، حيث الزمان ليس شيئا خارجا ولا حالا باطنا، بل تعينٌ إلهي في الوجود، وحضورٌ حق في النفس، ومجلى للتجلي، وموضعٌ للمسير نحو الأبد. ومن لم يفهم الزمان بهذا الوجه، خلط بين الحركة والانبعاث، وبين الميكانيكا والفيض، وذلك حد لا يتجاوزه إلا من ذاق، ثم فهم. لقد كان لفلسفة هنري بيرغسون أثرٌ بالغ النفوذ، امتد شعاعه إلى نواحي الفكر الجرماني، حيث وجد صداه في أصداء نيتشه وديلثي، ثم انساب في شرايين فلسفة كلاچ وكيزرلينغ، تلك التي توشحت بالصبغة الحيوية، وإن لم تخل من تحريفات في المعنى، وتشويهات في التفسير، فإن الترجمة لا تحيل دائما عن التحقيق، وقد تنقل عن بيرغسون ما لا ينطق به بيرغسون نفسه. ثم جاء مارتن هايدغر، فهب لمواجهة التصور الهيغلي، الذي يرى أن الزمان ليس إلا مفهوما مدركا، وأن الروح تتجلى فيه اضطرارا، لا اختيارا. فقلب المعادلة قلبا، وأعلن – في نفس وجودي قاطع – أن وجود الروح ذاته لا يعدو أن يكون “زمانية أصيلة”، لا ظرفا للكينونة، بل هو عين الكينونة إذا أدركت في حقيقتها. ومن ثم، فإن الزمان عند هايدغر ليس تابعا للروح، بل هي صورةٌ الزمان الأعمق، إذا تجلت في وجودها الفردي الملقى في العالم.

ليس مقامنا الآن لبسط هذا التأويل العويص، الذي وجه به هايدغر سهمه نحو الأنساق الهيغلية المتعالية، ولا مقام تفصيل صلته بـ بيرغسون، الذي كان هايدغر قد ألمح إليه غير مرة، لكن يلفت النظر – عند المحققين – تزامن أعماله مع نيكولاي هارتمان، وغابرييل مارسيل، وألفريد نورث وايتهد، أولئك الذين انكبوا على إشكالية الزمان من وجهة وجودية وميتافيزيقية محضة، وجعلوا منه لا عرضا في سلسلة الأحداث، بل شرطا لتكوين المعنى. وأما إدموند هوسرل، شيخ الفينومينولوجيا، فقد لبث طويلا يحرر تصوره للزمان في طيات الدفاتر، ولم تنشر مساهمته المفصلة في هذا الباب إلا عام 1948، في كتابه “التجربة والحكم”، حيث قرر – تقريرا دقيقا – أن تأسيس الموجود المكاني لا يصح إلا بتأسيس زماني، وكأن المكان نفسه لا يظهر إلا في الزمان، ولا يعقل من دونه، وفي هذا ضربٌ من التنظير يتقاطع مع تأويلات المتكلمين، إذ جعلوا الحدوث شرطا في إدراك الوجود الممكن، والزمان مقدمة لازمة لكل ما سواه. فكان هذا الاستقدام للزمان لحظة تحول مفصلية في سيرورة الفلسفة الحديثة، إذ ارتقى الزمان من منزلة الشرط الضمني إلى مقام المرتكز المفهومي، الذي يعاد بناء الأنساق الفلسفية عليه، لا تستكمل بدونه. فحصل بذلك زلزالٌ في البنى المذهبية، وانكشف ما كان محجوبا تحت أقنعة التمثيل المنطقي، وانهار الوهم الذي صنعته الصور المجردة الضيقة، تلك التي حجبت الوجود خلف البناء المفهومي، ونصبت العقل قاضيا على ما لم يحط به خبرا. ومع هذا التحول التأويلي الكبير، أخذت الفلسفة – في أعلى درجاتها – تتسامى إلى مقام أسمى من البرهنة الباردة، إلى مقام الانكشاف التدريجي للحقيقة، لا بما هي فكرةٌ جامدةٌ تقبع في المفاهيم، بل بما هي أفقٌ متجددٌ، يفتح أبوابه لمن يملك الجرأة على السير في دروب المجهول، ويخلي نفسه من قيود التمثل، ويفتح قلبه للمحض، لا للمفروض. فالحقيقة – في هذا السياق – ليست غاية التصور، بل بدء التجلي، وليست ثمرة الحجة، بل هبة الانكشاف، ومن لم يهذب قلبه، بقي حيران العقل، وإن بلغ من العلوم أعلاها، والله الموفق إلى ما يحب ويرضى.