في إنصاف التاريخ: دفاع عن الجابري ورد على فتحي المسكيني حول “مستقبل العقل العربي”

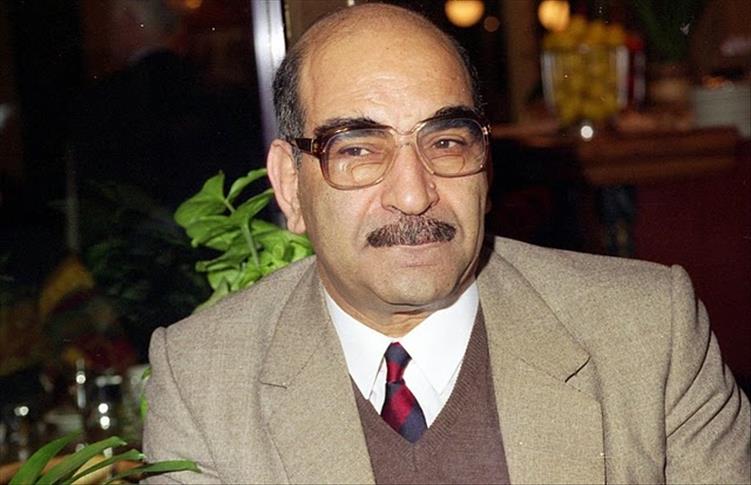

عز الدين الجباري

تمهيد

لست أبتغي من مقالتي هاته الدفاع عن شخص أو مدرسة بقدر ما أروم الدفاع عن شرط التفلسف في سياق مجروح زمنيا: جوهر التفلسف من وجهة نظري هو الاقتدار على تحويل الاهتمام المحلي إلى أفق مشترك، وليس الجنوح إلى كونية “نقية” تتجاوز التاريخ وهي لم تعتمل بمعانات رهاناته بعد. لهذا أرى أن مقال المسكيني، مع ذكائه النافذ وجرأته الفذة، وقع في مغالطة مزدوجة:

1) مغالطة تسريع التاريخ وسحبه قسرا إلى كونية متخيلة؛

2) مغالطة قراءة الجابري خارج زمنه الأداتي والسياسي والمعرفي، أي خارج لحظته الكاشفة التي اضطلعت بمهمة تأسيسية للعبور إلى الكوني لاحقا.

أولا: مغالطة تسريع التاريخ

يفترض المسكيني أن التفلسف لا يكون تفلسفا إلا إذا تحرر من “التوقيع القومي” ومن الاشتغال بالتراث، فهل الكوني معطى قبلي سابق عن التجربة في الواقع وعن خوض الصيرورة في التاريخ؟

لا تتخلق الحصيلة التاريخية إلا من قلب المحنة الخاصة ومن مضمار السؤال المحلي. فمن لم يعان محليا لا يمكنه أن يتكلم كونيا.

إن افتراض ضرورة التفلسف بلغة كونية مستعارة يسقط الزمن الواقعي لصيرورة الفكر في سياقات ما بعد الاستعمار، ويستبدله بزمن متخيل مسرع يطلب من الذهن العربي أن يقفز فوق مهمته الدنيا (تمييز خرائط عقله وتحديد مآزق هويته) كي يلتحق بجوقة كوسموبوليتية قبل استيفاء شروط الفعل والنهوض.

ثانيا: تاريخية الكوني وكونية التاريخ

ليس هناك ضرورة تقضي بأن يكون الكوني نقيضا للجزئي، بل حقيقة الشرط الكوني لا تتأتى إلا متى تم تحويل الجزئي إلى حيز معنوي قابل للتبادل الإنساني. ومن ثمة، فإن الاشتغال على “العقل العربي” بوصفه جهازا معرفيا تاريخيا – لا جوهرا إثنولوجيا – ليس خصيما لمنزع الكوني، بل أراه شرطه الأول.

لم يقل الجابري بعقل عربي كجوهر قومي، بل كان يعمل على فرز نظم إنتاج المعنى (بياني/برهاني/عرفاني) في تراث مكتوب، فحرر “الموضوع” من الأسطرة، وأعاده إلى قابلية التحليل المقارن. هكذا صاغ كونيته: من دروب محلية منتجة للفكرة البرهانية.

ثالثا: الجابري روح عصره… وهذه فضيلته

الجابري ابن سبعينيات وثمانينيات عربية خرجت لتوها من الدمار والاستعمار وتداعيات الهزائم. لقد كان المطلوب فلسفيا أمر ملح وعاجل: تعقيل سؤال النهضة، أي تحويله إلى جهاز تحليلي صلب يحيد الغوغاء الأيديولوجية ويدخل العربي إلى عمل العقل، بعدما دخل طور التكرار والاجترار.

من هنا نفهم الملاءمة التاريخية لمشروعه: لقد أعاد تأسيس خارطة العقل ونظم سبيل الولوج إليها عبر تحليل أنظمة لا ذوات، وتصنيف مناهج لا هويات. وقد كانت تلك لحظة كاشفة مكنت من الانتقال لاحقا إلى مباحث الكوني وقضاياه الأعرض. لقد مهد ولم ينه، وهذه وظيفة كل رائد في مجاله؛ فالرائد يستكشف أرضا جديدة ويفتح الطريق لمن يأتي بعده، لا ليبلغ الغاية بنفسه، بل ليجعل السير ممكنا لغيره.

رابعا: في الجهاز المفاهيمي الذي اختاره

لم يكن انتقاء الجابري للأدوات اعتباطا:

• ثنائية العقل المكون/المكون (عن لالاند) لتفكيك طبقات الفاعلية العقلية وبناها التاريخية.

• التمييز بين المحتوى الإبستمولوجي والوظيفة الإيديولوجية (بتأثير حفريات الخطاب) لفصل منتج المعرفة عن توظيفاته السلطوية.

• توسيع دائرة التحليل بمفاهيم كالـلاشعور المعرفي لالتقاط ما يشتغل في النصوص دون وعي أهلها.

• ترجيح المشروع التأويلي الرشدي والتقسيم الثلاثي (بياني/برهاني/عرفاني) بوصفه خرائط عمل لفرز أنماط الاستدلال.

عملت هذه المفاهيم كأدوات إجرائية/نقدية لأن المهمة كانت بنائية/تنويرية: عقل لم يتصالح بعد مع الحداثة لا يمكنك أن تطعمه رأسا بأنطولوجيا ظاهراتية أو هرمنيوطيقا ما بعد حداثية؛ لن يكون فعل التفلسف إذاك إلا قفزا فوق العمل الأدنى.

خامسا: “المثقف” و“الفيلسوف” ثنائية مضللة

يطلب المسكيني من الفيلسوف أن يتخلص من “دور المثقف” دفاعا عن الكوني. لكن التاريخ الفكري يظهر أن الفيلسوف كثيرا ما يضطلع بعمل تنويري محلي يفتح الطريق إلى الكوني (من فولتير إلى كانط نفسه).

أن تكون “روح العصر” لا يعني أن تتنازل عن الفلسفة؛ يعني أن تصيب بؤرة التوتر بين التاريخ والمفهوم. وهذا بالضبط ما فعله الجابري: ساهم في تعقيل السؤال المحلي حتى يصير قابلا للتعميم.

سادسا: عن “التوقيت السيئ” و“المنعرج اللاهوتي”

• القول إن ظهور مشروع الجابري جاء في “توقيت سيئ” لأن العالم تجاوز القوميات، أنكرونيزم واضح: معيار ما بعد الحرب الثانية لا يسقط على مجتمعات في طور تكون الدولة وإعادة ترميم الذات.

• واتهام العودة إلى تفسير القرآن كمنعرج لاهوتي، يغفل أن الجابري ظل وفيا لخطته: تفكيك جهاز الفهم داخل النص المؤسس ذاته. لم يكن ذلك هروبا من الإبستمولوجيا، بل توسيعا لمسرحها، وهو عمل تأسيسي لا بد من المرور عبر دهاليزه.

سابعا: الجابري كممكن تاريخي للكوني

كثير مما نعده اليوم “نقاشا كونيا” في فلسفتنا العربية ما كان ليصبح ممكنا لولا العمل الموسوعي التحليلي الذي أنجزه الجابري: لقد صاغ لغة مشتركة وخرائط مرجعية ومقاييس نظر (التقسيم الثلاثي، أفق الرشدية التأويلية، نقد التوظيف الإيديولوجي للمعرفة…) اندفع عبرها جيل كامل إلى تناول أبعد في العمق وفي حدة النظر.

إن تجاوز الجابري عمل واجب؛ وأول شرائط التجاوز الإنصاف.

خاتمة: كونية متجذرة لا كونية معلقة

إن الأفق الكوني الذي نطلبه لا يصنع في شتات أو فراغ ولا في وهم الزمن المسرع؛ إنما يتخلق من صبر تاريخي على أدواتنا، ومن تنقية العقل من شوائب تراثه بأدوات تتناسب وجراحه الغائرة، ومن تحويل المكابدة المحلية إلى لغة مفهومية وحية قابلة للمشاركة.

في هذا الأفق، يبدو لي أن اعتراض المسكيني، على قوته التنبيهية، يستعجل ثمرة لا تقطف إلا بعد نضج الشجرة. لذلك يظل الجابري، رغم كل الجدل الذي أثير حوله، مثالا على فكر عاش إكراه زمنه ولم يهرب منه، وفلسفة حملت وجدان عصرها بكل مآسيه وتطلعاته.

إن الكونية التي نرجوها لا تتكون من مجرد انتظام منطقي، وإنما من نبض إنساني يدرك أن التفلسف هو شكل من أشكال الحنين إلى الحقيقة؛ حنين لا يستعار ولا يسرع، بل يختبر في إيقاع الزمان الحي.

هناك، في المسافة المتوترة بين الذكاء والوجدان، ينصهر الفكر ليصير إنسانيا حقا.