تبادل “الهدايا” بين اليمين الفرنسي والإسلاميين في تغذية الاحتقان المجتمعي

منتصر حمادة

“صدام الجهالات”، عنوان مقالة شهيرة للراحل إدوارد سعيد، حرّرها مباشرة بعد اعتداءات نيويورك وواشنطن، وقصد بها الصدام القائم بين تيار “المحافظين الجدد” في البيت الأبيض حينها، مع الحركات الإسلامية في نسختها القتالية أو “الجهادية”.

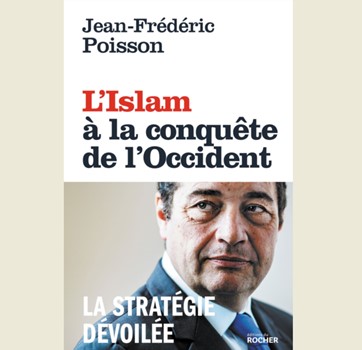

وقد اتضح لاحقاً واليوم أن الصدام لا زال مستمراً، وفي عدة مجالات ثقافية، ومنها المجال الأوروبي، وسوف نتوقف عند النموذج الفرنسي التحديد، مع الإحالة على المعضلة “الإسلاموفوبية” ومعضلة الحركات الإسلامية القتالية أو “الجهادية”، بالصيغة التي تلخصها بعض مضامين هذا الكتاب، وعنوانه التقريبي: “الغرب على إيقاع الغزو الإسلامي”، لمؤلفه الكاتب والسياسي الفرنسي جان فرانسوا بواسون، وهو رئيس “الحزب الديمقراطي المسيحي”. (جاء الكتاب في 285 صفحة).

ومشكلة هذا الصدام أن كل طرف يُغذي الطرف الآخر، والضحية الأولى والأخيرة في الجمهور المسلم هناك، والذي لا علاقة لا بالإسلاميين (إخوان، سلفية وهابية، تقليدية أو “جهادية”.. إلخ)، ولا بالأحرى بالذين يعادون الإسلام والمسلمين أو “الإسلاموفوبيين” (مع كثير تحفظ على هذا المصطلح، لاعتبارات، نتمنى التطرق إليها في مقالة لاحقاً بحول الله).

وواضح أن المرجعية “الإسلاموفوبية” تغذي أرضية هذا الكتاب، الذي يؤخذ الشيء الكثير، ولكن يُرد منه الشيء الكثير أيضاً، دون أي تقزيم من بعض مضامينه.

جاء العمل موزعاً على اثنى عشر فصلاً، كانت عناوينها كالتالي: حدثان بارزان وكثير من اللامبالاة؛ ما هي وثيقة “استراتيجية العمل الثقافي الاسلامي في الغرب”؟؛ لماذا استراتيجية ثقافية؟؛ ما الذي يطمح إليه عملياً أصحاب الوثيقة؟؛ الحوار مع الغرب؛ طائفية على إيقاع التفرقة؛ ما معنى الدفاع عن صورة الإسلام؟؛ هل الإسلام منخرط في غزو الغرب؟؛ حضارة، ثقافة، علمانية، جاليات: ما هي رسائل الإسلام للغرب؟؛ كيف نقرأ الاستراتيجية؟؛ المسؤولون السياسيون؛ ما المطلوب من المسلمين؟

أحصى الكاتب مجموعة من الوقائع والتحولات التي تغذي وجهة نظره، ومفادها أن فرنسا تعيش على واقع “غزو إسلامي حقيقي”، ولكنه لا يُفرق بين أداء الجالية المسلمة بشكل عام، وأغلبها من أصول عربية وإفريقية، وبدرجة أقل مشرقية وأسيوية؛ وبين أداء الإسلاميين وإن كانوا أقلية أساساً، فكانت النتيجة، أنه يُحاكم وجود المسلمين انطلاقاً مما يصدر عن الوجود الإسلامي الحركي، الإخواني والسلفي، ويعتبر هذا المأزق النظري من أهم المؤاخذات على الكتاب، ولكنه مأزق يفتح أعين القارئ على مأزق اختزال الدين في التديّن، وهو مأزق سائد في الجهاز المفاهيمي للعديد من أتباع الحركات الإسلامية.

من بين مؤشرات “الغزو الإسلامي” للمجتمع الفرنسي، على ذمة الكاتب، نقرأ الإحالة على الرواج التي تحظى به “التجارة الحلال” في الأطعمة، الحصص الزمنية الخاصة بالنساء للسباحة، التمويل الرسمي الخاص بتأسيس مراكز ثقافية إسلامية، التسامح ضد إقامة الصلاة الشوارع (يقصد على الخصوص صلاة الجمعة)، صرف الدولة النظر عن ارتفاع عدد دور القرآن، وإن كانت هذه التطورات تهم الجالية المسلمة بشكل عام، إلا أنه في أحيان كثيرة، كان دقيقاً، ولم يوجه أسهم النقد إلى مُجمل الجالية، بقدر ما كان النقد موجهاً إلى الإسلاميين بالتحديد، بمعنى يبتعد المؤلف تارة عن القراءة الاختزالية عندما يُفرق بين الجاليتين، الإسلامية والإسلاموية، ويسقط تارة أخرى في الاختزال ذاته عند يُكرس التماهي بينهما، ويُعتبر هذا المأزق كما سلف الذكر، من بين المآزق التي جاءت في الكتاب، كما اتضح مثلاً مع الأمثلة التي يفتتح بها الكاتب مؤلفه، وخاصة بالساحة الفرنسية [من قبيل ما جاء في الصفحات 76 و159 و187 و218 وغيرها] وواضح أن هذه منهجية شاذة علمياً، إذا علمنا أن المؤلف حاصل على دكتوراه في الفلسفة، ومع ذلك، يُورط نفسه منهجياً في مغالطات أو قراءات اختزالية لهذا الموضوع الشائك.

ومما جاء في وقفاته النقدية مع المشاريع نفسها، تحذيره من لجوء هذا المشروع إلى آليات الاختراق والتقية، إضافة إلى قدرته على بلورة تصورات استراتيجية، من قبيل منعطف لم ينتبه إليه المؤلف، وهي تغيير إثم أهم حركة إسلامية في فرنسا، أي “الاتحاد من أجل المنظمات الإسلامية في فرنسا”، والمحسوب على المرجعية الإخوانية، والذي أصبح اسمه منذ 2017، “اتحاد مسلمي فرنسا”، مع أنه لا شيء تغير في لائحة الهيكلة والقيادة والأداء والعلاقات والولاءات.

رغم المؤاخذات النقدية التي أشرنا إليها سلفاً، إلا أن الكتاب يتضمن مجموعة من الإشارات الإيجابية التي تقتضي التنبيه، من قبيل استشهاد المؤلف ببعض مواقف الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفريه، والتي جاءت في كتابه ما قبل الأخير حول تفاعل النخبة السياسية والفكرية في فرنسا مع الإسلام (“التفكير في الإسلام”)، ومن ذلك، أن “المعارك التي تشنها فرنسا والدول الغربية بشكل عام في الدول الإسلامية ضد الإرهاب، تعطي انطباعاً لدى الشعوب المسلمة أنها معارك ضد المسلمين وليست ضد الإرهاب” [ص 71]، حيث اعتبر المؤلف أن هذا الرأي تغذيه بعض أحداث الساعة في المنطقة العربية، وخصّ بالذكر ما جرى في ليبيا وسوريا، بل استشهد بآراء باحثين آخرين اشتغلوا على الظاهرة “الداعشية”، ومما خلصوا إليه في معرض البحث عن أسباب اعتناق “التديّن الداعشي”، أنه إضافة إلى الأسباب المتداولة من قبيل تشدد الأدبيات الداعشية، هناك سبب نجده عند مجموعة من معتنقي “الداعشية”، عنوانه الرغبة في الانتقام من الإذلال الغربي.

صدر الكتاب قبل منعطف 7 أكتوبر 2023، وواضح أن هذه الأحداث، تغذي مضامين هذه الجزئية الحساسة التي تهم دور بعض السياسات الغربية في تغذية خطاب الغلو والتشدد، أي إننا إزاء أسباب بعيدة عن الأسباب المتداولة هنا في المنطقة.

وفيما يُشبه نصائح موجهة إلى المسلمين في فرنسا ودول أوروبا الغربية، وجه المؤلف الدعوة إلى إعادة النظر في قراءة المشاريع الإسلامية الحركية، بما في ذلك مواجهة الدول التي تمول هذه المشاريع، [ص 252 ــ ص 255]، ومادامت فرنسا تمر من مرحلة هيكلة المؤسسات الإسلامية، وكثرة المبادرات والاستشارات في هذا الصدد، اقترح المؤلف التخلي عن خيار الهيكلة التي تسهر عليها الدولة، بمقتضى قانون 1905، شرط أن يُترك أمر التنظيم للمسلمين أنفسهم، وليس عبر وساطة أو تدخل الدولة الفرنسية، مقابل دعم الأصوات الإصلاحية في الساحة الإسلامية.