الهوية الثقافية المتماسكة في عصر العولمة: بين النحت والنسج والخضوع

معتز حسن

أهدافُ مقالنا هذا تتمحور في التاليات:

أولًا) نسعى إلى تقديم تحليل معرفي معمّق للهوية الوطنية بوصفها كياناً مركّباً يتجاوز المعنى الشعبوي إلى معنى علمي دقيق، قائم على أطروحات Sociology (علم الاجتماع) و Anthropology (علم الإنسان الثقافي). ويأتي هذا التحليل في ضوء التسارع الهائل للتغيّرات العالميّة، وما تفرضه من تحديات تطال البناء الحضاري للأُمَم.

ثانيًا) من خلال هذا المحاولة، نحاول الكشف عن كيفية تحوّل الهوية الثقافية إلى منظومة تكيّفية قادرة على أن تستوعب الحداثة، دون أن تمحو الأصالة، وأن تستقبل العناصر الأجنبية دون أن تفقد الذات.

كما نقترح آليات عملية تمكّن صانعي القرار من بناء سياسات ثقافية واعية تعزّز ال “Cultural Resilience (الصمود الثقافي)، وتحول دون الانزلاق نحو الاستلاب أو الانغلاق.

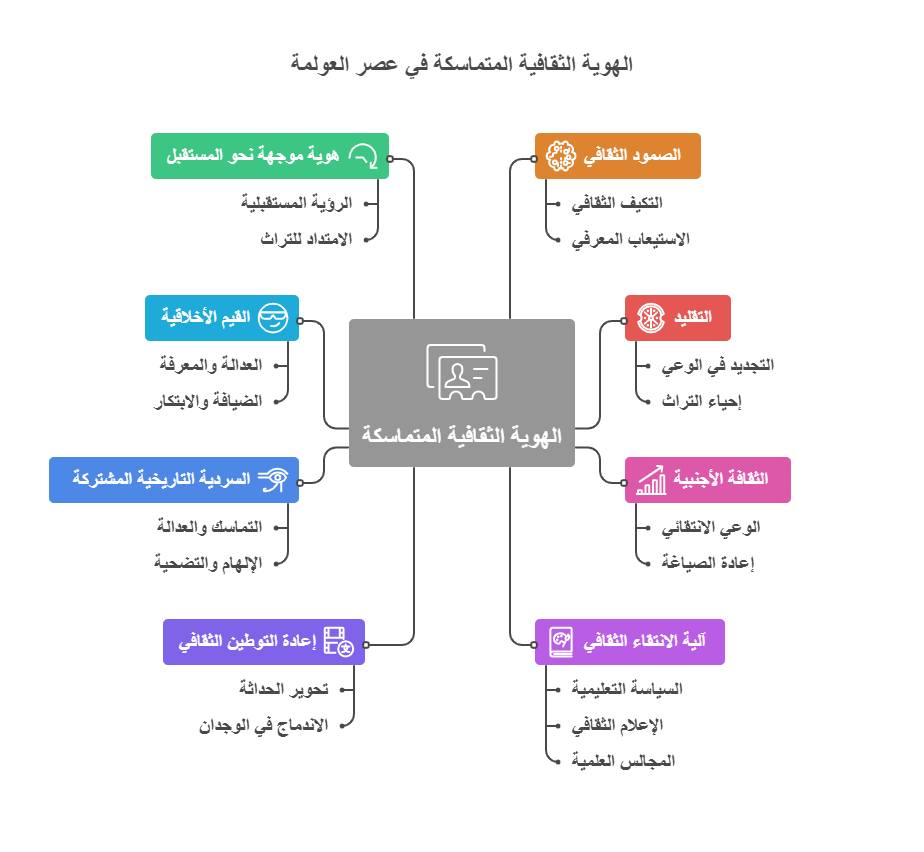

المحاور أو الأعمدة:

الهوية الثقافية كقوة تماسك اجتماعي Cultural Cohesiveness

إن الهوية ليست مجرد شعور عابر بالانتماء، بل هي أساس التلاحم الاجتماعي ورابط معنوي يربط الفرد بالجماعة، ويجعل من المجتمع كياناً متماسكاً لا تجمعه المصالح فقط، بل تجمعه Collective Conscience (الضمير الجمعي) كما سماه دوركهايم. فالمجتمع الذي يمتلك معجماً ثقافياً موحداً، ورموزاً مشتركة، وسردية تاريخية جامعة، يصبح بطبعه أقل عرضة للانقسام وأكثر قدرة على بناء الثقة المتبادلة. أما حين تتصدع الهوية، تُصاب البنية الاجتماعية بالهشاشة، فتضعف الشرعية المؤسّسية، ويصبح الولاء للوحدة الوطنية هشاً أمام الولاءات الضيقة القبلية أو الطائفية أو العرقية. إن الهويّة، بهذا المعنى، ليست شعوراً مجرداً، بل هي «قوام الوجود الجماعي» الذي يمنح المجتمع معنى، ويوجه آماله، ويحدد أخلاقياته. ولهذا هندسة المجتمع و بناء الضمير الجمعيّ هو من الوسائل الجوهريّة التي تصنع الانتماء وتحقّق النجاح وترفع الأنانيّة وتصنع الإيثار

الصمود الثقافي والهوية التكيفية

من مباني الأنثروبولوجيا نعرف أنّ الثقافة ليست عقيدة جامدة، بل هي الكائن الحي الأكبر الذي تولد فيه الأفكار والقيم وتتشكل فيه الذائقة. وهي بذلك لا تنغلق أمام المؤثرات الخارجية، بل قد تتفاعل معها إذا توفرت قوة معرفية داخلية قادرة على التفسير والاستيعاب. فتاريخ الحضارات العظيمة يثبت أن الأمم التي “انطفأت” حضارياً لم تمت بقوة الغزو، بل لأنها فقدت القدرة على إعادة توليد ذاتها. أما الحضارات التي استمر وهجها، فإنها امتصت العناصر الأجنبية، ولكنها قامت بهضمها ثقافياً وأعادت صياغتها بلسانها وقيمها. هذه عملية تُسمى في الأدبيات المعاصرة Cultural Adaptation (التكيّف الثقافي)، وهي ليست قبولاً ولا رفضاً، بل فعل انتقاء ونحت معرفي، يحوّل الغريب إلى مألوف دون أن يبدّل ماهية الذات؛ فهو تجدّدٌ أصيل.

التقليد بوصفه منظومة حية

التقليد عند الأمم الحية ليس متحف آثار مركون للغبار والأتربة، بل هو نهر لا ينقطع، تتغير أمواجه ويبقى أصله ممتداً. فالأمم الكبرى لم تحفظ تراثها بالحفظ، بل بالاجتهاد في إحيائه. إن النصوص، والعادات، والرموز، إن لم تتجدد في وعي الأجيال، تتحول إلى أحجار صمّاء. لذا فإن النظر إلى التقليد بوصفه زمناً منقضياً .

الثقافة الأجنبية كعنصر إثراء لا إحلال:

ليس في الانفتاح على الثقافات الأجنبية ما يُخيف، وإنما الخطر الحقيقي يكمن في استقبالها بلا غربلة ولا وعي. فالثقافة الأجنبية قد تحمل علومًا، وفنونًا، ونظماً إدارية متقدمة، لكنها قد تحمل أيضاً نسقاً قيمياً لا يلائم البنية الروحية للمجتمع. وهنا يأتي دور “الوعي الانتقائي” وهو الذي تمايزَت به الحضارات القوية. إنّ الخطر لا يكمن في الاستيراد، بل في الاستلاب. وإن القوة لا تكمن في الرفض، بل في القدرة على إعادة الصياغة.

آلية الانتقاء الثقافي Selective Cultural Filtering

لا يتم الاندماج الثقافي بالفطرة، بل هو عمل مؤسّساتي واعٍ يستند إلى أدوات أساسية مثل:

أ) Educational Policy (السياسة التعليمية) والتي تحدد ما يدخل المناهج وما يُستبعد،

ب) Cultural Media (الإعلام الثقافي) والذي يبني الوعي العام،

ج) Scholarly Councils (المجالس العلمية) والتي تؤطر حركة الترجمة والمعرفة وتصيغ مسارات بناء الفكر العلمي والمسارات البحثيّة.

وتسمى هذه العملية في حقل الدراسات الثقافية بـ Selective Cultural Filtering، أي ترشيح الوافد الثقافي وفق منظومة القيم المحلية. وهي مرشّح حضاري يحدد ما يُهضم وما يُطرد، وما يُقبل شكلاً ويُعاد تفسيره مضموناً وهذا نراه غائبًا في أغلب الأحايين.

إعادة التوطين الثقافي Localization (المحلية الثقافية)

إن المفاهيم الأجنبية لا تعيش وتزدهر إلا إذا أعيد قولبتها داخل لغة المجتمع ورموزه. فـ Indigenization of Modernity (تحوير الحداثة إلى نموذج محلي) هو إحدى أهم الآليات التي سمحت للحضارات أن تظل ذاتها رغم انفتاحها. فالفلسفة اليونانية لم تصبح عربية إلا بعد أن تكلّمت بالعربية، والعلوم الغربية لم تصبح يابانية إلا بعد أن تم دمجها في وجدان قومي أصيل. وهكذا، تصبح الثقافة جهازاً للهضم لا للمحاكاة، يبتلع العناصر الأجنبية ثم يخرجها مُعاد صياغتها بصفته وهويّته.

السردية التاريخية المشتركة

لا توجد أمة دون قصة. وكلما كانت القصة متماسكة وعادلة ومُلهمة، كان الشعب أكثر قدرة على التضحية والبناء. أما إذا كانت السردية مشوهة أو أحادية أو انتقائية، فإنها تنجب أجيالاً متخاصمة تُكذّب بعضها بعضاً، كما يحدث في المجتمعات التي تكتب تاريخها «بالاقتطاع لا بالتحقيق». إن الذاكرة المشتركة ليست ترفاً فكرياً، بل هي عماد الوجدان الوطني الحقيقي.

القيم الأخلاقية كجوهر نابض للهويّة

ليست الهوية الوطنية مجرد رموز تُرفع، بل هي منظومة قيم تُمارس. فمن دون قيم مشتركة، يصبح الوطن «جغرافيا متلاصقة لا روح لها». وإنّ قيماً مثل Justice (العدالة)، وKnowledge (المعرفة)، وHospitality (الضيافة)، وCreative Innovation (الابتكار الإبداعي) ليست شعارات، بل هي قواعد سلوك تُمارس في المدرسة، والبيت، والشارع، وتصبح لغة أخلاقية يفهمها الجميع. وعندما تنهار هذه القيم، تنهار الهوية، مهما بقيت الرموز والأناشيد قائمة.

هوية موجّهة نحو المستقبل

الأمم التي تعيش على أمجاد الماضي فقط لا تنتج حضارة، بل تنتج متاحف. والهوية التي لا تسأل: ماذا سنكون؟ تذوب في صخب العالم المعقّد في مسيرته وبناءه. إن الرؤية المستقبلية ليست خروجاً على التراث، بل امتداداً له في زمن جديد. وكما لا ينفع أن نبقى أسرى التاريخ، لا يجوز أن نصبح أسرى اللحظة العابرة. فالحضارة الحية تحمل ماضيها ولكنها تمشي إلى الأمام، لا تنظر خلفها إلا لتعرف من أين أتت، لا لتتجمد حيث كانت.

دروس من تجارب حضارية عالمية

الدرس الأكبر من التاريخ أن الأمم القوية لم تحمِ نفسها بالأسوار، بل بالهوية. فالصين الحديثة تبنّت الرأسمالية الاقتصادية لكنها أبقتها مرهونة بـ”البنية الكونفوشيوسية”. والهند قبلت الديمقراطية الغربية ولكنها أعادت تشكيلها وفق تعدديتها الدينية العريقة. وكوريا صنعت من أدوات الثقافة الأمريكية سلاحاً ناعماً يُصدَّر إلى العالم وكلّ هذا تحت شعار:

Import Knowledge, Preserve Philosophy

استورد المعرفة، واحفظ الفلسفة والكيان

إن الهوية ليست قيداً على الإبداع، بل هي شرط الإبداع وهي سر هندسة الفكر الحيوي النابض لصناعة التاريخ والأمل في الشعوب. وما من أمة بقيت، إلا لأنها نسجت خيوطها بنفسها، لا استعارتها من الآخرين؛ اي انّها لفظت عصر الاستهلاكيّة البحتة المقيتة. إن الخطر لا يكمن في الانفتاح، بل في الانسحاق، ولا في الأصالة، بل في الجمود. وكل حضارة لا تنسج ثوبها بيدها، ستلبس أثواباً مستعملة لا تناسب مقاسها. لذلك، فالمعادلة الحضارية الخالدة هي:

أصالة واعية، وانفتاح محكوم، ومستقبل يُبنى ولا يُنتظر.