الكوروجينيا.. من الانتخاب الطبيعي إلى الانتقاء الموجه

حسن العاصي ـ باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمارك

حسن العاصي ـ باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمارك

منذ كان البشر يعيشون في جماعات بدائية صغيرة، تعاملوا مع بعضهم البعض بصورة عدوانية شرسة، وبكراهية مخيفة، وسيطرت عليهم الرغبة في القهر والإبادة. حينذاك تجلى مفهوم “نحن والآخرون” في سيادة الجماعات الكبيرة والقوية، وترسيخ هيمنتها لفرض احترامها وسلطتها على الآخرين.

ثم تأخر البشر كثيراً لإدراك أنهم من نوع واحد، بواسطة الفطرة الصائبة لبعض المفكرين بداية، ثم عبر الأديان السماوية والعقائد الإنسانية، وأخيراً من خلال العلوم الحديثة التي أكدت أن جميع البشر ينتمون إلى فصيلة واحدة. ولكن من سوء حظ الإنسان أن هذا لم يؤد إلى تغير أنماط السلوكيات لدى البشر، بالقدر الذي مكن الإنسان من معالجة أزمته المزمنة المتعلقة في الازدواجية ما بين الفكر والعقل، والتناقض الصارخ بين الخطاب الأخلاقي والسلوكيات والمواقف الأخلاقية.

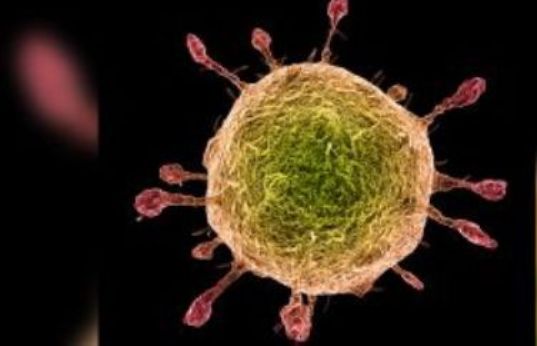

في غمرة انتشار فيروس “كورونا المستجد” Corona Virus الذي اكتشف في مقاطعة “ووهان” الصينية أواخر العام 2019 يشهد العالم موجات متلاحقة من الرعب واللغظ والجدال والاستنتاجات، والسلوكيات والمواقف غير المعتادة من البشرية. ورغم كافة التطمينات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، إلا أنها لم تستطع من تهدئة الذعر الذي أصاب الناس من هذا القاتل المجهول.

في المشهد “الكوروني”، ظهر قبح الإنسان في هجمات الكراهية على أبناء العرق الأصفر، وتحميلهم مسؤولية تصنيع ونشر هذا الفيروس المرعب. حيث شهدت شوارع كثير من المدن في العالم تعرض أناس من أصل آسيوي إلى الاعتداء العنصري على خلفية انتشار الفيروس.

التداعيات التي أحدثها للآن انتشار فيروس كورونا، كشفت عن هشاشة الإنسان وحيرته رغم كل ما يملكه من تقنيات وأسلحة دمار شامل، وأظهرت مقداراً مفزعاً من الأنانية والجشع في النفس البشرية. ومنحت الجماعات اليمينية المتطرفة الذريعة لبث سموم الكراهية والتخندق، ودفعت شعوب العالم للانكفاء والتقوقع.

كما بينت الأسابيع الماضية عجز الحضارة المعاصرة بكل إنجازاتها، حيث غدت كسيحة أمام قاتل لا يرى بالعين. وتسبب في إعادة الإنسان إلى خوفه البدائي، ووضعه أمام المرآة دون مساحيق، ليرى تكبره على الطبيعة، وغروره العلمي.

فهل يكون انتشار هذا الفيروس فرصة لتغيير نمط حياة وتفكير العرب، ودفعهم مرة أخرى لإعادة دراسة تاريخ العلم، وماهي أهم الإنجازات العلمية خلال الثلاثة قرون السابقة، فربما يصبحوا في يوم ما جزءًا من هذا العالم وإنجازاته وتطوره وعلومه واقتصاده، لا أن يكونوا خارج هذا كله.

الحدثان البارزان

قبل أكثر من أربعة قرون استخدم الفيزيائي والفلكي الإيطالي “جاليلو جاليلي” Galileo Galilei تلسكوبه الشهير في اكتشاف الفضاء ورصد النجوم والكواكب، وأكد مركزية الشمس ودوران الأرض حولها، بما يتعارض مع آيات الكتاب المقدس في المزمور 104 الآية 5 “المؤسسين الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد”. وحين فُرض عليه إعلان التوبة أمام رجال الدين في الكنيسة، همس بعدها “لكنها تدور”.

فبعد نظرية أرسطو Aristole الفلكية الذي كان يعتبر أن الكواكب تدور وفق مدارات ثابتة ومحددة حول الأرض، ونظرية العالم اليوناني “كلوديوس بطليموس” Claudius Ptolemy الذي قال إن الأرض كوكب ثابت لا يتحرك، وأن الكواكب الأخرى التي تحيط به هي من يتحرك وتدور. ثم جاء عالم الفلك البولندي “نيكولاس كوبرنيكوس”Nicolaus Copernicus الذي نقض نظرية مركزية الأرض، وصاغ نظرية مركزية الشمس، وأن الأرض جرماً يدور في فلكها، وأحدث ثورة في نظرة الإنسان للكون، ثم ظهر “جاليلو” الكاثوليكي المتدين ونشر نظرية “كوبرنيكوس” ودافع عنها على أسس فيزيائية. تكمن عظمة هذا الاكتشاف أنه حطم الأفكار السائدة الثابتة، وأنشأ علماً متحرراً من الأيديولوجيات والعقائد الدينية.

وقبل حوالي مائة وستون عاماً صدر كتاب “أصل الأنواع” The Origin of Speciesلعالم الطبيعة الإنجليزي “تشارلز داروين” Charles Darwin الذي اعتبر واحد من أهم الكتب التي أنتجتها البشرية.

لقد بدّل هذان الحدثان رؤية البشرية للكون، ومكانة الإنسان فيه. لأن البشر اعتقدوا لفترات طويلة أن كوكب الأرض هو مركز الكون، وأنه مسكنهم الفسيح. فجاء “كوبرنيكوس” ليقوض مركزية الأرض، ومن ثم أثبت “جاليلو” أن الأرض ما هي سوى كوكب صغير يدور حول الشمس. ثم ظهر “داروين” ليقوم بتفسير العلاقة التي تربط الكائنات الحية فيما بينها، ويؤكد عدم ثبات الأنواع، بل هس تتطور بصورة مستمرة، ومن ثم تتكيف مع بيئتها ومحيطها الطبيعي، وهذا يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة لم تكن معروفة سابقاً.

أصل الأنواع

شكل صدور كتاب “أصل الأنواع” لصاحب نظرية التطور عالم الأحياء الإنجليزي “تشارلز داروين” Charles Darwin في العام 1859 صدمة في الأوساط العلمية، وضجة مركبة. كما أثار جدلاً علمياً ودينياً وفلسفياً، لا زال قائماً حتى الساعة. بالرغم من أن الكتاب أصبح بعد صدوره أحد أهم ركائز علم الأحياء التطوري، وأحد الكتب التي تركت اثراً لافتاً في العلوم الحديثة. سبب هذه الشهرة للكتاب، أنه تضمن نظرية المؤلف البيولوجية “مبدأ الإنتخاب الطبيعي” حول كيفية نشوء وارتقاء الأنواع، وبقاء الأعراق المفضلة أثناء الصراع من أجل الحياة والبقاء.

لقد ذكر داروين في نظريته، أنه كلما ولد عدد أكبر من الكائنات الحية كانت احتمال نجاتها أكبر، ومع ذلك ينشأ صراع بين الكائنات بهدف البقاء على قيد الحياة، وهذا الصراع يشمل كافة الموجودات، وإن كان هذا مختلفاً لكنه مفيد ولو بصورة قليلة لكافة الأنواع. وتحت هذا التعقيد والاختلاف في ظروف المعيشة للكائن، سوف يكون هناك فرصة أفضل للعيش فقط من قبل أولئك المُنتقون من قبل الطبيعة. ومن المبدأ القوي للوراثة، فإن أي نوع مُختار سوف يميل إلى التطور والارتقاء في شكل جيد.

لقد أنتجت بعض الأفكار الواردة في النظرية، ما سُمي “الداروينية الاجتماعية” وما تلاها من نظريات عرقية وأفكار عنصرية وتصرفات نازية وفاشية لاحقاً. وأظهرت كماً مرعباً من العدوانية والاستعلاء والصراعات والحروب والاستغلال، ووفرت الأساس النظري لكل من الطائفية والكراهية والتمييز العنصري، وبررت الأفكار المارقة مثل الجنس الآري وشعب الله المختار، وسيادة الإنسان الأبيض، وكذلك العبودية والاسترقاق. وسمحت للإنسان ارتكاب العديد من الآثام دون ندم.

نظرية اليوجينيا

في العام 1869 قام عالم البيولوجيا البريطاني “فرانسيس غالتون” ـ أحد أقرباء داروين ـ بوضع قواعد نظرية “اليوجينيا” المختص بتحسين الصفات الوراثية للعرق البشري، والتحكم في السلالة البشرية عبر مراقبة التفاوت العرقي للحد من تكاثر من لا يستحقون البقاء، مثل المعاقين والمتخلفين ذهنياً والسود. وكشف عن نزعته العنصرية البغيضة حين اعتبر أن البشر ليسوا سواسية. وتقوم النظرية على أساس أن التطور الصحيح للجنس البشري قد انحرف عن مساره الطبيعي، لأسباب تتعلق بنزعة الخير والإنسانية التي أبداها الأثرياء تجاه الفقراء غير الصالحين وتشجيعهم على الإنجاب، وهو ما أفسد آلية الانتخاب الطبيعي، لذلك لا بد من التدخل وإحداث انتخاب صناعي لإعادة الجنس البشري إلى مساره الطبيعي. وبعكس نظرية “تشارلز داروين” التي تعتبر أن الأصلح هو الذي يترك نسلاً أكثر، ترى نظرية اليوجينيا أن الأصلح هو المتميز في الذكاء والصحة والأخلاق.

هذه النظرية تسببت في تمرير قانون التعقيم في الولايات المتحدة عام 1927، وقادت النازية للقيام بحملات التعقيم القسري لغير الصالحين والموت الرحيم العام 1933 التي استمرت لغاية العام 1939. وألهمت هذه النظرية هتلر بأفكاره حول أهمية خوض الحروب للتخلص من البشر المتخلفين، لأن التقدم يعتمد على البقاء للسلالة الأفضل. ولذلك أمر بإخصاء حوالي نصف مليون من المرضى المزمنين ومن المعاقين والمعتوهين، كي لا يتمكنوا من الإنجاب.

اللافت أن هذه النظرية الكريهة شكلت حالة في بداية القرن العشرين، انضم لها وتعاطف معها كثير من كبار المفكرين والمثقفين والعلماء والساسة والفلاسفة ورجال الدين والأعمال. أبرز هؤلاء الفيلسوف والمفكر البريطاني “برتراند راسل” Bertrand Russell الذي أصدر ما يزيد عن مئة كتاب وتوفي العام 1970. وكذلك الكاتب الإيرلندي “جورج برنارد شو” George Bernard Shaw، والأديب الإنجليزي “هربرت جورج ويلز”، Herbert George Wells والكاتب الروائي الإنجليزي “الدوس هيكسلي” Aldous Huxley، ورئيس الوزراء البريطاني السابق “ونستون تشرشل Winston Churchil، والرئيس الأمريكي السابق “فرانكلين روزفلت” Franklin Delano Roosevelt، والفيلسوف الألماني “فريدريك نيتشه” Friedrich Nietzsche وسواهم.

لقد شكلت اليوجينيا العباءة التي خرجت من تحتها كافة الحركات والجماعات والأفكار العنصرية اليمينية المتشددة في أوروبا. على أثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم الكشف عن كثير من الفظائع التي ارتكبت بسبب الأفكار اليوجينية، وتم اعتبارها نظرية عنصرية.

في العام 1988 أصدرت الصين قانوناً “يوجينياً” يحظر زواج المعاقين ذهنياً إلا بعد تعقيمهم حتى لا يتناسلوا. وظهرت هذه النظرية مرة أخرى في الولايات المتحدة العام 1993 عندما نشر المفكر الأمريكي “صامويل هنتغتون” Samuel Phillips Huntingtonمقالة في مجلة الخارجية الأمريكية التي كان يديرها بعنوان “صدام الحضارات، قبل أن يصدره في كتاب العام 1996. ورغم تعرض نظرية صدام الحضارات لانتقادات، إلا أنها تحولت إلى مرجعية مركزية في تحليل أحداث السياسة الدولية بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وأصبحت عقيدة للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين اعتبروا أن الحروب الأيديولوجية قد انتهت مع انهيار الشيوعية، وأن الحروب المقبلة هي حروب ثقافية حضارية.

وبات العالم يسمع عن نظريات متطرفة في بداية الألفية الثالثة تؤكد حتمية الصدام بين الشرق والغرب، وبين الشمال الثري والجنوب الفقير، وتجرأ بعض المفكرين الغربيين على القول إن “اليوجينيا” هي الحل لضمان بقاء ونقاء العرق الأبيض.

التحكم في السلالة البشرية

قطعت مراكز الأبحاث في الدول المتقدمة، تطوراً غير مسبوق في الهندسة الوراثية، خاصة المتعلقة منها في علم “الجينوم” البشري والحيواني، وهو علم يتعلق بجميع المعلومات الوراثية عند الكائنات الحية، أي دراسة الجينات في الخلية. بدأت هذه الأبحاث لفك شفرة تسلسل الجينات في سبعينيات القرن العشرين، وكان أول جينوم يتم فك شفرة تسلسله هو “مايتوكندريا” Mitochondria وهو جزء من الخلية يقوم بتصنيع الطاقة من الغذاء كي تستخدمها الخلية. وقد قام بهذا الإنجاز عالم الأحياء البريطاني “فريد سانجر” Fred Sanger الحائز على جائزة نوبل.

ثم توالت الاكتشافات في عدد من الدول الغربية، حيث تم في العام 1995 فك شفرة تسلسل فيروس “المستدمية المنزلية” Haemophilus household. وفي العام 2001 تم الانتهاء من النسخة الأولية من مشروع الجينوم البشري. في العام 2007 ظهر مصطلح “الميكروبيوم” الذي يشير إلى مجموعة الميكروبات المفيدة المتعايشة داخل أمعاء جسم الإنسان، والذي يؤدي غيابها أو أي خلل في تركيبها إلى الإضرار بالصحة، لذلك أصبح هناك اهتمام كبير من الباحثين بدراسة التأثير الدقيق لأطعمة معينة على هذا المجتمع الميكروبي.

تطورت الأبحاث في علم الأحياء وانتقلت لدراسة “جينوم العاثيات” وهي فيروسات تهاجم البكتريا، وتعيش على بقائها، ويرتبط كل نوع من العاثيات بنوع محدد من البكتريا. هذا يعني أن الأغذية التي تؤثر على العاثيات تؤثر على بكتريا الأمعاء والعكس صحيح. فإن زاد عدد السكان من نوع واحد من العاثيات، فإن البكتريا التي تستهلكها العاثيات سوف تتضاءل، وهذا يفسح المجال لتكاثر أنواع أخرى من البكتريا. بهذه الطريقة يحدث الخلل في المجتمع الميكروبي. الدراسة المتعلقة في هذا الموضوع هي لعلماء الكيمياء الحيوية في جامعة “سان دييغو” الأمريكية University of San Diego منشورة في العدد الأخير من مجلة Gut Microbes العلمية في عددها الأخير الصادر في بداية العام 2020.

عالم للأذكياء فقط

الفرق بين مبدأ التطور الطبيعي ونظرية اليوجينيا، أن الأول يعتمد الإنجاب الطبيعي، والثاني يستبدله بإنجاب يعتمد سياسة تحديد النسل لتحسين العرق وفقاً لصفات جينية محددة. تقول اليوجينيا أن هناك أفراداً يمتلكون جينات أفضل من الآخرين، وهم الذين يستحقون الإنجاب والتكاثر، لأنهم أذكياء واقوياء، فيما يجب منع الآخرون ـ المنحطين بيولوجياً ـ من الإنجاب.

البريطاني “ألوين يونغ” Alwyn Young أستاذ علوم الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية London School of Economics and Political Science كتب مقالاً بعنوان “هبة الموت. مأساة الإيدز ورفاهية الأجيال الأفريقية المستقبلية” The Gift of the Dying: The Tragedy of AIDS and the Welfare of Future African Generations نشره “المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية” National Bureau of Economic Research في بريطانيا العام 2004. جاء في المقال “أن انتشار مرض كالإيدز الذي قضى على عدد كبير من السكان، قد جعل جنوب أفريقيا أغنى بنسبة 5 في المائة. فنقص عدد السكان يعني توزيع الموارد على عدد أقل”. هذا مجرد نموذج من عديد الأفكار والنظريات والأبحاث التي تسعى نحو كبح جماح الفورة السكانية على كوكب الأرض.

إن منظري النظريات العرقية، بدءًا من الفيلسوف اليوناني “افلاطون” Plato وجمهوريته التي قسمت البشر إلى قسمين، أحدهما يتمتع بالصحة والذكاء، وهم من يحق لهم الإنجاب، والأخرين الأقل ذكاءًا يقومون على خدمة الأسياد، مروراً بنظريات اليوجينيا والنازية والفاشية، قاموا بتحويل أفكار نظرية “البقاء للأصلح” ـأي توليد ذرية أكثر للمحافظة على النوع، كما أراد داروين ـ إلى نظرية “البقاء للأقوى” في تسويق نظرية “العرق الآري” والرجل الأبيض الذكي القوي الحضاري، في مقابل الأعراق الدنيا الأخرى، الضعفاء والأقل ذكاء.

جنوب يفيض بفقرائه

لقد اقترب عدد سكان الأرض الآن من 8 مليار إنسان ـ 7.771.300.000 ـ وهذا رقم مرعب في الحقيقة. ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9,3 مليار نسمة في العام 2050. معظم هذه الزيارة السكانية ستكون في المناطق الأقل تقدما وفقا لتقرير أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان. وذكر التقرير أن ما يقارب من ثماني مليارات منهم من مواطني الدول النامية أي بزيادة مقدارها ملياران ونصف المليار نسمة عن التعداد الحالي لسكان الأرض، أما دول الشمال الغنية فقد ذكر التقرير أن عدد سكانها سيراوح مكانه عند عتبة المليار ومائتي مليون ما لم ترفد هذه المجتمعات بالمهاجرين من الدول النامية.

إن هذه الزيادة السكانية في دول الجنوب سوف تنتج مشكلات كبرى مرتبطة بمدى قدرة اقتصاديات هذه الدول على مواكبة هذا الانفجار السكاني المرعب. واقع الحال اليوم في الدول غير المتطورة ومنها الدول العربية والقارة الأفريقية وأماكن أخرى كثيرة في العالم، يشير إلى غياب الاستراتيجيات الجادة والتخطيط النافع المستدام، وإلى فشل برامج التطور والنهوض الخجولة في هذه الدول، التي ما زالت ترزح تحت عبء الجوع والأمراض والفقر المدقع، وارتفاع نسب البطالة والأمية، وتضخم منظومة الفساد السياسي والإداري فيها.

كذلك دول الشمال تواجه منذ سنوات تهديداً غير تقليدي، هي الشيخوخة نتيجة ارتفاع معدل الأعمار وتراجع نسبة الخصوبة فيها، وان تواصل الحال هكذا فإن بنية هذه المجتمعات سوف تصاب بالخلل الديمغرافي، والتغير والتحول في ظل تواصل سياسة استقطاب الكفاءات والمهارات الجنوبية للانتقال نحو الشمال.

حسب تقارير صندوق النقد الدولي، يبلغ حجم الناتج المحلي العالمي الحالي 84,835,462 تريليون دولار سنوياً. والناتج المحلي الأمريكي يبلغ 20,513,000 تريليون دولار سنويا، أي أن ربع الاقتصاد العالمي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية. فيما بلغ حجم الناتج المحلي الصيني 13,457,267 تريليون دولار سنوياً. أي إن أمريكا والصين تستحوذان على 33.970267 تريليون دولار سنوياً، ما يعادل 40 في المائة من الاقتصاد العالمي. فيما يبلغ حجم أكبر عشرة اقتصاديات في العالم ما قيمته 52.593.623 تريليون دولار سنوياً، ما يعادل 60 في المائة من الاقتصاد العالمي. وهي بالتسلسل “الولايات المتحدة، الصين، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، الهند، إيطاليا، البرازيل، كندا”.

ويبلغ حجم الناتج المحلي لثاني أكبر عشر اقتصاديات ما قيمته 10.694.720 تريليون دولار سنوياً. ما يعادل 12 في المائة من الاقتصاد العالمي. وهي على التوالي “كوريا الجنوبية، روسيا، إسبانيا، استراليا، المكسيك، إندونيسيا، هولاندا، السعودية، تركيا، سويسرا” إذن يبلغ حجم الناتج المحلي السنوي لأكبر عشرين دولة ما قيمته 63.2888.343 تريليون دولار. هذا يعني أن عشرين دولة تسيطر على 75 في المائة من الاقتصاد العالمي.

يبلغ حجم اقتصاديات ثالث أكبر عشر دول ما قيمته 4.971.953 تريليون دولار سنوياً. ما يعادل 5 في المائة من الاقتصاد العالمي. وهي الدول التالية حسب الأكبر “السويد، بولندا، بلجيكا، تايلاند، الأرجنتين، النمسا، النروج، الإمارات العربية المتحدة، إيران”.

لا يجد المرء صعوبة لمعرفة أن ثلاثين دولة في العالم تمتلك 80 في المائة من اقتصاد العالم، ليس بينها سوى دولتين عربيتين. بينما بقية دول العالم البالغ عددها 181 دولة لا تمتلك سوى 20 في المائة من الاقتصاد العالمي.

ويبلغ حجم الناتج المحلي لأضعف عشرة دولما قيمته 1.699 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 0.2 في المائة من الاقتصاد العالمي. هذه الأرقام تظهر بوضوح حجم الفجوة الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب.

الوجه القبيح

لقد شهد العالم خلال ربع القرن الأخير صعود متدرج للحركات القومية اليمينية المتطرفة في أوروبا. حيث عادت جماعات “النازية الجديدة” في ألمانيا، والفاشية في إيطاليا، واليمين الكريه في الولايات المتحدة، تلك الدولة العريقة بماض عنصري بغيض، وهي التي اخترعت مصطلح العرق الأبيض، حيث قامت مستعمر فرجينيا عام 1691 بسن قانوناً يحظر الزواج بين البيض والسود. وفي دول القارة الأوروبية تصاعدت الأحزاب اليمينية المتطرفة، وانتشرت الأفكار القومية العنصرية التي تطالب بالعودة إلى التضامن القومي وإغلاق الحدود بديلاً عن سياسة هدم الجدران التي أنتجتها العولمة.

فيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي صفع العالم بطريقة مؤلمة، هل يمكن أن يكون “يوجينيا” عصرية فتاكة تهدف إلى تحسين نسل البشرية عبر إفناء الملايين من ابناء الأعراق الأضعف والاقل ذكاء وإنتاجية، وضمن استراتيجية الانتقاء الموجه؟ أم إنه أحد أشكال الأسلحة البيولوجية الجرثومية في حرب الأوبئة التي نقلت الصراعات والحروب بين القوى الكبرى إلى الجيل الخامس، وخرج هذا السلاح عن سيطرة المصنعين، وتحول بومضة عين إلى خطر عالمي يقتل الآلاف من الناس يومياً، ويهدد بالفناء؟ أم إنه أحد الأسلحة التي تدافع بها البيئة الفطرية والأرض الأم في معركتها ضد تغول وتوحش الإنسان المعاصر؟

أسئلة تستدعي إجابات، لا نعلم كيف ستسعى البشرية للحصول عليها خلال الشهور والأعوام القادمة. لكن المؤكد والثابت أن ما بعد هذا الكورونا الذي بطش بالمسلمات وأعاد طرح الأسئلة البديهية الأولى، لن يكون كما قبله على صعيد العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفلسفية والثقافية.