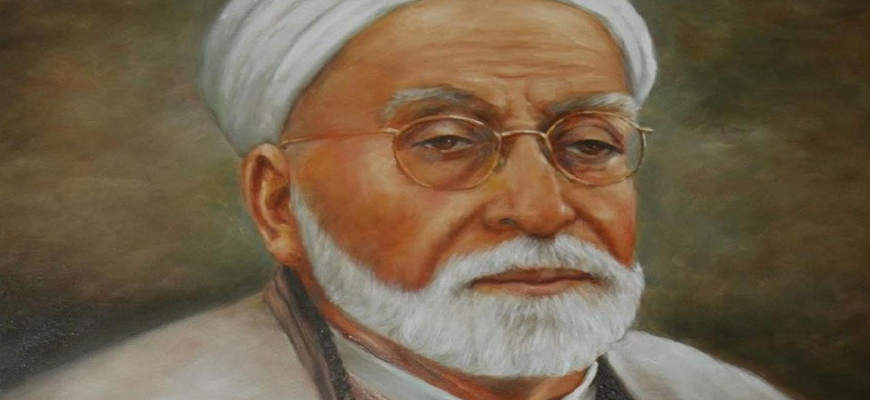

الدراسات القرآنية بين القديم والحديث: الطاهر بن عاشور

محمد أومليل

أفضل من فسر القرآن في القرن العشرين (ويليه تفسير المنار حسب رأيي الشخصي، وإن كان هذا الأخير له السبق التاريخي، سوف يأتي الحديث عنه في الفقرة الموالية بشيء من التفصيل) شيخ المفسرين في زمانه مجتهد لغوي كبير لديه حس نقدي جد عال انتقد الكثير من أكابر العلم في علوم الشريعة (استدرك على ابن السيد البطليوسي)، واللغة والأدب (استدرك على أبي الطيب المتنبي)، وغيرهما ممن انتقد واستدرك عليهم أخطاءهم!

استفاد كثيرا بالمجدد الشيخ محمد عبده حين التقى به بتونس وتأثر برؤيته التجديدية فسار على نهجه حتى أصبح من رواد التجديد والتنوير!

” الطاهر بن عاشور تونسي (1973،1879) حفظ القرآن في صغره والتحق بالجامعة الزيتونة وتعلم فيها وتخرج منها، بالإضافة إلى ما تعلمه بعصاميته وقوة ملاحظته وشعفه العلمي، واشتغل في عدة وظائف سامية نظرا لمكانته العلمية: سمي حاكما بالمجلس المختلط سنة 1909، ثم قاضيا مالكيا سنة 1911، ارتقى إلى رتبة الإفتاء سنة 1932، اختير لمنصب شيخ الإسلام المالكي، أصبح أول شيخ لجامعة الزيتونة وظل فيها إلى ما بعد استقلال تونس.

له عدة مؤلفات في علوم الشريعة واللغة والآداب والشأن العام من قانون وسياسة واجتماع، من ضمنها:

– أصول النظام الاجتماعي في الإسلام

– تحقيقات وأنظار في القرآن

– مقاصد الشريعة

– التحرير والتنوير “.

الكتابات الأخيران لهما شهرة واسعة في العالم الإسلامي.

كتاب (التحرير والتنوير في التفسير) عنوان تم تلخيصه من العنوان الأصلي: (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)؛ اختصر هو نفسه (ابن عاشور) العنوان المقترح سالف الذكر.

يعتبر هذا التفسير موسوعة من المعارف، وقد أتى بالجديد، بحيث لم يكرر أقوال السابقين، بل فند بعض المسلمات في كتب تفسير المتقدمين، سوف يأتي بيانه، واجتهد في عدة مسائل وأتى بأفكار أصيلة غير مسبوقة!

الكتاب يتكون من ثلاثين جزءا ضمن خمسة عشرة مجلدا تم طبعه سنة 1956، ثم توالت عدة طبعات إلى يومنا هذا نظرا لإقبال أهل العلم عليه والطلبة والمهتمون بالدراسات القرآنية.

غير أن تفسيره ليس بالأمر الهين استيعابه وفهمه نظرا لصياغته المركبة لغويا واصطلاحيا وعلميا ومعرفيا؛ هو في متناول أهل العلم الذين لهم حظ وافر من علوم اللغة والشريعة وعلوم عقلية منطقية فلسفية.

ذكر ابن عاشور منهجه لتفسير القرآن في مقدمة الكتاب يتضمن عشرة مبادئ تجمع بين التفسير بالأثر والتفسير بالرأي:

1 التفسير بالقرآن

2 التفسير بالسنة

3 التفسير بأقوال الصحابة

4 التفسير بأسباب النزول

5 التفسير بالناسخ والمنسوخ

6 التفسير بالرأي

7 التفسير باللغة

8 التفسير بالبلاغة

9 التفسير بمقاصد الشريعة

10 التفسير بالعلوم والمعارف.

بالإضافة إلى التفسير بالسنن الربانية الناظمة للآفاق والأنفس كونه مستوعبا علوم عصره.

من المسائل التي اجتهد فيها وكان له فيها رأي مخالف للمتقدمين والمتأخرين ما له علاقة بقوله تعالى:

” وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ” (مريم 71).

السائد بين أهل التفسير أن الآية المراد بها المؤمنون جميعا دون استثناء.

ابن عاشور فند هذا الرأي معتمدا على تفسير القرآن بالقرآن وعلى السنة، بالإضافة إلى اعتماده على عدته اللغوية كونه متمكنا ماهرا في هذا المجال، مع مراعاة السياق الذي وردت فيه الآية.

استنادا على ما تقدم، خلص إلى أن المراد بالآية الكفار والمشركين وليس المؤمنين. لنستمع إليه:

” لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف الكفر عطف عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النار؛ دفعا لتوهم أن انتزاع من هو أشد على الرحمن عتيا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من العذاب؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداء لهم من النار أو نحو ذلك، أي ذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع عن النار، فإن الله أوجب على جميعهم النار، (وإن منكم) التفات (كلمة الالتفات هذه بحث من مباحث البلاغة يستعمل كثيرا في القرآن يعني تغيير مفاجئ لصياغة الخطاب) عن الغيبة في قوله (لنحشرنهم ولنحضرنهم).. فالمعنى: وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة وغيره (يقصد الكفار والمشركين) إلا وارد جهنم حتما قضاه الله فلا مبدل لكلماته “.

هناك عدة آيات قرآنية تؤكد ما ذهب إليه ابن عاشور، كون المؤمنين في أمن تام وعد من الله الذي لا يخلف وعده، على سبيل المثال لا الحصر:

” إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلاقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون” (الأنبياء 98).

الآية الأخيرة مفسرة لما قبلها: “وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا”.

كثيرة هي “الأفكار المتلقاة” من كتب التراث تم تفنيدها بالدليل والحجة والبرهان استنادا على القرآن كونه مقدما على غيره، لو اتخذناه معيارا وحكما على غيره لتم تفنيد الكثير من “الأفكار المتلقاة”.

هنا تبرز أهمية عملية الاستدراك لما تلقيناه بواسطة التلقين والتشرب السيكولوجي والسوسيولوجي خارج الإرادة والوعي الذاتيين، لذا، وجب على كل من بلغ مرحلة النضج والرشد اقتحام عملية الاستدراك الذاتي.

من ضمن خصائص تفسير ابن عاشور:

– الاقتصار على قراءة قالون كونها المعتمدة في تونس.

– الاعتماد على الفقه المالكي لنفس السبب أعلاه.

– التركيز على الفقه المقاصدي كونه من ضمن اهتماماته.

– التركيز على المجال اللغوي والبلاغي بحكم مهارته في المجال.

– له اجتهادات صادمة كونها خارجة عن المألوف.

– رؤية معاصرة علمية سننية (السنن الربانية الناظمة للآفاق والأنفس).

– أسلوب صعب من حيث الصياغة والمصطلحات العلمية والمفاهيم الخاصة به.

تفسير ابن عاشور غني بالدرر والدروس والعبر وبلاغة التعبير ولطائف التأويل.

رغم مكانة ابن عاشور العلمية وتمكنه في العلوم النقلية والعقلية وطرحه اجتهادات غير مسبوقة؛ تعرض للنقد والانتقاد، وهذا أمر طبيعي في حق كل بشر مجتهد أتى بما لم يأت به المتقدمون والمتأخرون، لا سيما من قبل أغلب الوهابيين والسلفيين وبعض العلمانيين كونه، في نظرهم، لم يخرج عن التفسير التقليدي.