الدراسات القرآنية بين القديم والحديث: استدراكات

محمد أومليل

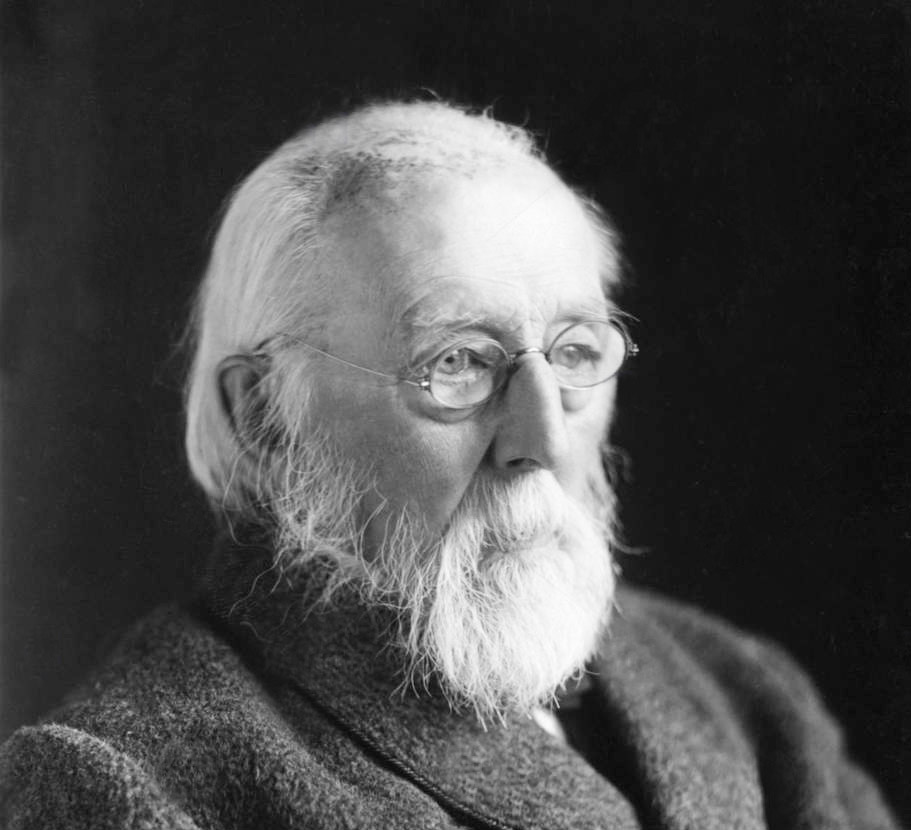

تحدثنا في الفقرات السابقة عن مكانة (ثيودور نولدكه) العلمية والأخلاقية بما في ذلك استقامته وجديته ونزاهته وإنصافه وصرامته العلمية..، إلى غير ذلك من صفاته الحميدة وسقفه المعرفي وسبقه للدراسات القرآنية التاريخية النقدية حتى منح صفة “شيخ المستشرقين”.

رصدت كل ذلك ونشرته دون انبهار؛ لو حصل لي هذا الأخير لما كانت لي قابلية لرصد بعض الاستدراكات في حقه، كون الانبهار مانعا عن النقد والاستدراك، بل يساهم في التلميع والتقبيب والتقديس والتنزيه عن الخطأ والنقد والاستدراك.

هكذا كنت، من قبل، قبل أن من الله علي بعملية الاستدراك الذاتي؛ قبلها كنت من المنبهرين ببعض أهل العلم لم أكن أقبل أن أسمع عنهم ما ينقص من شأنهم ولو ذرة خطأ أو ملاحظة بسيطة!

الآن، ولله الحمد، أصبحت لدي مقاربة شمولية ورؤية موضوعية تجاه الجميع على اختلاف توجهاتهم العقائدية والعرقية والأيديولوجية؛ الكل يؤخذ منه ويرد دون تلميع وتقبيب وتنزيه، ودن تلطيخ وتقزيم وتبخيس، قانون “النقد المزدوج” (ما لهم وما عليهم) يسري على الجميع.

بالنسبة لكتاب (ثيودور نولدكه) رصدت مجموعات ملاحظات، سوف أذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر كون سرد مجملها يحتاج إلى كتاب مستقل قائم بذاته.

الملاحظة الأولى:

– تطرقنا في الفقرة السابقة إلى اعتراف نودلكه بنبوة محمد قائلا:

” لا بد لنا من الاعتراف بأن محمد كان بالحقيقة نبيا “.

اعترف بمحمد نبيا ولم يعترف به رسولا من قبل الله؛ لو اعترف به رسولا لآمن به دون تردد.

المنهج العلمي الصارم المعتمد من قبل نولدكه، وأمثاله اللادينيون المنصفون وهم قلة قليلة، يجعلهم لا يعترفون إلا بما هو ثابت علميا في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فلا شأن لهم به كونه لا يمكن إثباته أو نفيه على السواء.

صفة “النبوة” في علم النفس وعلم الاجتماع ثابتة وفق بعض الإرهاصات والمؤشرات والعلامات؛ على هذا الأساس يتم التمييز بين النبي والإنسان العادي.

يبدو ذلك واضحا في كتاب نولدكه لا سيما في الجزء الأول من ضمنها أن القرآن من صنع النبي يصدر عنه ذلك في ظروف نفسية استثنائية غير طبيعية، ذكر ذلك نولدكه غير ما مرة في كتابه، على سبيل المثال:

” لكن فايل (غوستاف فايل مستشرق ألماني من جيل نودلكه) توصل إلى النتيجة أن محمدا كان يعاني نوعا من الصرع… حيث أن فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الصرع الفعلي، فمن الضروري أن نصف ما كان يغشاه من الاضطراب النفسي الشديد. ويقال أن محمدا كان يعاني منها منذ حداثته… وبما أن الغيبوبة كانت على الأرجح تعتريه فجأة، حين كان غارقا في تفكير عميق، فقد اعتقد أن قوة إلهية كانت تحل فيه “(1).

الرجل يتحدث عن علم، ما طرحه نتيجة استنتاجات مما درسه في التراث الإسلامي وفي علم النفس.

مما بنى عليه استنتاجاته؛ روايات في التراث الإسلامي:

” وصلتنا معلومات كثيرة عن الكيفية الرابعة (بعد ما سرد ثلاث كيفيات تلقي محمد الوحي). إذ يروي أن محمدا كثيرا ما اعترته نوبة شديدة لدى تقبله الوحي، حتى أن الزبد كان يطفو على فمه، وكان يخفض رأسه، ويشجب وجهه أو يشتد احمراره، وكان يصرخ كالفصيل، ويتفصد جبينه عرقا حتى في أيام الشتاء إلخ. هذه النوبة؛ يمكننا أن نذكر عددا أكبر من الإشارات إليها، يسميها البخاري والواقدي: برحاء “(2).

ما نقله نولدكه من التراث الإسلامي كأنه تحليل نفسي لشخصية محمد وتشخيص لمرض يطلق عليه علم النفس “الصرع”.

توجهه العلمي قاده إلى اتخاذ ذلك الموقف.

هذه الحالة الاستثنائية، في نظر نولدكه، تقع لجميع الأنبياء وتلك صفة لصيقة بهم بها منحوا صفة الأنبياء.

ومما يدل على اعتقاد نولدكه أن القرآن من صنع محمد النبي:

” يتعلق بما سبق ذكره أن محمدا أعلن عن سور أعدها بتفكير واع وبواسطة استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتة، وكأنها وحي حقيقي من الله “(3).

استنادا على ما تقدم، اعترف به نبيا ولم يعترف به رسولا من قبل الله. ليس وحده نولدكه له هذا الموقف، بل كل من يعتمد على المنهج العلمي، وحده دون إدخال عنصر عامل الغيب، يمنحون لمحمد صفة نبي فقط، من ضمن هؤلاء المؤرخ عبد الله العروي، له كتاب (السنة والإصلاح) يذكره فيه محمد كونه نبيا “النبي” ولم يذكره في الكتاب كله بصفة “الرسول” البتة.

ملاحظة ثانية:

– نولده لم يكن يفرق في شخص المصطفى بين ثلاث صفات (بشر، نبي، رسول) هذا التمييز من ضمن موضوعات “علم المصطلح القرآني” وهو حديث عهد لم يكن له وجودا في القرنين التاسع عشر والعشرين.

– بشر؛ يسري عليه ما يسري على جميع البشر من ضرورة الأكل والنوم والجماع والتبول والتغوط والسهو والنسيان..

– نبي؛ يجتهد بمعزل عن الوحي تارة يصيب وتارة يخطئ فيستدرك عليه الوحي أو أحد الصحابة..

– رسول؛ مبلغ عن ربه رسالة القرآن الكريم بكل أمانة دون زيادة أو نقصان، وفي هذه المهمة معصوم من الخطأ والنسيان.

في غياب هذا العلم لدى نولدكه وقع له خلط بين تلك الصفات. لنستمع إليه محاولا إظهار بعض مواطن ضعف محمد:

” غير أن روح محمد كان يشوبه نقصان كبيران يؤثران على سموه، فإذا كانت النبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعلة وموحيات الشعور المباشرة، أكثر مما تصدر من العقل النظري (لاحظوا مفهوم النبوة لدى نولدكه)، فإن محمدا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص (أي كان ينقصه العقل الظاهر ويغلب عليه العقل الباطن) ففيما كان يتمتع بذكاء عملي كبير، لم يكن له من دونه أن ينتصر على كل أعدائه، اعوزته القدرة على التجريد المنطقي إعوازا شبه تام (أي كانت تنقصه العلوم العقلية والفلسفية التي كانت منتشرة في عهد نودلكه)؛ لهذا السبب اعتبر (اعتبر) ما حرك نفسه أمرا موحى به، منزلا من السماء، ولم يختبر اعتقاده إطلاقا (أي لم يراجع ما اعتبره وحيا ولم يختبر مصداقيته)، بل اتبع الغريزة التي كانت تدفع به تارة إلى هنا وطورا إلى هناك؛ ذلك أنه اعتبر (اعتبر) هذه الغريزة صوت الله الذي أتاه. وهذا ما ينتج الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام “(4).

هناك عدة ملاحظات في غاية الوضوح بالنسبة لكل لبيب ونبيه يتوفر على قدر لا بأس به من الثقافة الإسلامية وعلى حس نقدي وقوة الملاحظة وشيء من الاستقلالية والموضوعية.

جلي أن القرآن، في نظر نيولدكه، من صنع محمد النبي، وأن ما كان يوحى إليه في ظروف استثنائية (الصرع) كان عليه مراجعته واختباره من خلال العقل الظاهر، وكان عليه أن لا يستجيب لضغط الغريزة، وعلى المسلمين أن يتخلصوا من الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام!

إلى غير ذلك مما رصدته من ملاحظات واستدراكات بالعشرات ضمن كتاب (تاريخ القرآن).

كل ما تقدم من استدراكات لا ينبغي أن تمحو الجانب المشرق لدى عالمنا المقتدر ثيودور نولدكه، فكل اجتهاد بشري لا يخلو من مواطن القوة والصواب ومواطن الضعف والخطأ.

نلتمس له العذر كونه ملتزما بمنهجه العلمي بمعزل عن الجانب الغيبي والإيماني اللذين لا يدخلان ضمن منهجه العلمي المهتم بعالم الشهادة دون عالم الغيب.

المراجع:

-1، ص 23 وما بعدها.

-2، م س، ص 23.

-3، م س، ص 6.

-4، م س، ص 5 وما بعدها.