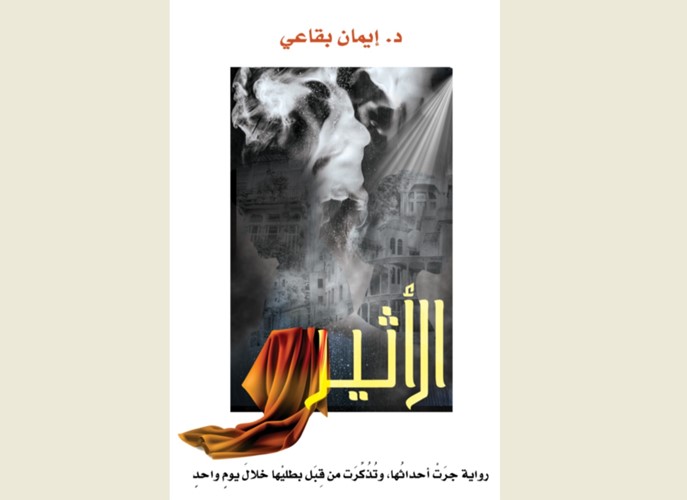

الأثير وإشكالية الوجود السردي: الذاكرة والزمن والكينونة في رواية إيمان بقاعي

حمزة مولخنيف

تنتمي رواية «الأثير» للدكتورة إيمان بقاعي إلى ذلك النمط من الكتابات السردية التي تتجاوز حدود الحكاية لتغدو سؤالًا فلسفيًا عن الوجود الإنساني في زمنٍ متصدّع، تتداخل فيه الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجماعية، والذات مع المدينة، والفن مع الحياة. فهي ليست رواية تُقرأ بوصفها تمثيلًا لواقعٍ اجتماعيٍّ أو سياسيٍّ محدّد، بل بوصفها تجربة في الوعي، ومختبرًا جماليًا يعيد مساءلة العلاقة بين الإنسان والزمن واللغة.

ومن هذا المنظور، تفتح الرواية أفقًا تأويليًا واسعًا يتقاطع فيه السرد مع الفكر، والواقعي مع المتخيّل، لتقدّم نصًّا يمتح من الفلسفة عمقها التأملي، ومن الفن لغته الخاصة في مقاومة العدم. وتأتي هذه القراءة لتستجلي البنية الفكرية والجمالية للرواية في ضوء المفاهيم السردية والفلسفية الحديثة، من باختين وريكور إلى هيدغر وسارتر، سعيًا إلى الكشف عن الكيفية التي يتحوّل بها السرد إلى أداةٍ لفهم الكينونة واستعادة الإنسان في زمن الفقد والخراب.

الرواية في بنيتها العميقة تمثّل تجربة وجودية مركّبة، تستعيد عبر السرد علاقة الإنسان بالزمن والذاكرة والمدينة، وتحاور من خلال تشظيها الجمالي الوعي الفردي في لحظة انكسار كوني شكّلته الجائحة والحروب والخراب النفسي الممتد.

إن «الأثير» لا تُقرأ كحكاية تُروى بل كاختبار للوعي وهو يواجه هشاشته أمام فقد المعنى، ولذلك فهي رواية تُبنى على الارتباك المقصود، حيث لا تتيح للقارئ يقينًا ثابتًا عن موقعه من السرد، بل تجعله جزءًا من عملية التأويل ذاتها. فالنص يشتغل على الحدّ الفاصل بين الذاكرة كفعل وجودي والكتابة كفعل مقاومة، فينفتح بذلك على حقول فلسفية تتجاوز حدود الأدب نحو أنطولوجيا الكينونة كما صاغها هيدغر، حين تصبح اللغة بيت الوجود، ويصير السرد إقامةً داخل هذا البيت المتصدع.

إن المقاربة السردية للرواية تبرز انحياز الكاتبة إلى ما يسميه باختين «تعدّد الأصوات»، لا بوصفه تلوينًا شكليًا بل كاختيار معرفي ينفي مركزية السارد العليم ويجعل الوعي السردي مركّبًا، يلتبس فيه صوت الراوي بصوت الشخصية، ويختلط الحاضر بالماضي في نسيج سردي مشبع بالاسترجاع والانعكاس الداخلي. فالرواية تُبنى على حوار داخلي متصل بين ذاتين: ذات المرأة التي تحمل ذاكرة المكان، وذات الرجل الذي يمثل الأثر الثقافي المتبقي من زمن مسرحي مضى.

في هذا التوازي بين الذاتين، تصبح اللغة وسيطًا للحنين وأداة لتمرين الوعي على مواجهة الفقد، وهي الوظيفة التي يمنحها ريكور للذاكرة حين يربطها بالفعل السردي في تأويل الزمن. فالسرد هنا ليس مجرّد وسيلة لتدوين الحدث، بل هو مسعى لإعادة بناء الزمن الداخلي للشخصيات وإعادة ترتيب الفوضى التي خلّفها الواقع.

تشتغل الرواية على بيروت كجسد رمزي، متعب ومتشظٍ، يحتضن أبطاله كحاضنة جرحٍ لا يلتئم. فالمكان في «الأثير» ليس خلفية للأحداث بل مكوّن أنطولوجي لوجود الشخصيات. حين تمشي البطلة في شوارع المدينة المدمّرة، فإنها لا تستعيد تاريخها فقط، بل تُستعاد هي ذاتها داخل هذا الخراب.

المكان هنا ذاكرة مجسّدة، تتماهى فيها الأحجار مع الأجساد، ويتحوّل العمق المعماري إلى عمق نفسي يكشف ما يسميه غاستون باشلار «شعرية المكان» حيث يصبح البيت، والشارع، والمسرح، والمقهى فضاءات وجودية تتكلم بلغة الذاكرة. إن بيروت بقناعها التاريخي والجمالي ليست سوى استعارة للجسد الإنساني الذي عانى التمزق بين الحرب والوباء، بين الحبّ والفقد، وبين الحضور والغياب.

تتخذ الكاتبة من الجائحة نقطة ارتكاز سردية وفلسفية في آنٍ واحد، فهي لا توظفها كحدث طارئ، بل تجعلها رمزًا للانكشاف الإنساني أمام محدوديته. فالعزلة التي فرضها الوباء تحوّلت إلى شرط وجودي أعاد تعريف علاقة الإنسان بالعالم وبذاته. في تلك العزلة يكتشف الأبطال أن «الأثير» ليس مجرد وسيط اتصال، بل هو الفضاء غير المرئي الذي يحتضن الوعي وهو يحاول النجاة من العدم.

يتقاطع هذا التصور مع الفينومينولوجيا كما صاغها هوسرل وميرلو-بونتي، إذ يتحوّل الوعي إلى تجربة جسدية إدراكية للعالم، فاللغة لا تصف الواقع بل تكشفه من الداخل. في هذا الإطار يمكن القول إن الرواية تمارس نوعًا من الفينومينولوجيا السردية، حيث يلتقي الإدراك الحسي بالاستبطان النفسي لتوليد دلالة تتجاوز الواقعي نحو التجريدي، مما يجعل النص فضاءً لتجريب الحضور الإنساني في حدوده القصوى.

تقوم البنية السردية على ثنائية التوازي والتقاطع. فالحبكة تُبنى على لقاء متأخر بين كاتبة ومسرحي بعد فترات طويلة من الانقطاع، وتتحوّل هذه اللحظة إلى بؤرة يتكثف فيها الماضي والحاضر في زمن واحد، أشبه بما يسميه ريكور «زمن الحكي» الذي يعيد تشكيل «زمن العيش». لا وجود لخطّ زمني مستقيم، بل شبكة من الذاكرات المتداخلة التي تنسجها الكاتبة على مهل، مستثمرة تقنية الارتداد والاستباق والقطع الزمني لإبراز وعي الشخصيات بتجربتها الخاصة.

هذا التفكك الزمني لا يعبّر عن ضعف البناء، بل هو جزء من استراتيجية جمالية تعكس الفوضى التاريخية والاجتماعية التي تعيشها المدينة. فالرواية لا تسعى إلى ترميم الزمن بل إلى مساءلته، باعتباره حقلًا تتقاطع فيه التجربة الشخصية مع الذاكرة الجمعية.

تتسم الشخصيات في «الأثير» بعمق نفسي يقترب من مفهوم «الوجود الملقى» عند هيدغر. فهي شخصيات لا تعرف أين تبدأ ذواتها وأين تنتهي، لأن الوجود نفسه بات موضع سؤال. البطلة، وهي في لحظة مواجهة مع ماضيها، لا تسعى إلى مصالحة قدرية بل إلى فهم معنى أن تكون في العالم، وسط واقع ينهار أخلاقيًا وجماليًا.

أما الرجل، «الأثير» في حياتها، فهو ليس فقط موضوع حبٍّ مفقود، بل تجسيد لذاكرة الفنّ ولصوت المثقف الذي قاوم الانهيار بالكتابة والمسرح. كلاهما يعي أن التواصل بينهما لا يتم عبر اللغة المباشرة، بل عبر التردّدات الوجدانية التي تحافظ على خيط هشّ من الأمل. هذه العلاقة المعلّقة بين الحضور والغياب تذكّر بجدلية «الوجود من أجل الآخر» عند سارتر، حيث يصبح الآخر مرآةً لذاتي في صراعها مع الحرية والقيود.

ينبني خطاب الرواية على أسلوب لغوي يوازن بين الشعرية والتجريد، إذ تتقاطع اللغة السردية مع لغة المسرح والفلسفة في آن. فالجمل تتخذ بنية إيقاعية تحيل إلى موسيقى داخلية تنسجم مع حركة الشخصيات النفسية.

هذا الأسلوب يخلق مسافة بين القارئ والنص، مسافة تأملية تشبه ما يسميه باختين «الكرونوتوب» أي التفاعل بين الزمن والمكان في تشكيل المعنى. فاللغة ليست أداة وصف بل أفقا تأويليا يتكشف من خلاله الوجود، ولهذا فإن الرواية تُقرأ كبنية مفتوحة تتيح تعدد التأويلات وتكسر خطية القراءة. هذا الانفتاح هو ما يمنح النص قوته الجمالية والفكرية، إذ يجعل القارئ شريكًا في إعادة إنتاج الدلالة لا متلقيًا سلبيًا لها.

الرواية تحاور أيضًا تاريخ لبنان الثقافي من خلال استحضار أسماء وأحداث ترتبط بالمسرح والذاكرة الفنية، لكنها لا تفعل ذلك بروح التوثيق بل بروح التأمل في مصير الثقافة نفسها. فالمسرح في الرواية ليس مجرد فن، بل رمزا لفعل الوجود، لأنه المكان الذي تتجسد فيه الحقيقة عبر القناع، وهو المفهوم الذي يشبه التصور الهايدغري للفن باعتباره انكشافًا للكينونة.

إن إعادة بناء «بيت المسرح اللبناني» داخل الرواية تعني إعادة بناء الذات الثقافية التي تهشمت تحت ضغط الأزمات. في هذا المعنى تتحول الرواية إلى بيان ضمني حول ضرورة الفن كملاذ أنطولوجي للإنسان المعاصر، إذ لا خلاص إلا بإعادة الاعتراف بالجمال كقيمة مقاومة.

من الناحية البنيوية، تشتغل الرواية على فضاء مغلق -البيت، المكتب، المدينة المدمّرة- كمرآة للانغلاق النفسي الذي تعيشه الشخصيات، وهو ما يجعل المكان يتماهى مع الحالة الوجودية. هذا الانغلاق لا يُقرأ بوصفه عزلة اجتماعية فحسب، بل كحالة وعي تأملي تعيد إنتاج العالم من الداخل.

إن المعمار السردي الذي تبنيه الكاتبة يوازي المعمار النفسي، فالبيوت المهدّمة والمكاتب المليئة بالكتب والممرات المظلمة ليست تفاصيل واقعية، بل رموز لرحلة الذات في البحث عن مركز ثابت داخل عالم يتداعى. بهذا المعنى تصبح الرواية ممارسةً فلسفية حول معنى المأوى، وكيف يمكن للإنسان أن يجد بيتًا في اللغة بعد أن فقد بيته في الواقع.

يبرز في الرواية وعيٌ عميق بالعلاقة بين الكتابة والموت، وهي علاقة لطالما شكلت محورًا في الفكر الوجودي. الكتابة عند بطلة «الأثير» ليست فعل خلقٍ جمالي فقط، بل مقاومة ضد الفناء، واستعادة لما اندثر. هنا يمكن استحضار تصور ريكور للذاكرة باعتبارها فعلًا أخلاقيًا، إذ يُعاد عبرها بناء الماضي لتبرير الحاضر ومنحه معنى. فحين تكتب البطلة عن «الأثير»، فإنها لا تكتب عنه بل تكتبه، أي تستعيده وجودًا سرديًا بعد أن غاب وجوده الواقعي. هذا التواطؤ بين السرد والموت يجعل من النص نوعًا من «الميتافيزيقا اليومية» التي تمارسها الذات عبر الحكي لتؤكد استمرارها رغم انقطاع العالم.

يتخذ الزمن في الرواية بعدًا حلزونيًا، فهو لا يسير نحو المستقبل بل يعود دومًا إلى نقطة البداية. كل لحظة لقاء هي استدعاء للغياب، وكل حوار هو تكرار لما قيل في الماضي. هذا التكرار لا يعني الجمود، بل هو ما يمنح السرد قوته التأملية، إذ يكشف عن مأساة الوعي الذي يدور في فلك ذاته.

يمكن قراءة هذا الزمن المتكرر في ضوء فلسفة نيتشه عن العود الأبدي، حيث يصبح التكرار اختبارًا لإرادة الحياة في مواجهة العدم. فالشخصيات لا تبحث عن الخلاص بقدر ما تبحث عن معنى البقاء، عن طريقة للعيش داخل الكارثة دون أن تفقد إنسانيتها. هذه الميتافيزيقا الصغيرة التي تنسجها الكاتبة عبر اليومي والعابر تمنح النص بعدًا إنسانيًا عميقًا يتجاوز سياقه المحلي.

تتجلّى الرموز في الرواية بوصفها بنية دلالية مفتوحة، فالعطر، الكمامة، المسرح، والمقهى ليست مجرد علامات سردية بل أنساق رمزية تحيل إلى فلسفة الوجود المعاصر. الكمامة، مثلًا، تتجاوز وظيفتها الواقية لتصبح رمزًا للصمت الذي فرضته الجائحة على الخطاب الإنساني، والعطر يحضر بوصفه أثرًا للأنا المتلاشية، والمسرح كفضاء يعيد تمثيل الحياة ويكشف زيفها في آن.

هذه الرموز تتكامل لتشكّل ما يمكن وصفه بـ«الأنطولوجيا الرمزية» للنص، حيث تُترجم الأشياء معانيها عبر التفاعل مع الوعي لا عبر حضورها المادي. في هذا التشكيل الرمزي يبرز أثر الفينومينولوجيا مجددًا، لأن المعنى لا يسكن الشيء بل ينشأ في العلاقة بين الذات والعالم.

في مستوياتها العميقة، تعكس الرواية أزمة المثقف العربي المعاصر الذي يجد نفسه بين إرث ثقافي عريق وواقع متصدّع. فالشخصيات المثقفة فيها تعاني من اغتراب مزدوج: اغتراب عن المجتمع الذي لم يعد يصغي للفن، واغتراب عن الذات التي تكلّست داخل أدوارها القديمة.

هذا الاغتراب يحيل إلى مفهوم «اللاانتماء» كما طوّره ألبير كامو في فلسفة العبث، حيث يدرك الإنسان أن العالم لا يستجيب لندائه، لكنه يواصل الصراخ لأنه لا يستطيع الصمت. لذلك تبدو «الأثير» رواية عن المثقف الذي يحيا على هامش العالم لكنه يحفظ نوره الداخلي عبر الكتابة، وكأنها وصية جمالية بضرورة الاستمرار في الإبداع رغم الخراب.

من زاوية سيميائية، يشتغل النص على التفاعل بين الدال والمدلول في شبكة من العلامات التي تتجاوز حدود المعنى المباشر. فكل إيماءة أو تفصيل مادي يحمل شحنة دلالية تنفتح على أكثر من مستوى تأويلي. إن السرد عند بقاعي لا يقوم على تواتر الحدث، بل على تراكم الإشارات التي تخلق شبكة من العلاقات الخفية بين النص والعالم. بهذا المعنى، يمكن النظر إلى الرواية باعتبارها نصًا حواريًا يربط بين الذات الفردية والذاكرة الجماعية عبر وسائط رمزية متعددة، في استعادة غير مباشرة لمفهوم باختين عن «الحوارية» بوصفها شرط الوجود الثقافي.

يبدو واضحًا أن «الأثير» تنتمي إلى ما يمكن تسميته بالرواية التأملية، حيث تغيب الحكاية بمعناها التقليدي لتحل محلها بنية تفكّر في ذاتها. فالنص يعي أنه يكتب نفسه، والبطلة تدرك أنها تعيش داخل كتابة، مما يمنح الرواية بعدًا ميتاسرديًا يربط التجربة الجمالية بالتجربة الفلسفية.

هذا الوعي بالكتابة كموضوع للكتابة يقارب ما يقصده رولان بارت حين يتحدث عن النص الكتبي الذي يشارك القارئ في إنتاج المعنى. إن «الأثير» بهذا المعنى ليست رواية تُقرأ لتُعرف أحداثها، بل لتُستعاد عبرها خبرة القراءة ذاتها بوصفها فعلاً وجوديًا.

يتداخل في الرواية الوجدان الفردي مع التاريخ الوطني، حيث تشكّل الحرب اللبنانية وتفجير المرفأ خلفية شعورية أكثر منها حدثًا واقعيًا. فالمأساة لا تُروى بوصفها واقعة سياسية، بل كصدمة وجودية أعادت تشكيل الوعي الجمعي. الشخصيات التي تمشي بين الأنقاض تشبه المدينة التي تحاول النهوض من تحت الركام، وكأن الرواية تقول إن الخراب الخارجي ليس إلا انعكاسًا لخراب الداخل.

هنا تبرز الفلسفة الوجودية مجددًا، فكما يرى سارتر، الإنسان محكوم بالحرية حتى داخل المأساة، وهذه الحرية المأساوية هي التي تمنح للكتابة معناها الخلاصي. الرواية إذًا ليست عن الحرب بل عن أثرها في الوعي، عن كيف يستمر الإنسان بعد أن يفقد القدرة على التصديق.

في المستوى الأسلوبي، تمارس الكاتبة اقتصادًا لغويًا دقيقًا يجنح نحو التوتر الدلالي لا البلاغة الإنشائية. فالكلمة عندها ليست زخرفًا بل أداة كشف، وهي تنتمي إلى ما يسميه أدونيس «اللغة الكاشفة» التي تضيء ما وراء المعنى.

هذه الدقّة في بناء الجملة تمنح النص قوة إيحائية تتجاوز سطح السرد إلى عمق التأمل. كما أن توظيف ضمير الغائب والحاضر يخلق تداخلاً في مستويات الخطاب، فيتحول السرد من وصف خارجي إلى مونولوج داخلي ثم إلى تأمل فلسفي، مما يجعل القارئ يتنقل بين طبقات وعي متعددة دون أن يشعر بانقطاع.

إن العلاقة بين المرأة والرجل في الرواية يمكن قراءتها بوصفها استعارة لعلاقة الكتابة بالحياة. فالمرأة التي تكتب والمسرحي الذي يمثل كلاهما يبحثان عن وسيلة لتجسيد ما لا يُقال، كلاهما يسكنه الحنين إلى الأصل المفقود، وكلاهما يدرك أن اللقاء مستحيل إلا عبر الفن.

هذا الإدراك يعيد إلى الأذهان مفهوم هيدغر عن الفن كطريق لظهور الحقيقة، فالحب في «الأثير» ليس عاطفة بل نمط وجود، إنه انفتاح على الآخر بوصفه إمكانية للكينونة. لذلك لا تنتهي الرواية بحسمٍ سردي بل تظل مفتوحة على احتمالات الغياب، لأن الحقيقة في هذا العالم لا تُقال بل تُعاش كحيرة دائمة.

تشكّل الذاكرة البنية الفلسفية المحورية في الرواية. فهي ليست مجرد استرجاع للماضي بل فعل تأويلي يبني هوية الذات عبر الزمن. ريكور يميز بين «الذاكرة الأمينة» و«الذاكرة المتخيلة»، والرواية تنتمي إلى الثانية، حيث يتحول التذكر إلى إعادة خلق للحياة عبر الخيال.

إن ما تسرده البطلة ليس ماضيًا موضوعيًا بل ماضٍ يُعاد بناؤه وفق حاجتها إلى الفهم والمصالحة. في هذا التداخل بين الحقيقة والخيال يتحقق ما يسميه بول دي مان «الاستعارة الحية» التي تمنح اللغة طاقتها على تجاوز الواقع دون أن تنفصل عنه.

ينكشف من خلال مجمل البنية السردية أن الرواية تُعيد التفكير في مفهوم الذات المعاصرة، تلك الذات التي فقدت مركزها في العالم المعولم والمأزوم. فالأنا في «الأثير» ليست جوهرًا ثابتًا بل كينونة مفتوحة تتشكل من خلال علاقتها بالآخرين وبالزمن. هذا الوعي الما-بعد حداثي يضع الرواية ضمن سياق عالمي يتقاطع مع تيارات ما بعد البنيوية، حيث يغدو النص فضاءً لتفكيك الهوية وإعادة تركيبها. بذلك تنتمي «الأثير» إلى الروايات التي تشتغل على ما بعد الواقعية، حيث تتداخل الطبقات السردية والفكرية في بنية تعددية تحتفي بالتشظي لا بالاكتمال.

تقدم «الأثير» نموذجًا للرواية التي تتجاوز وظيفتها التمثيلية لتصبح أداة تفكير فلسفي في الوجود والزمن والهوية. فهي نصّ يجمع بين الدقة الأكاديمية في بناء خطابه السردي والعمق التأملي في رؤيته للإنسان. من خلال تفاعلها مع الذاكرة واللغة والمكان، تتحول الرواية إلى مختبر فلسفي يختبر إمكانات الإنسان في مواجهة الفقد.

إنها ليست فقط حكاية عن امرأة ورجل ومدينة، بل عن الإنسان في أقصى درجات انكشافه أمام هشاشته. بهذا المعنى، تنتمي رواية إيمان بقاعي إلى الأدب الذي يكتب من أجل أن يفهم لا من أجل أن يروى، ومن أجل أن ينصت إلى ارتجاف الكينونة لا إلى صخب الحكاية.

فالرواية في عمقها ليست نصًّا يُقدَّم لتسلية القارئ أو لإعادة إنتاج حدثٍ اجتماعيٍّ محدد، بل هي محاولة فكرية وجمالية لبلوغ وعيٍ أكثر شفافيةً بالوجود الإنساني وهو يتداعى ويعيد بناء نفسه داخل اللغة. إنها رواية تسائل حدود الإنسان حين يفقد يقينياته، وتعيد إلى الكتابة وظيفتها الأولى: أن تكون بيتًا مؤقتًا للروح في عالمٍ لم يعد فيه بيتٌ آمن. بهذا تتحول «الأثير» إلى شهادةٍ على زمنٍ لم يعد يثق في معناه، لكنها أيضًا إعلانٌ بأن الذاكرة والكتابة والفن، ما تزال قادرةً على مقاومة النسيان، وعلى استدعاء ما تبقّى من الإنسان في الإنسان.

ذلك أن “الأثير” لا تكتفي باستعادة شظايا الذاكرة المنكسرة، بل تؤسس لنوع من الكتابة التي تمتح من الفلسفة وعيها بالحدود، ومن الأدب قدرته على إعادة صياغة التجربة. إنها رواية تتجاوز التوثيق الواقعي لتبلغ مستوى التفكير في المصير، حيث تتحول الجائحة والحرب والحب والمدينة إلى مفاهيم أنطولوجية تُعيد مساءلة معنى الوجود نفسه.

فالحدث هنا ليس ما يقع في الخارج، بل ما يتكوّن في الداخل حين يتقاطع الزمن الشخصي مع الزمن الجماعي. هذا التوازي بين الفردي والتاريخي هو ما يمنح النص كثافته الفكرية، إذ يتيح للكاتبة أن تعيد رسم حدود الذات في مواجهة الانهيار، وأن تطرح سؤالاً فلسفياً عن إمكانية النجاة بالمعنى وسط عالم يتداعى بالحقائق المتناقضة.

في هذا الأفق الوجودي تتجلى بيروت بوصفها استعارة كبرى للإنسان المعاصر، مدينةٌ مثقلةٌ بالخراب والجمال في آنٍ واحد، تستعيد حضورها عبر اللغة كما تستعيد الكاتبة ذاتها عبر الحكي. فكل جدار فيها يحمل ذاكرة، وكل نافذة تفتح على احتمالات المعنى، وكل أنقاضٍ هي في جوهرها بقايا حلمٍ لم يكتمل.

لذلك فإن فعل السرد في “الأثير” لا ينفصل عن فعل الترميم، إذ تحاول الكاتبة أن ترمّم باللغة ما هدمه العنف والتاريخ والوباء، وأن تقيم في الفراغ بيتًا من كلماتٍ تقي الإنسان من العدم. هذه الوظيفة الأنطولوجية للكتابة تجعل الرواية جزءًا من خطابٍ إنسانيٍّ أوسع يتعامل مع الفن كضرورة وجودية، ويعيد للثقافة وظيفتها بوصفها مقاومةً للنسيان.

يتبدّى من خلال العلاقات المتشابكة في النص أن الحبّ في “الأثير” ليس تجربة وجدانية فحسب، بل مجازٌ للبحث عن المعنى. فالمحبّون في الرواية لا يلتقون إلا ليؤكّدوا استحالة اللقاء، ولا يتبادلون الكلمات إلا ليكتشفوا عجز اللغة عن احتواء التجربة. إن هذا الوعي بمحدودية اللغة يحوّل الرواية إلى تأمل في ما وراء القول، حيث يصبح الصمت شكلًا من أشكال الكلام. الصمت بين الشخصيتين، في لحظة اللقاء والفراق، ليس فراغًا بل امتلاءٌ بالمعنى، لأن ما يُعاش يتجاوز دائمًا ما يُقال.

في هذه النقطة تتقاطع الرواية مع الفكر الهيدغري في تصوره للكلمة بوصفها انفتاحًا على الكينونة، ومع التجربة الصوفية التي ترى في السكوت ذروة الفهم. وهكذا يصبح “الأثير” حوارًا بين الفلسفة والوجد، بين الفكر والعاطفة، بين العقل المتأمل والجسد الراجف.

إن تداخل هذه المستويات يجعل من النص فضاءً للتجربة الإنسانية في أبعادها المتناقضة. فكل تفصيلٍ في الرواية، مهما بدا عرضيًا، يحيل إلى بنيةٍ أعمق من الدلالة، وكأن النص يُخفي وراء ظاهر الواقعة نظامًا من الرموز المتشابكة. فالمسرح هو قناع الحقيقة، والكمامة قناع الخوف، والعطر قناع الذاكرة، وكلها أقنعة تذكّر القارئ بأن الإنسان كائنٌ يعيش تحت سطح من التمثيلات، وأن الكشف عن جوهره لا يتم إلا عبر الفنّ.

هذه الرموز، بتعددها وتداخلها، تنسج ما يشبه البنية الأسطورية للواقع، حيث يعود الإنسان إلى مواجهة أسئلته الأولى: من أنا؟ ما العالم؟ وما المعنى الذي يمكن أن يُستخلص من التجربة؟ في هذه الأسئلة يتقاطع “الأثير” مع التراث الفلسفي الوجودي الذي جعل من القلق نقطة البدء في التفكير.

يتضح أيضًا أن الرواية تعيد الاعتبار للذاكرة كقوة خلاقة لا كمستودعٍ للماضي. فالذاكرة في منظور الكاتبة ليست أرشيفًا، بل طاقة إنتاجٍ للمعنى، إذ تُعيد كتابة الزمن وتمنح الحدث بعده الرمزي. بهذا المعنى، لا يُصبح الماضي في الرواية مجرد تذكّر، بل فعل بناء مستمر، يحقّق من خلاله الإنسان مصالحةً مع ذاته ومع تاريخه.

الذاكرة هنا تكتسب بعدًا أخلاقيًا كما عند ريكور، لأنها تعيد للزمن ضميره، وتحوّل الألم إلى معرفة. ومن خلال هذا التحول، تتحقق الوظيفة العميقة للأدب بوصفه شكلاً من أشكال العدالة الرمزية التي لا ينالها الواقع.

إن التحليل الفينومينولوجي للنص يكشف عن حساسية عالية في تصوير العلاقة بين الوعي والعالم. فالأشياء في الرواية ليست موضوعات خارجية بل ظواهر تنفتح في أفق الإدراك. كل مشهدٍ سردي هو تجربة إدراكية يتحوّل فيها الخارج إلى مرآةٍ للداخل. الضوء، الألوان، الأصوات، وحتى الصمت، تُعامل بوصفها وقائع وجودية تتيح للذات أن تعي حضورها في العالم.

هذه الحسّية الفينومينولوجية تمنح النص بعدًا جماليًا نادرًا، لأنها تجعل القارئ يعيش التجربة لا بوصفه مراقبًا بل مشاركًا في انكشافها. ومن خلال هذا الوعي الجسدي بالوجود، تعيد الكاتبة الاعتبار للخبرة الحسية كطريقٍ إلى الفهم، في مقابل التجريد العقلي البارد.

من هذا المنظور، تُعيد “الأثير” تعريف العلاقة بين الفكر والفن، بين الفلسفة والرواية. فهي لا تكتفي بأن تستعير من الفلسفة مفاهيمها، بل تُمارس التفكير داخل اللغة الأدبية ذاتها، حيث تتحوّل الجملة إلى مساحةٍ للتساؤل. فكل بناء لغوي في النص يحمل أثرًا فلسفيًا، وكل تأملٍ وجودي يُترجم في بنيةٍ أسلوبية دقيقة.

هذه الطريقة في الكتابة تقرّب الرواية من مفهوم “الفكر الأدبي” الذي يجعل من النص فضاءً للتأمل لا مجرد وعاءٍ للحكاية. ولذلك يمكن القول إن “الأثير” تضع نفسها في سياق الروايات العربية المعاصرة التي تعي أن مهمة الأدب اليوم ليست أن يحاكي الواقع، بل أن يفكّر فيه.

إن التوتر بين الحبّ والموت، بين الأمل واليأس، بين المدينة والخراب، يشكّل البنية العميقة التي تنبض بها الرواية. فكلّ ثنائيةٍ من هذه الثنائيات لا تنتهي بانتصار طرفٍ على آخر، بل تتفاعل في حركةٍ جدليةٍ مفتوحة تُبقي النصّ في حالةِ سؤالٍ دائم.

بهذا المعنى، يمارس السرد فعل المقاومة عبر إبقاء الجرح مفتوحًا، لأن الإغلاق يعني الموت الرمزي. لذلك تظلّ الرواية معلّقةً في لحظةٍ وسطى، لا هي بدايةٌ ولا نهاية، بل مسارٌ تأويليٌّ يتواصل مع القارئ في كل قراءةٍ جديدة. فالنصّ لا يقدّم أجوبةً جاهزة، بل يخلق أسئلته الخاصة ويُدخل القارئ في لعبة المعنى، حيث لا يتحقق الفهم إلا بقدر ما يُمارَس.

في ضوء هذا كله، يمكن النظر إلى “الأثير” بوصفها رواية تأسيسية في تجربة السرد العربي المعاصر التي تمزج بين الحسّ التاريخي والفكر التأملي. فهي تستعيد بيروت لا كمدينةٍ جغرافيةٍ فحسب، بل كرمزٍ لعالمٍ عربيٍّ يعيش تحوّلاته الكبرى بين الحرب والسلام، بين الانكسار والرغبة في البقاء.

وتستعيد الإنسان العربي لا ككائنٍ سياسيٍّ أو اجتماعيٍّ، بل كذاتٍ تبحث عن معنى وجودها في عالمٍ مهدد بالزوال. هذه الرؤية تمنح الرواية بعدًا كونيًا يجعلها تتجاوز خصوصيتها المحلية لتلامس جوهر الإنسان في كل زمانٍ ومكان.

بهذا تكتمل في الأثير صورة الرواية التي تمزج بين السرد والفكر، بين الذاكرة والتاريخ، بين الحلم والواقع، لتقدّم نصًّا يذكّرنا بأن الأدب، حين يخلص لتجربته ولغته، قادرٌ على أن يكون فعل معرفةٍ ومقاومةٍ في آن. إنها رواية تكتب من أجل أن تفهم لا من أجل أن تروي، تكتب لأن الفهم ذاته هو آخر أشكال النجاة الممكنة.