أصل الإسلام (ما قبل الهيولى، ما قبل الحياة، ما قبل الإنسان، ما قبل التاريخ) (9)

محمد زاوي

4-الأصل الرابع: ما قبل التاريخ (أصل الدين)

(…)

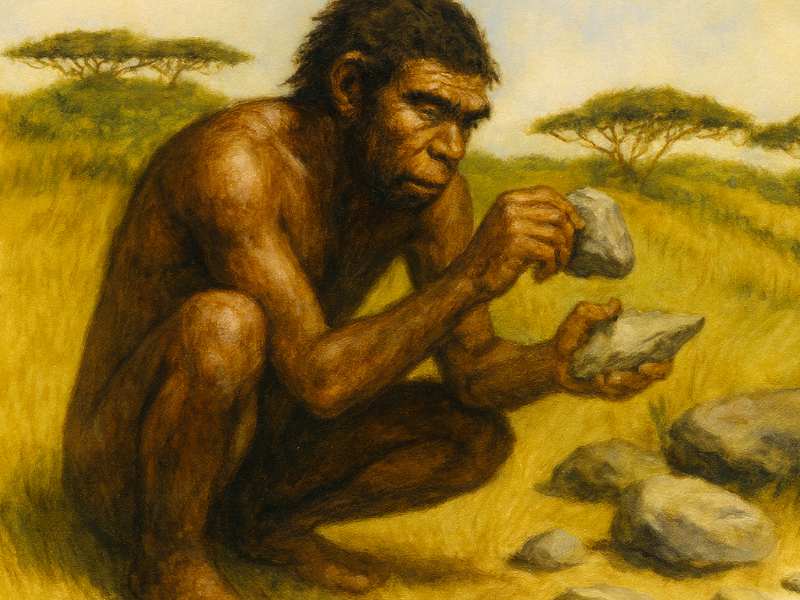

كان الإنسان البدائي، ما قبل التاريخي (ما قبل التفاوت والكتابة والدولة)، حبيس واقعه البدائي حيث الندرة في الطبيعة وتخلف القدرة على تركيم الملكيات الخاصة، بل وامتلاكها قبل ذلك.

عاش هذا الإنسان البدائي حاجة موضوعية خاصة فرضت عليه الاكتفاء بإعادة إنتاج حياته والتعاون والتكافل لتحقيق ذلك ودفع مخاطر الطبيعة.

وقد أملى علاقة الإنسان بالطبيعة ونزوعه نحو تنظيم الجماعات البشرية (قبائل وبطون) البوادر الأولى لتدين الإنسان. عجز الإنسان أمام الطبيعة، القلق الوجودي الاول، الحاجة إلى نظام أسمى؛ هذه هي الأصول الأولى لتدين الإنسان.

وكلها أصول سابقة على الدولة، أي سابقة على التاريخ. فالدولة أداة للسيطرة الاجتماعية، والتاريخ تاريخ التناقض الاجتماعي.

وهذه بعض إيضاحات بخصوص الأصول المذكورة:

عجز الإنسان أمام الطبيعة؛ إذ كثيرا ما كان الإنسان يجد نفسه عاجزا أمام قوى الطبيعة وتقلباتها. فناهيك عن الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، لم يكن الإنسان يجد أجوبة على انقطاع الغيث أو جفاف المنابع أو تضرر الوحيش والمالية الخ.

هذا العجز أمام الطبيعة استحال لدى الإنسان ما قبل التاريخي “لجوءا إلى قوة غيبية”، شخصها في الكائنات بداية، ثم أخذ يجردها شيئا فشيئا إلى أن أصبحت ما هي عليه اليوم، الله “الذي ليس كمثله شيء”، و”تعالى ذو الجلال والإكرام”. والإيجاد في الذهن لا يعني بالضرورة اختلاقا في الحقيقة، وإنما هو نوع من الكشف قادت إليه علاقة الإنسان بالطبيعة.

وهكذا ظل الإنسان، مع كل كشف ملموس في الطبيعة، يصبح الغيب أكثر تجريدا.

القلق الوجودي الأول؛ الموت ظاهرة طبيعية أيضا، أو هكذا تبدو للبحث البيولوجي. إلا أنها فرضت على الإنسان نوعا من القلق الوجودي بالتزامن مع تقدم مؤهلاته العقلية (العصبية)، فانتابته فيها عدة أسئلة: ما الذي حصل؟ وكيف حصل؟ ولماذا غادر الحياة قريب لتوه كان يمشي بين الناس؟

فرضيات عديدة تقول إن الإنسان اكتشف حياة أخرى في حلمه، فزعم أن الموت تنقل الإنسان إليها. وتزعم فرضيات لمتخصصين في تاريخ الأديان أن الإنسان ظن عودة أرواح الموتى إلى جماجم حفظها أو أصنام أقامها. لقد تعلم الإنسان معنى الغيب عن طريق الموت، فمن خلالها فكر في عالم آخر أظهرت مناماته بعضا منه أو أصداء له.

ورغم ما تبديه الأحلام، وما تتيحه الجماجم والأصنام والطواطم والأوثان من قدرة على التجسيد المادي للغيب، إلا أنه بقي “سرا مكنونا” بلغ أوجه ب”عقيدة الله”.

الحاجة إلى نظام أسمى؛ وهو “القانون البدائي” الذي يؤسس دينيا لطاعة زمنية اضطر إليها الإنسان بعد اجتماعه الواعي، حيث المجموعات والعشائر والقبائل الخ.

وقد كان هذا النظام عرفيا غير مكتوب يتناسب مع طبيعة المجتمعات الشفوية، ولم يدوّن إلا بتأسيس الدول. يحتاج هذا النوع من التشريع العرفي الديني إلى مرجع أعلى، تارة يكون هو الإله، وتارة يتصرف باسم الغيب ويشرف على تنفيذ أمره.

وقد عُرفت مرحلة الأمومة بتقديس الأم الأسمى باعتبارها مسؤولة عن تنظيم المجموعات والعشائر، وذلك في فترة سابقة على سيطرة الأب الأعلى أو شيخ القبيلة لاعتبارات اقتصادية أكثر منها أخلاقية. اكتسبت الأم قداستها من وظيفتها التنظيمية والتطهيرية داخل “البيت” (الكهف، الكوخ، الخ)، فارتبط بها الدين كما ارتبطت القداسة بالطهارة.

وربما تعبر هذه الحاجات كلها -العجز والقلق والنظام- عن “ظمأ أنطلولوجي” (الدين والظمأ الانطلوجي، عبد الجبار رفاعي) هو نفسه قاد الإنسان إلى الإجابة على الحاجة بسؤال الغيب. فهناك أبحاث تثبت بالتجربة حاجة الإنسان إلى الغيب، إذ لا تستجيب مناطق من دماغه إلا للعقائد الغيبية واستدعائها.

ولذلك تسمى هذه المناطق المثارة بالغيب ب”مناطق الألوهية”، وهي لا تعطي إشارات الاشتغال والتجاوب إلا كرد فعل على استدعاء الإنسان لعالمه المفارِق والمتجاوِز (ثم صار المخ عقلا،عمرو شريف).