قراءة في كتاب المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة: أنفاس التاريخ وروح المكان في محراب التراجم

حمزة مولخنيف

حين تنبع الكلمات من معين الوفاء، وتُخطّ التراجم بحبر الذاكرة الجماعية، تولد الكتب التي لا تُقرأ فحسب، بل تُعاش وتُتلى كما تُتلى الأسفار الخالدة. ومن هذا النسق، يأتينا كتاب “المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة” للفقيه إدبراهيم إبراهيم التامري، كأحد أهم الأعمال التأريخية المحلية التي أُنجزت في مغربنا الحديث، ليس فقط لأنه أحيا سِيَر رجال وعلماء وزوايا وأسر علمية كادت تطويهم رياح الإهمال، بل لأنه استطاع أن يستعيد روح المكان، ويبعث الحياة في أوصال ذاكرة شفهية وعلمية كانت تئن تحت وطأة النسيان.

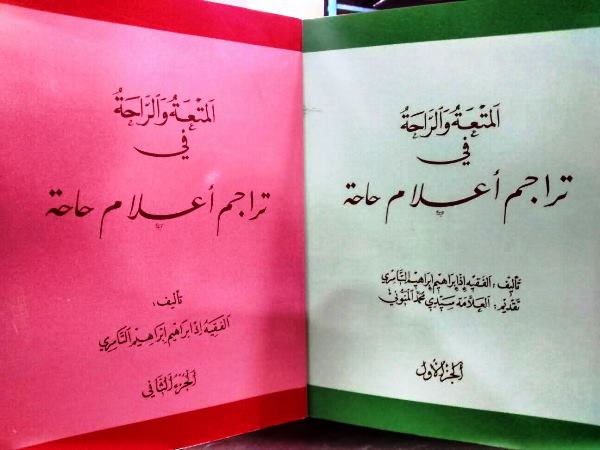

صدر كتاب “المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة” في إطار مشروع موسوعي ضخم، اختطه الفقيه إدبراهيم إبراهيم التامري بعزم المثابرين، ووعي المشتغلين على المعنى العميق للتراث. وقد خُطّط له أن يمتد على أحد عشر جزءًا، نُشِر منها إلى حدود الساعة ثلاثة أجزاء فقط، وهي تمثل اللبنات الأولى من هذا العمل المتسلسل الذي يسعى إلى جمع ذاكرة منطقة بأكملها، لا مجرد جمع أخبار رجالها.

إننا أمام موسوعةٍ في طور التحقق، مشروع علميّ متأنٍّ، يتقدّم خطوةً خطوةً في طريق التوثيق الصبور، وفي كل جزء منها نلمح تطريزًا دقيقًا لمشاهد من التاريخ الحاحي: في علمائه، وفقهائه، وصلحائه، وزواياه، وأُسَرِه العلمية ومدارسه العتيقة.

وقد اختار المؤلف أن ينهج سبيل الإصدار المرحلي، لا استسهالًا ولا استعجالًا، بل إيمانًا بأن للأشياء أزمنتها الناضجة، وأن التأريخ لا يُكتب دفعة واحدة، بل يُجتنى كما يُجتنى التين والزيتون، في أوانه وبأناة. وتكريسًا لهذا النهج، صدرت الأجزاء الثلاثة الأولى من هذا العمل الموسوعي على التوالي خلال السنوات الأخيرة، حيث خرج الجزء الأول إلى النور سنة 1995، تبعه الجزء الثاني سنة 1998، ثم تلاه الجزء الثالث في 2025، وكلها نُشرت عن مطبعتي النجاح والمعارف الجديدة بكل من الرباط والدار البيضاء، وكلتاهما من الدور المغربية الرصينة التي ما فتئت تحتضن أعمالًا علمية جادة ذات طابع توثيقي محلي.

هذا التسلسل في النشر يعكس وعيًا منهجيًا لدى المؤلف، وحرصًا على مراجعة المادة العلمية، وتنقيحها، وتحقيقها في كل جزء قبل الدفع به إلى الطبع. فالكتاب لا يلهث وراء الاكتمال الكمي، بل يسعى إلى نَفَس نوعيٍّ طويل، يجمع بين غنى المضمون، ودقة الإخراج، ووفاءٍ صارم لأمانة التاريخ وذاكرة المكان.

هذا المؤلف الكبير، الذي يجمع بين رصانة التحقيق الفقهي والدقة التاريخية وسعة الأفق الصوفي والعلمي، هو ثمرة جهد سنوات طويلة من البحث والتنقيب والتوثيق، انطلق خلالها الفقيه التامري من حرقة معرفية وروحية حملته على صوغ هذا العمل، لا بوصفه أرشيفا جافّا، بل باعتباره وثيقة وجدانية وذاكرة حية تحفظ وجه حاحة وتعيد رسم ملامحها العلمية والروحية والثقافية.

الكتاب في عمقه، ليس سردًا محايدًا لتواريخ الأعيان، بل هو سفرٌ في الزمن المغربي العميق، حيث تتداخل سِيَر الرجال مع تضاريس الجبال والقرى، وتتشابك أسماء الزوايا مع أسماء الشيوخ، في نسيج دقيق يُعيد تشكيل صورة منطقة حاحة باعتبارها جغرافيا علمية وروحية فريدة، حاضرة في خرائط المعرفة المغربية، وإن جارت عليها الجغرافيا السياسية المعاصرة بالتهميش.

تظهر القيمة الأولى لهذا الكتاب في كونه أعاد الاعتبار لأعلام كانوا في يومٍ من الأيام مشاعل علم وهداية، وارتبطوا بتاريخ المنطقة في مستويات متعددة: التدريس، الفتوى، القضاء، الصلاح، التربية، التحكيم بين الناس، أو حتى ربط الحلقات العلمية بين سوس والمركز، في سلا وفاس ومراكش. هؤلاء الأعلام الذين ترجم لهم المؤلف، لا تُحيل تراجمهم فقط على أفراد، بل تُحيل على سياقاتٍ تاريخيةٍ واجتماعية ودوائر تأثيرٍ عميقة، تُبرز كيف كانت حاحة مركزًا للإنتاج المعرفي ومجالًا حيويًا للعلماء والمتصوفة.

اللافت في ثنايا الكتاب أيضًا، هو العناية الفائقة التي أوليت للزوايا، بوصفها ليست مؤسسات دينية فقط، وإنما كيانات اجتماعية وروحية تحمل وظائف متعددة، منها التدريس والإيواء والوساطة وحفظ الأمن الروحي للمجتمع. فقد أفرد التامري في كتابه مساحات معتبرة للحديث عن زوايا عديدة مثل زاوية الأسرة المنانية، زاوية سيدي أبي زكرياء الحاحي وغيرها، مبرزًا أدوارها في التأطير الروحي والعلمي للمنطقة، وراصداً أسماء شيوخها، ومساهماتهم في تثبيت الإسلام وفق المذهب المالكي والتصوف السني والعقيدة الأشعرية، الذي تميّز به المغرب عبر قرون.

وفي ارتباط عضوي بالزوايا، تأتي الأضرحة والمدارس العلمية العتيقة المباركة، التي خصص لها المؤلف حيزًا وافيًا، إدراكًا منه بأن الأضرحة في المخيال المغربي ليست فقط مكانًا للزيارة والدعاء، بل هو علامة على تاريخ روحي عميق، وذاكرة عمرانية واجتماعية. هكذا، نجد أسماء كبرى لأولياء المنطقة حاضرة في الكتاب، من أمثال سيدي أبي البركات العبدري، وسيدي علي ؤعبدالنعيم، وسيدي محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات، والأمير زكرياء الحاحي، وغيرهم ممن ظلت قبورهم مزارات تحج إليها القلوب قبل الأقدام، وتُروى عندها القصص والأذكار، ويُستعاد عبرها عهد البركة والصلاح.

أما المدارس العتيقة، فقد تناولها التامري من حيث دورها في تأطير النخب العلمية وتخريج العلماء، رغم أن الكتاب لا يقدم لائحة شاملة لكل المدارس، إلا أن إشاراته الدقيقة إلى زاوية العبدري الحاحي، ومدرسة المحصر النكنافية وغيرها، وبعض الحلقات القرآنية والعلمية في المساجد الكبرى، تكشف عن حيوية المشهد العلمي في حاحة، حيث لم تكن القرية أو الدوار تخلو من شيخٍ أو فقيه أو مجلس للعلم، في مشهدٍ يكاد يتكرّر في كل ربوع المغرب التقليدي، لكنه في حاحة كان مشبعًا بروح التواضع والزهد والكرامة.

ومن الجوانب المتميزة في هذا المؤلف، توظيف المؤلف للرواية الشفوية والمأثورات المحلية والوثائق الأسرية، في تناغم دقيق مع المصادر المكتوبة، مما أضفى على العمل طابعًا أنثروبولوجيًا غير مباشر، يكشف العلاقات الاجتماعية وموازين الاحترام والتقدير بين القبائل والأسر العلمية. وهو بذلك لم يكن مجرّد فقيه يُؤرّخ لأهل الفقه، بل مؤرخا للمجتمع الحاحي في أبعاده المتعددة.

وفي ما يتعلّق باللغة والأسلوب، فإننا بإزاء نصّ فريد يجمع بين بلاغة السلف ودقّة المحقّقين، فهو لا ينزلق إلى التهويل أو الإنشاء، كما لا يقع في الجفاف أو الرتابة. بل نجد الكاتب يميل إلى أسلوب السرد المُغنى بالتعليق، فيضع الترجمة في إطارها التاريخي، ويُبرز خصائص الشخصية المترجم لها، دون أن يغفل عن اللمسة الروحية التي تمنح النص دفئًا وصفاءً، قلّما تجده في كتب التراجم المعاصرة.

ومما يُحسب للمؤلف في هذا العمل، أنه لم ينحُ منحى الإقصاء، بل أدرج في تراجمه رجالًا من مشارب متعدّدة، فمنهم الفقيه، والصوفي، والمُحدّث، والأديب، والنَّسّابة، بل حتى أولئك الذين لم ينالوا شهرة في سجلّات التاريخ الرسمي، لكنه أعاد لهم الاعتبار انطلاقًا من الحضور المحلي والاعتراف الشعبي. وهذا يُبرز نزعة المؤلف إلى الإنصاف التاريخي، بعيدًا عن مركزة المعرفة أو حصرها في نخبة بعينها.

يستحق هذا المصنف أن يُوصف بأنه موسوعة محلية بامتياز، لكنه موسوعة ذات امتداد وطني ورؤية شاملة، لأنه يُسهم في ملء فراغ كبير في الخريطة الثقافية المغربية، عبر تسليط الضوء على منطقة لم تنل ما تستحقه من الدراسة رغم عمقها التاريخي. ومن هنا، فإن العمل يصلح أن يكون مرجعًا للباحثين في التاريخ الثقافي والاجتماعي للمغرب، كما يصلح أن يُدرّس ضمن مناهج تاريخ العلم المحلي، والتصوف الشعبي، وتاريخ التعليم التقليدي.

في ظل واقع مغربي تعاني فيه كثير من المناطق من تآكل الذاكرة الجماعية، يبرز كتاب “المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة” كصرخة في وجه النسيان، ودعوة صريحة إلى رد الاعتبار للأرض والعلم والإنسان. إنه ليس كتابًا يُقرأ ثم يُطوى، بل وثيقة تستوجب أن تُفتح على أوسع نطاق، وأن تُستكمل في أجزاء لاحقة، تُوسّع من الأفق الذي بدأه التامري بصدق وإخلاص نادرين.

لقد قدّم الفقيه إدبراهيم إبراهيم التامري عملاً كبيرًا في حجمه، عميقًا في محتواه، راقيًا في أسلوبه، جريئًا في موضوعه، ويكفيه شرفًا أنه أعاد الاعتبار لحاحة وأعلامها، وزواياها ومدارسها، وطرقاتها وأحجارها، ولغتها وسكّانها، وأسرها العلمية وتاريخها الروحي. فهنيئًا له، وهنيئًا لحاحة بهذا العمل الذي سيظل منارة تهدي الباحثين والدارسين وعشاق التراث المغربي، كلّما أرادوا أن ينهلوا من معين الذاكرة الصافية، والروح المغربية الأصيلة.

ومهما أسهبنا في بيان أهمية كتاب “المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة”، فإن الكلمات تظل عاجزة عن الإحاطة بكل أبعاده، لأنه ليس فقط عملاً من أعمال التأريخ الجزئي، بل هو فنّ من فنون الوفاء، كتبه رجل من أبناء الأرض الذين شبّوا بين الجبال، وتشرّبوا فقه القرى، وتفتّحت أرواحهم على نور الزوايا، وشهدوا ما آلت إليه الأحوال حين انسحب الشيوخ وانطفأت المصابيح.

إن ما قام به التامري، من جمعٍ شاقّ ودقيق لتراجم رجالٍ منسيين في الهامش، هو في الحقيقة ضرب من المقاومة الهادئة ضد اختفاء الهوية وتبخّر التراث. ذلك أن مجتمعاتنا، وقد انجرفت في تيارات التحديث السريع، بدأت تفقد علاقتها بأصلها، وتفقد معها القصص المؤسسة لمعاني الانتماء، والكرامة، والمركز المعنوي. فجاء هذا الكتاب بمثابة صرخة حبّ ونداء عودة إلى الذات الجماعية.

الحديث عن حاحة في هذا العمل لا يقتصر على جغرافيا قبائلية، بل يتجاوزها إلى مفهوم الحيّز الثقافي، حيث تتداخل الطبيعة بالتاريخ، واللسان بالتصوف، والجبال بالنصوص. ومن يقرأ تراجم أعلام المنطقة، يتبدّى له أن المعرفة في حاحة لم تكن يومًا مفصولة عن الأخلاق، وأن الفقيه لم يكن مجرد مدرّس في محراب، بل كان مرشدًا اجتماعيًا، وصاحب رأي، ومُصلحًا وناصحًا وعارفًا بالناس والدواخل.

ولعل ما يُميّز الكتاب أيضًا هو تلك النزعة إلى التكامل بين الديني والمعيشي. فنحن لا نجد فقط سردًا لمسارات التكوين العلمي للشيوخ والعلماء، بل نجد أيضًا إشارات دقيقة إلى علاقاتهم بأهاليهم، وأدوارهم الاجتماعية، وطرائق عيشهم، وحتى ما كان يُروى عن كراماتهم وحِكمهم ومواقفهم في القرى والأسواق. وهذه التفاصيل، وإن بدت صغيرة، إلا أنها ترسم البُعد الإنساني للعلماء، وتقرّبهم إلى القارئ، وتُعيد للمعرفة طابعها الحيّ والمجتمعي.

وبين سطور هذا الكتاب، تطالعنا أسماء علماء عاشوا في صمت، وتعلّموا في الكتاتيب العتيقة، وتركوا أثرًا عميقًا رغم أنهم لم يخلّفوا مؤلفات. رجالٌ كانوا كتبًا تمشي على الأرض، تُروى أخبارهم لا بما كتبوا، بل بما عاشوه من تزكية وتربية وتواضع وعلم. ومن هنا، فإن هذا العمل يفتح بابًا للحديث عن العلم غير المدرج في البيبليوغرافيات، وعن شكل آخر من أشكال الإشعاع: الإشعاع الشفوي والتربوي والروحي.

ثم إننا لا نستطيع أن نغفل عن البعد الصوفي الحاضر بعمق في أجزاء الكتاب. فجلّ أعلام حاحة الذين ترجم لهم المؤلف، إمّا كانوا أهل تربية وسلوك، أو ارتبطوا بزوايا ومنظومات تربوية عريقة، تتبع الطرق المشهورة في المغرب كالناصرية والتيجانية والدرقاوية، بل أحيانًا طرقًا محلية لها جذورها الخاصة.

وللقارئ أن يتأمّل كيف تشكّل المزاج الديني الحاحي ضمن هذه الشبكات، وكيف حافظت على توازنٍ بين الفقه والصلاح، وبين الشريعة والحقيقة، بما يجعل من حاحة نموذجًا حيًّا لما سمّاه البعض “الإسلام المغربي الشعبي”.

إننا حين نتصفّح تراجم الكتاب، نكتشف أن المؤلف لم يكن مجرد ناقل، بل هو مُنسّق ماهر لتفاصيل متشظّية، جمعها من أفواه الرجال، ومن بطون دفاتر العائلة، ومن رقوق المساجد المنسية، ومن الزيارات الميدانية للمدارس العلمية والزوايا. عمله هو ثمرة معايشة طويلة للتاريخ الصامت، ذلك التاريخ الذي لا تدوّنه الدول، ولكن تحفظه الأرواح والقبور والحكايات والأمثال.

وإذا شئنا أن نقرأ الكتاب من زاوية أكاديمية، فإننا أمام عملٍ يُلامس ميادين معرفية متعددة: تاريخ الثقافة، وسوسيولوجيا الدين، والأنثروبولوجيا الرمزية، وتاريخ التعليم التقليدي، والدراسات الجهوية. ومع ذلك، يظل هذا الكتاب بعيدًا عن الجفاف الأكاديمي، قريبًا من روح الناس، لأنه مكتوب بلغة نابعة من القلب، تُراعي الأصول، وتخاطب العقل، دون أن تفقد نبرتها الروحية الدافئة.

وليس من المبالغة في شيء، أن نقول إن هذا العمل يمكن أن يُعدّ نموذجًا يُحتذى لكل الباحثين في المغرب العميق، بل أن يُدرّس ضمن مناهج التأريخ المحلي، وأن يكون مُلهمًا لمبادرات بحثية مماثلة في مناطق أخرى، مثل دكالة، وتادلة، والريف، وأحواز سوس، حيث لا تزال الذاكرة الشفوية تنطوي على كنوز تنتظر من يُحييها.

حين نتجاوز القراءة السطحية لكتاب “المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة”، ونلج عوالمه الداخلية بما تحمله من خلفيات معرفية وروحية، ندرك أننا أمام عمل ليس عاديًا في سياق التأريخ المغربي، بل أمام جهد فريد يُعيد مساءلة أنماط الكتابة التاريخية، لا سيما تلك المتعلقة بالتجربة المحلية، التي كثيرًا ما أُهملت أو اختُزلت في الحكايات الشفوية العابرة.

ما فعله الفقيه إدبراهيم إبراهيم التامري، في هذا المقام، لم يكن تكرارًا لنسق التراجم كما عهدناه في موسوعات الحواضر الكبرى كفاس وسلا ومراكش، بل كان استئنافًا لتقليد عالٍ من التأليف، وتجديدًا لروح الكتابة عن الأعلام، لا من موقع الإعجاب بهم فقط، بل من موقع الإيمان بأن حفظ سيرهم حفظٌ لوجهٍ من وجوه الذات المغربية.

إن الكتاب يعيد الترجمة إلى أصلها الأول، بوصفها أداة لحفظ الذاكرة، واستدعاء للتاريخ الحي، لا مجرد استظهار لوقائع مضت. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المؤلف لم يكتب تراجِم جامدة، بل استدعى سِيَر رجال عاشوا في الجبال والقرى، وعلّموا القرآن، وأسسوا الزوايا، وربّوا الأجيال، ثم انسحبوا بهدوء من سجلّ التاريخ الرسمي.

كتاب “المتعة والراحة” هو، بهذا المعنى، نموذج ناضج من نماذج التأريخ الشعبي العالم، حيث تتلاقى معرفة الفقيه المتضلّع مع حسّ المؤرخ الذي يعيش في قلب المكان، ويكتبه من داخله لا من خارجه. لا يكتب المؤلف من برج عاجي، بل من الأرض، من الممارسة، من تفاصيل الحياة اليومية التي تنبض داخل المساجد والزوايا والمدارس والأسواق.

هذا النوع من الكتابة يتطلب حضورًا مزدوجًا: حضورًا معرفيًا يمكّن صاحبه من فهم مصطلحات التراجم، والأنساب، والفقه، والسلوك، والتاريخ، وحضورًا وجدانيًا يُمكّنه من النفاذ إلى طبقات المعنى التي لا تُقال، بل تُشعر وتُستبطن، كما في دلالات القبور، والعادات، والحكايات، والكرامات، والرموز الصامتة في معمار الزوايا.

لا يسلك الفقيه التامري طريقًا جامدًا في ترتيب تراجمه، فهو لا يقدّم أسماء فقط، بل ينحت لكل اسم سياقه، ويعطي للشخصية جذورها في القبيلة، وجغرافيتها، وامتدادها في سلاسل العلم والتربية، ويربط بين العالم والزاوية، وبين المتعلم والشيخ، وبين اللحظة الفردية والمجتمع.

وهكذا، يصبح الكتاب أداة تحليل اجتماعي، يتيح لنا أن نقرأ من خلاله الحركية العلمية والاجتماعية في حاحة، وكيفية انتقال المعرفة، وتداول المرجعيات، وبنية السلطة الرمزية، دون الحاجة إلى تنظير خارجي أو نماذج مفروضة.

يتحوّل هذا العمل من كونه سجلًا للتراجم، إلى كونه مرآة لكامل المنطقة. فهو يُعيد الاعتبار لحاحة باعتبارها فضاءً روحيًا وثقافيًا ومعرفيًا عريقًا، كانت عبر قرون خزانة للعلماء، ومنبعًا للصلحاء، وملتقى للطرق الصوفية والمدارس العتيقة.

ولئن طُمِس هذا الحضور في السرديات الرسمية، التي لطالما ركّزت على الحواضر الكبرى، فإن هذا الكتاب يُبرز أن الجبال والقرى والمداشر كانت دومًا جزءًا من النسيج الحي للهوية المغربية، ومن حركية إنتاج المعنى، بل إنها أحيانًا كانت أكثر حيوية، لما امتلكته من صفاء وتفرّغ وصدق في طلب العلم والعبادة.

الذي يقرأ هذا العمل لا يخرج منه فقط بمعرفة عن أعلام ومدارس وزوايا، بل يخرج بصورة متكاملة عن نسق الحياة في حاحة، بطقوسها وأنماط تدريسها، وعلاقاتها بين العلم والعرف، وشكل السلط الرمزية بين الفقيه والزاوية والقبيلة. فالكتاب يُقدّم تاريخًا صامتًا للحياة اليومية في المنطقة، دون أن يقول ذلك صراحة.

ويكشف عن شكلٍ من أشكال الانتظام الاجتماعي المبني على التديّن المالكي الصوفي، الذي شكل روح المغرب لقرون، والذي لا يزال قائمًا في النفوس، رغم ما أصابه من ضمور.

وما يزيد من أهمية هذا العمل هو أنه يكشف البعد التفاعلي للمنطقة مع محيطها، فحاحة لم تكن جزيرة معزولة، بل كانت على صلة وثيقة بغيرها من جهات المغرب، سواء عبر طلبة العلم الذين رحلوا منها إلى فاس ومراكش وتارودانت، أو عبر العلماء الذين استقروا بها بعد رحلة أو تربية أو بيعة.

هذا الامتداد يُبرز أن حاحة كانت جزءًا من المشهد العلمي المغربي، لا هامشه، وأنها شكّلت، بحكم موقعها الجغرافي والروحي، همزة وصل بين السوس العالِم والمغرب الداخل.

في زمان العولمة الثقافية، حينما أصبحت الحداثة تميل إلى اقتلاع الجذور وتهميش الهوامش، يُمكن اعتبار هذا الكتاب صوتًا مضادًا، ينبه إلى أن المعرفة لا تُختزل في المركز، وأن القرى ليست هوامش وجود، بل مواطن إنتاج للمعنى. وهو، في هذا، أقرب إلى ما يمكن تسميته ببيانٍ حضاريّ، يدعو إلى رد الاعتبار للذاكرة، وللمعرفة المتجذّرة في التراب، وللمشاريع التي تُبنى من القرب، لا من الأبراج.

الكتاب ليس ضد الحداثة، ولكنه يُحذّر من حداثة بلا جذور، ومن ثقافة بلا ذاكرة، ومن مستقبل لا يمتد إلى الوراء كما تمتد الشجرة إلى باطن الأرض. إن عمل التامري يُعيدنا إلى تلك العلاقة القديمة بين العالم والقبيلة، بين الفقيه والوجدان الشعبي، بين الزاوية والعمران، وهي العلاقة التي مكّنت المغرب من تجاوز عواصف التاريخ، والبقاء كيانًا روحيًا حيًا رغم تبدّل القوى.

ومن ثمرات هذا العمل أيضًا أنه قد يُفتح الباب أمام مشروع وطني أشمل لتوثيق الذاكرة المحلية للمغرب، بأقلام أهلها، من سوس إلى الريف، ومن تافيلالت إلى الحوز، ومن جبالة إلى دكالة. وهو ما سيمكن من تأسيس أرشيف شعبي صادق، يُدوّن بعضا مما أغفلته الدولة، ويُكمل ما قصّر فيه المؤرخ الرسمي، ويعيد الاعتبار للأرض واللغة والعلاقة الحميمة مع المكان.

يستحق هذا العمل أن يُعتنى به أكثر، أن يُطبع في طبعة فاخرة، وأن يُرفق بصور وخرائط وشواهد تاريخية، وأن يُترجم إلى لغات متعددة، ليصل إلى الجيل الجديد، وإلى أبناء الجالية من المنطقة، الذين لا يعرفون من قراهم إلا أسماءها. كما يستحق أن يُدرّس في الجامعات، أو أن يُفتح في وجهه البحث الأكاديمي، لأنه يصلح أن يكون مادة للتحليل في تاريخ التعليم، أو التصوف، أو السوسيولوجيا الثقافية.

الفقيه إدبراهيم إبراهيم التامري لم يكتب تراجِم، بل كتب نشيدًا للحياة، أنشده من قلب جبال حاحة، واستلهم فيه أنفاس الأضرحة، ونقش الزوايا، وحكمة المشايخ، وذاكرة النساء والرجال الذين حملوا العلم على أكتافهم، وعلّموه في الكتاتيب، وورّثوه في المساجد، ثم غابوا دون أن تُكتب أسماؤهم في سجلّات الدولة. لقد أعاد التامري إليهم الاعتبار، وأعاد إلينا نحن روحنا التي كدنا ننسى وجدانها.

ومجمل القول، فإن كتاب “المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة” للفقيه إدبراهيم إبراهيم التامري هو أكثر من مجرد عمل علمي. إنه وصية من الماضي إلى الحاضر، ونور يُضاء في عتمات النسيان، وشاهد مكتوب على عظمة منطقة أعطت الكثير، لكنها ما زالت تنتظر أن تُنصف كما يليق بها. لقد أهدانا المؤلف مرآة نرى فيها وجه حاحة كما كان: أبيض، مضيئًا، صاعدًا في سماء العلم والولاية.

هنيئًا لنا بهذا العمل، وهنيئًا لحاحة بابنها البار، الذي جمع أطياف علمائها وزهادها وأوليائها وزواياها ومدارسها في محراب واحد، فصارت “المتعة والراحة” ليست فقط عنوانًا للكتاب، بل وصفًا لحالة القارئ، الذي ينتهي من القراءة وقد امتلأ قلبه بالسكينة، وعقله بالمعرفة، وروحه بالامتنان.