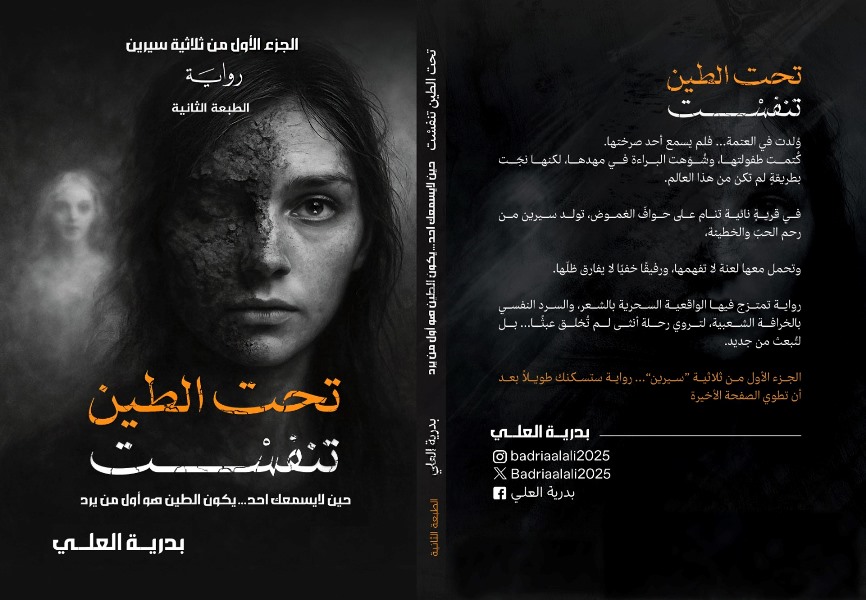

الطين كأفق للكينونة: قراءة في رواية “تحت الطين تنفست”

حمزة مولخنيف

في الأدب، هناك نصوص تُقرأ، وأخرى تسكن القارئ، تتوغّل في داخله حتى يشعر أنه أحد شخصياتها، أو ربما أحد أحلامها المؤجلة. من هذا النمط الأخير تنبثق رواية «تحت الطين تنفست»، التي لا يمكن التعامل معها باعتبارها سردًا تقليديًا لأحداث، بل هي مجاز وجوديّ مكثّف لتجربة الإنسان مع الحياة والموت، مع الحضور والغياب، مع الجسد والروح، ومع الحب كقوةٍ خالقةٍ ومدمّرةٍ في آنٍ واحد.

إنها ليست رواية عن الحكاية، بل رواية عن الوجود المحكيّ؛ عن الإنسان الذي يسعى لأن يتنفّس تحت طبقات الطين الرمزية، أي تحت أعباء الذاكرة، الموروث، القهر، والقدر.

منذ الصفحات الأولى، تدعونا بدرية العلي إلى قراءة مغايرة للواقع، قراءة تنبع من عمق الأسطورة واللاوعي الجمعي.

تبدأ الرواية من منطقة العتمة، من القرية النائية التي تسكنها الأرواح والأصوات والرموز، لتعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة، بين المرأة واللعنة، بين الذاكرة والمحو. الطين هنا ليس مادّةً جغرافية، بل كينونة وجودية تتناسل منها الأسئلة: كيف يمكن للحياة أن تتنفّس من داخل الموت؟ وكيف يمكن للروح أن تولد من الطين الذي هو أصل الجسد ومثواه الأخير؟

تبدو الرواية وكأنها تنتمي إلى حقل الرواية الميثولوجية المعاصرة، تلك التي تعيد إنتاج الموروث الشعبي والرموز الكونية في قالب سردي يتجاوز الواقعية نحو العجائبي والغرائبي. تتقاطع فيها الأسطورة بالوجدان، والحلم بالكوابيس، والعقل بالجنون.

هذه الكثافة الرمزية تُذكّر بالقماشة الأسطورية التي اشتغلت عليها نوفاليس أو هرمان هِسّه في الأدب الغربي، لكنها هنا تتلبّس حسًّا عربيًا خالصًا مشحونًا بأنفاس الأرض الخليجية، حيث المرأة تقف بين قدرين: قدر الأرض التي تنجب الطين، وقدر الجسد الذي يُعاد إليه كل شيء.

في المستوى الفلسفي، تشكّل الرواية تجسيدًا لجدلية الوجود والعدم. فالشخصيات الرئيسية، بدءًا من سارة إلى موراج إلى سيرين، لا تعيش في خطٍّ زمنيّ مستقيم، بل في دورة دائرية أشبه بالزمن الأسطوري حيث يولد الشيء من ضده.

فالحب يولد من الخوف، والولادة تنبثق من الموت، والنور يخرج من أحشاء الظلام. إنّ البنية السردية تقوم على هذا التناوب الجدلي بين الأضداد، كأنّ الروائية تكتب عبر وعيٍ هيغليٍّ يحرّك النصّ من خلال الصراع، لا من خلال التسلسل.

على مستوى الأسلوب، يتجلّى الطابع الشعري المكثّف في لغة الرواية. فالجمل مشحونة بالإيقاع، والمجازات تنفتح على صورٍ رؤيوية: المطر، الطين، الوادي، العيون، الصمت، النار… كلها تتحول إلى رموز تتبادل الأدوار، لتغدو اللغة في ذاتها كيانًا يتنفّس لا يقلّ عن الشخصيات.

بدرية العلي تكتب بأسلوب “الرؤية الداخلية”، حيث تُصاغ الأحداث من داخل التجربة النفسية لا من خارجها، فتغدو الكتابة ذاتها طقسًا من طقوس الكشف الوجودي.

منذ المشهد الأول، في تلك القرية التي تئنّ تحت ثقل الأسطورة والغياب، تضعنا الكاتبة أمام عالمٍ يوشك أن يكون خارج التاريخ. المكان هنا ليس إطارًا، بل حالة وجودية مكتملة. القرية تمثل العالم القديم المغلق، والوادي هو اللاوعي العميق، والكوخ هو النفس المقهورة التي تخفي أسرارها في الداخل. هذه الأمكنة تتجاوز حدود الجغرافيا لتصبح رموزًا لرحلة الإنسان من النور إلى العتمة، ومن العتمة إلى النور.

أما سارة، الشخصية المركزية الأولى، فهي ليست مجرد امرأة في حكاية، بل أيقونة الإنسان الباحث عن خلاصه. تتبدى في لحظاتٍ كالمسيح المؤنّث الذي يُدان بالحب، ويُصلب بالعشق، ويولد ثانيةً من رماد الألم. علاقتها بـ”العاشق الغامض” الذي يخرج من الوادي، علاقة بين الواقع والحلم، بين الحيّ والميت، بين الروح والظل.

يمكن قراءة هذا العاشق كرمزٍ لـ”الأنيموس” في التحليل اليونغي، أي الصورة الذكورية في لاوعي الأنثى، التي تظهر في الأحلام والأوهام لتعبّر عن حاجة الذات إلى التكامل. هكذا يتحوّل الحب في الرواية إلى فعل معرفة، واللقاء إلى انصهارٍ بين الذات والآخر، بين الوعي واللاوعي.

الرواية إذًا ليست حكاية عشق، بل تأمّلٌ في ماهية العشق كحدث كونيّ. العشق هنا ليس نزوةً، بل قدرٌ يسحب الكائن إلى تخوم الحقيقة والموت. حين تحبّ سارة العاشق المجهول، فإنها لا تقع في حبّ شخصٍ بعينه، بل في حبّ فكرةٍ ميتافيزيقية، في حبّ الكمال الغائب، في توقٍ صوفيٍّ نحو المطلق، شبيهٍ بتجربة رابعة العدوية أو بنزعة الحبّ الأفلاطوني. ومن هنا نفهم لماذا يتحوّل الحب إلى لعنة: لأنّه يُرغم الكائن على تجاوز حدوده المادية، فيقوده إلى الجنون والفناء.

لكن الكاتبة لا تقدّم الحب بوصفه خلاصًا صوفيًا صرفًا، بل بوصفه تجربةً إنسانية تتقاطع فيها الشهوة بالمقدّس، والرغبة بالروح، في توازنٍ دقيقٍ بين الإيروس واللوغوس. هذه الازدواجية تنسجم تمامًا مع التحليل الفرويدي للعشق بوصفه طاقةً غامضة تجمع الدافع الجنسي والرغبة في الموت (تاناتوس). حين تقول سارة “أخاف أن أستيقظ من حلمي هذا”، فهي في الحقيقة تعبّر عن الخوف من الموت الرمزي الذي يوازي اليقظة.

في منطق فرويد، العشق هو نوعٌ من “التكرار العُصابي” الذي يسعى إلى استعادة النشوة الأولى، أي لحظة الاندماج الأصلي بالأم/الأصل/الطين. وهكذا يتحوّل العاشق إلى “البديل الرمزي للأم”، بينما تتحوّل تجربة الحب إلى بحثٍ لا واعٍ عن العودة إلى الرحم الأول، إلى الطين الذي منه خُلق الإنسان.

أما من منظور يونغ، فالرواية تمثّل رحلة “الأنيما” والأنيموس” نحو التوحّد. فموراج، العجوز الحكيمة، ليست مجرد ساحرة، بل تمثيل لأركيتايب “الأم الكبرى” في اللاوعي الجمعي، تلك التي تجمع بين القداسة والخطر، بين الخلق والهدم. وهي التي ترشد سارة إلى مصيرها، ثم تحفظ الطفلة سيرين – التي تمثل الجيل الثالث – لتعيد دورة الوجود.

هذه الدائرة الأنثوية هي البنية العميقة للرواية: امرأة تولد من امرأة تموت من أجل امرأة أخرى. وهكذا تتحول القصة إلى أسطورة للأمومة الكونية، حيث لا موتَ مطلق، بل تحوّل دائم للطين إلى نفسٍ تتنفّس من جديد.

إنّ الميتافيزيقا الوجودية في الرواية تقوم على فكرة أن الحياة ليست سوى مقاومةٍ مستمرة للموت. عنوان الرواية “تحت الطين تنفست” يحمل في ذاته هذه الجدلية: التنفّس (رمز الحياة) يحدث تحت الطين (رمز الموت).

أي أن الحياة ليست فوق الموت بل في أحشائه. وكأنّ الكاتبة تقول: لا يمكن للإنسان أن يكتشف معنى وجوده إلا حين يواجه نهايته. فالموت في الرواية ليس نقيضًا للحياة، بل شرطٌ لها. هو الهاوية التي تُوقظ الوعي، كما عند هايدغر الذي يرى في “الكينونة نحو الموت” لحظة الوعي بالوجود الحقّ.

وفي هذا الأفق الهايدغري، تتحوّل تجربة سارة إلى تجربة كينونةٍ أصيلة تتجاوز الزيف الاجتماعي والأخلاقي، لتدخل في مواجهة مباشرة مع المجهول. حين تهبط إلى الوادي وتلتقي بالعاشق، فإنها في الحقيقة تدخل منطقة “الوجود الأصيل”، ذلك الفضاء الذي يعرّي الإنسان من أقنعته الاجتماعية ليلتقي بحقيقته.

لهذا السبب لا يستطيع المجتمع أن يتقبّلها، لأنّ الوعي الجمعي لا يحتمل الفرد الذي يتحرّر من قوانينه. من هنا البعد السوسيولوجي للرواية: فالعقوبة التي تُنزل بسارة ليست عقوبة على الخطيئة، بل على الحرية.

الرواية في هذا السياق تشتبك مع قضايا المرأة والمجتمع الخليجي، لكنها لا تسقط في خطابٍ نسويٍّ مباشر، بل تقدّم مأساة الأنثى بوصفها تجسيدًا لمأساة الإنسان أمام السلطة الكونية. فالمرأة هنا ليست ضحية الرجل فقط، بل ضحية النظام الرمزي للعالم، ضحية الخوف الجمعي من الأنثى كقوةٍ غامضةٍ خالقةٍ ومهدّدة في آن.

إنها “الطين الذي ينجب الحياة ويدفنها”، ولهذا يُخاف منها. ومن خلال هذا التمثيل، تُعيد بدرية العلي تعريف العلاقة بين الأنوثة والكون: الأنثى ليست موضوعًا للحكاية بل أصلها، ليست هامشًا بل محورًا تتحرك حوله قوى الحياة والموت.

في المستوى النفسي والاجتماعي أيضًا، تُظهر الرواية كيف يُعاد إنتاج القهر عبر التقاليد والعرف والأسطورة. فالمجتمع الذي يخاف من الوادي (رمز المجهول) هو ذاته المجتمع الذي يخاف من المرأة، لأن كليهما يعكسان ما لا يريد أن يراه في ذاته: الخوف من الغرابة، من الغريزة، من الحقيقة.

وهكذا يُدفن الجمال تحت الطين، وتُخنق الأرواح بحجّة الطهر. لكن سارة، وموراج، وسيرين، هنّ جميعًا محاولات للتنفّس، محاولات لتكسير الطين والانبعاث من تحته.

في عمق النصّ، تتبدّى الشخصيات وكأنها انعكاساتٌ لأوجه الذات الواحدة، أو تمظهراتٌ لمراحل تطوّر الوعي الإنسانيّ عبر الألم والمعرفة. فـسارة هي لحظة الانفعال الوجودي الأول، ذلك الوعي الذي يستيقظ على فكرة أنه موجود في عالمٍ لا يفهمه.

في حين تمثّل موراج الحكمة الغامضة، الوعي العتيق المتصل بالأصل، أو ما يمكن تسميته بـ”الظلّ الإيجابي” في تصوّر يونغ، أي الجزء الذي يختزن الذاكرة الجمعية القديمة. أما سيرين فهي البذرة الجديدة، الطفلة التي تخرج من رحم الطين بعد أن ذاقت الأجيال السابقة اللعنة والفناء، لتبدأ دورة أخرى من الحياة. هكذا تتحوّل الشخصيات الثلاث إلى ثالوثٍ وجوديّ يجسّد الولادة، الموت، والانبعاث.

إنّ سارة، في لحظة مواجهتها للعاشق الغامض، تدخل مرحلة من التحوّل الداخلي تماثل ما يسميه يونغ “عملية التفرد” (individuation)، وهي الرحلة التي يخوضها الإنسان لاكتشاف ذاته العميقة وتوحيد عناصرها المتناقضة. العاشق ليس مخلوقًا خارجها، بل هو صورة من صورها الباطنة، يخرج من أعماق الوادي – رمز اللاوعي – ليذكّرها بما قُمِع داخلها.

لهذا يصفه السرد بملامح متناقضة: جميلٌ ومرعب، بشريٌّ وغير بشري، حاضرٌ وغائب. إنه انعكاسٌ للغريزة والقدر والموت في آنٍ واحد. وحين تستسلم له سارة، فهي لا تستسلم لرجل، بل لذاتها السفلى، لعمقها الغريزي الذي حاول المجتمع قمعه باسم النقاء والطهر. وهنا يكمن التوتر النفسي الأكبر في الرواية: صراع بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع، بين الرغبة والتحريم، بين الحلم واليقظة.

من منظورٍ فرويديّ، يمكن قراءة هذا الصراع بوصفه تمظهرًا لعُقدة أوديب معكوسة في الأنثى، حيث تتجه الرغبة نحو المجهول بوصفه موضوعًا محظورًا. لكن بدرية العلي لا تكتفي بإعادة إنتاج التحليل النفسي الكلاسيكي، بل تتجاوزه إلى مساحةٍ أكثر روحانية، تجعل من هذا “الانجذاب المحرّم” مسارًا نحو التجلّي الوجودي.

فالعلاقة بين سارة والعاشق ليست علاقة جنسية أو عاطفية فحسب، بل علاقة كونية بين العنصرين: الطين والنار. حين يقول لها: «معي الحياة قيد على ما سيبقيك»، فهو يعلن عن ارتباط الحياة بالألم، وعن أن الحرية لا تتحقق إلا في الفقد. إنّ سارة هنا تعيش ما يسميه كيركغارد بـ”القلق الوجودي”، أي الشعور بأن كل اختيارٍ حقيقي هو سقوط في المجهول، وأن العشق هو أعمق صور هذا السقوط.

على الضفة الأخرى من الحكاية، تتجسّد موراج بوصفها الحافظة الكبرى للذاكرة ولأسرار الخلق والموت. إنها الساحرة التي تلتقط من الريح علامات القدر، وتجيد لغة النار والطين. في التحليل الرمزي، تمثّل موراج “الأركيتايب الأمومي المظلم”، أي الأم التي تعرف سرّ الحياة والموت معًا، الأم التي تُنقذ وتُفني.

هذا الازدواج هو جوهر الأسطورة الأنثوية: المرأة كأصلٍ كونيٍّ للخلق والهلاك. من خلالها تحافظ الرواية على اتصالها بالعوالم السفلى، بالبعد الماورائي الذي يجعل من السرد أقرب إلى الطقس الشعائري منه إلى الحكاية الواقعية. إنّ موراج ليست شخصية فحسب، بل هي الذاكرة الكونية التي تحفظ نَفَس الطين الأول، وهي التي تعيد إخراج الطفلة سيرين من بطن الأرض بعد دفنها، لتكتمل الدورة الوجودية.

أما سيرين، الطفلة التي “تحت الطين تنفّست”، فهي ذروة الرمز، الصورة الختامية للانبعاث. تولد من رحم الأمومة المتوارثة، لكنها تحمل في عينيها بقايا العاصفة. هي كائنٌ بين العالمين: الطين والنور، الذاكرة والنسيان، الماضي والمستقبل. تمثّل الجيل الذي يحمل الوعي الجديد، أو كما يمكن قراءتها يونغيًا: “الذات المتكاملة” التي تجمع الأضداد في انسجامٍ بعد أن تصالحت مع ظلّها.

ولذلك تبدأ معها دورة جديدة في الرواية، تتغير فيها النغمة اللغوية من الكابوس إلى الإشراق، ومن الفقد إلى البحث. ومعها تكتمل الدائرة التي بدأت بسارة: الأمّ تموت، العجوز تحفظ، الطفلة تُبعث. إنها الأسطورة القديمة التي تتكرّر في الأديان والأساطير، من إيزيس وأوزوريس إلى عشتار وتموز، ولكنها هنا تتجسّد بروحٍ خليجيةٍ أنثويةٍ حديثة.

الزمن في الرواية لا يسير على خطٍّ مستقيم، بل يتحرك في شكل لولبيٍّ يشبه حركة الذاكرة والحلم. فكل حدث هو تكرار رمزي لحدثٍ سابق، وكل ولادةٍ هي إعادة تمثيلٍ لموتٍ سابق. الزمن هنا سيكولوجي لا كرونولوجي، أي أنه ينبثق من داخل النفس لا من عقارب الساعة.

ولهذا يتماهى مع الزمن الأسطوري حيث الماضي والحاضر والمستقبل يتداخلون في لحظةٍ واحدةٍ أبدية. فالكوخ، والوادي، والقرية، كلها فضاءات مغلقة تحاصر الزمن في دوائر من التكرار الأبدي. هذه البنية الزمنية تعمّق الإحساس بالقدر، وتجعل القارئ يعيش التجربة وكأنها حلمٌ مستمرّ، لا يمكن تحديد بدايته أو نهايته.

أما على مستوى الرؤية الجمالية، فبدرية العلي تمارس نوعًا من الكتابة الشعرية السردية التي تنقل الرواية من مستوى الحكاية إلى مستوى التأمل. اللغة ليست أداة للقول، بل كائنٌ له نَفَسٌ خاص. الجملة عندها تُنحت كما يُنحت الحجر، بإيقاعٍ داخليٍّ موسيقي، وصورٍ متتاليةٍ تنبض بالحسّ البصري والسمعي. الاستعارات الكثيفة لا تُستخدم للزينة، بل لبناء العالم نفسه: فالوادي يتنفس، الطين يتكلّم، الليل يراقب، والماء يلد.

هذه الحيوية الأسلوبية تجعل النصّ يعيش بين الواقعيّ والمتخيل، بين الحلم والكشف الصوفيّ. يمكن القول إن الرواية تكتب بلغة الحلم التي وصفها باشلار، حيث الأشياء تستعيد براءتها الأولى وتتحوّل إلى رموزٍ للروح.

إنّ حضور الطبيعة في الرواية ليس زخرفًا بل بُعدًا فلسفيًا. فالطبيعة هنا ليست خارج الإنسان، بل مرآته الداخلية. المطر والريح والطين يعكسون الحالات النفسية للشخصيات: المطر نحيب الروح، الطين جسدها المثقل، الريح همس المجهول. وكأنّ الكون يتحدّث بلسان الإنسان، أو الإنسان يتنفّس بلسان الكون.

هذه الرؤية الكونية تؤسس لما يمكن تسميته بـالوعي الإيكولوجي الروحي، الذي يرى وحدة الكائنات في أصلها المادي–الروحي المشترك. من هذا المنظور، يصبح الطين رمزًا فلسفيًا لما يسميه هايدغر “المسكن الأرضي للإنسان”، أي تلك المادة التي منها يتكوّن الجسد ويعود إليها، والتي تشهد على مأساة الكائن بين التراب والسماء.

في بعدها السوسيولوجي، تشتبك الرواية أيضًا مع فكرة المجتمع كسلطةٍ على الروح. القرية التي تحكم على سارة بالجنون واللعنة تمثل المجتمع التقليدي الذي يخاف من المختلف، والذي يقدّس الصورة ويُهدر الجوهر. إنها قرية الوعي الجمعي المغلق الذي يدفن الأسئلة تحت الطين حتى لا يواجه ذاته.

هنا تتقاطع الرواية مع نقد نيتشه للقطيع: فكل محاولةٍ للخروج عن المألوف تُقابل بالاتهام والنفي، وكل روحٍ حرّةٍ تُعتبر تهديدًا للنظام القائم. سارة، في هذا السياق، هي “الإنسان الأعلى” الذي تجرّأ على النزول إلى الوادي – أي إلى اللاوعي، إلى الحقيقة الداخلية – فصار موضع لعنٍ ونبذ.

وفي العمق، تحفر بدرية العلي في المخيال الأنثوي الخليجي الذي نادرًا ما يُعبّر عن ذاته في هذا الشكل الرمزي الكوني. فهي لا تكتب عن المرأة من الخارج، بل من داخل طينها الروحيّ. الأنثى عندها ليست كائنًا هشًا أو مظلومًا، بل طاقة كونية قادرة على الخلق وإعادة الخلق، على الحبّ والهلاك، على أن تكون رحمًا للأرض وقبرًا في الوقت نفسه. إنها “سارة”، و”موراج”، و”سيرين”؛ الوجوه الثلاثة للأنوثة: العاشقة، الحكيمة، والطفلة. ومن خلال هذا التعدد، ترسم الكاتبة ميتافيزيقا أنثوية ترى في المرأة مرآةً للكون، وفي الطين ذاكرةً للوجود.

هذه الميتافيزيقا تتجلّى بوضوح في المشهد الأخير، حين تغادر سيرين الغابة بعد اختفاء جدتها موراج، لتبدأ رحلة جديدة في العالم. هنا تبلغ الرواية ذروتها الرمزية: الأنثى التي وُلدت من الطين تعود لتعيش في الضوء، لكنها لا تنسى أصلها. إنها الذاكرة التي تنبض في الجسد.

تنتهي الرواية كما بدأت، لكن بإيقاعٍ آخر: من الموت إلى الحياة، من الطين إلى التنفّس. وهكذا يكتمل الدائر الوجوديّ الذي يجعل النصّ أقرب إلى الأسطورة منه إلى الرواية الواقعية، لكنه يحتفظ بحرارة التجربة الإنسانية في صميمه.

يمكن القول إن رواية «تحت الطين تنفست» ليست مجرّد نصّ سردي، بل تجربة فلسفية في شكل حكاية. الطين فيها هو أصل الكينونة، رمزُ المادة الأولى التي خُلق منها الإنسان ويعود إليها، وهو أيضًا رمز الذاكرة التي تختزن الألم والخلاص معًا.

العشق هو الوسيلة التي تتيح للروح أن تعبر بين الحياة والموت، بين الواقع والحلم، بين الذات وظلّها. الموت ليس نهايةً بل ولادة أخرى، والذاكرة ليست حنينًا إلى الماضي بل مقاومة للنسيان، أما الأنثى فهي المعادل الكونيّ للطبيعة والخلق، وهي التي تحفظ سرّ الحياة في مواجهة الفناء.

بهذا المعنى، تبدو الرواية وكأنها أنشودة للأبدية داخل الفناء، حيث تتنفس الأرواح تحت الطين لا لأنّها عصيّة على الموت، بل لأنّها مؤمنةٌ بأن الوجود لا يُلغى بل يتحوّل. إنّها رواية عن البحث الإنسانيّ الدائم عن معنى، عن صوتٍ في العتمة، عن تنفّسٍ في الطين.

وهكذا تُصبح رواية بدرية العلي نصًّا عن الإنسان كلّه: عن خَوفه، وشغفه، وعذابه، وعن محاولته المستحيلة أن يكون حيًّا رغم أنف التراب.