الزاوية والكتابة التاريخية بالمغرب: قراءة في كتاب الفقيه الحسين المامون

حمزة مولخنيف

تُمثّل الزوايا في التاريخ المغربي، خصوصًا في المجالين الحاحي والسوسي، مؤسساتٍ جامعة تجمع بين الدين والعلم والاجتماع والسياسة، فهي ليست فقط أماكن للعبادة أو للتربية الصوفية، بل هي مراكز إشعاع ثقافي وروحي حافظت على توازن المجتمعات المحلية في فتراتٍ كانت فيها الدولة المركزية بعيدة أو ضعيفة.

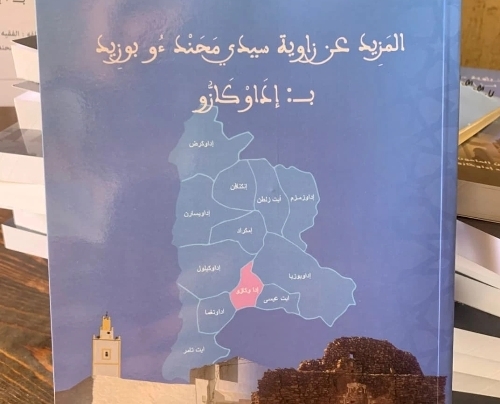

ومن بين هذه الزوايا التي ظلّت حاضرة في ذاكرة الجنوب المغربي، تبرز زاوية سيدي محمد ؤ بوزيد بإداوكازو، التي خصّها الفقيه الحسين المامون بعمل توثيقي فريد يعيد رسم ملامحها التاريخية والروحية، في كتابه الموسوم بـ «المزيد عن زاوية سيدي محمد ؤ بوزيد بإداوكازو».

إنّ هذا الكتاب لا يقدَّم بوصفه مجرّد سجلٍّ لأحداث محلية أو مجموعة من الأخبار الشفوية التي تناقلها أهل المنطقة، بل باعتباره فعلًا تأريخيًا يندرج ضمن تيارٍ من الكتابة المغربية الحديثة التي تُعيد الاعتبار للتاريخ المحلي ولذاكرة القرى والزوايا.

فالمؤلف لا يكتب عن الزاوية كموضوع خارجي، بل كابنٍ من أبنائها، وكفقيهٍ عاش في كنفها وتشرّب من تعاليمها، وهذا ما يضفي على النصّ بعدًا مزدوجًا: بعدًا توثيقيًا من جهة، وبعدًا وجدانيًا من جهة أخرى. فهو نصّ يجمع بين المؤرخ والذاكر، بين الباحث والشاهد.

من الناحية المنهجية، ينتمي هذا العمل إلى ما يمكن تسميته في الدراسات التاريخية المعاصرة بـ «التاريخ من الداخل» أو «التاريخ المعيش»؛ أي التاريخ الذي يُكتب من قلب المجال لا من خارجه، عبر استحضار الذاكرة المحلية والرواية الشفوية والوثيقة الزاوية كأدوات لإنتاج المعرفة.

في هذا السياق، لا يسعى الفقيه الحسين المامون إلى بناء سرد أكاديمي قائم على المقارنة النقدية أو على التوثيق بالمعايير الجامعية الصارمة، بل إلى إحياء روح المكان وذاكرته. وهو ما يجعل النص وثيقةً رمزية بقدر ما هو وثيقةٌ تاريخية، إذ تتحوّل الكتابة إلى وسيلة لإنقاذ الماضي من التلاشي في زمن تتراجع فيه الذاكرة الجمعية.

تتضح خلفية المؤلف في طريقة بنائه للنصّ: فبوصفه فقيهًا وخريج مدرسةٍ قرآنية عتيقة عريقة، يتخذ من اللغة الدينية إطارًا بلاغيًا لسرده التاريخي. العبارات التي يفتتح بها فصوله مثل «قدّر الله بهذا الكتاب أن يُظهر تاريخ الزاوية من العالم المجهول إلى العالم المعلوم» تعبّر عن رؤيةٍ ترى في التاريخ امتدادًا للقَدَر الإلهي، لا مجرّد تسلسلٍ للأحداث.

فالماضي هنا ليس موضوعًا معرفيًا فحسب، بل موضوعا إيمانيا أيضًا، تُقرأ فيه اليد الإلهية التي ترعى الأماكن الصالحة وأهلها. وهذه الرؤية، وإن بدت بعيدة عن الموضوعية الحديثة، فإنها تعبّر عن عمقٍ لاهوتي في الوعي المغربي بالتاريخ، حيث لا يمكن فصل الحكاية عن العبرة، ولا الحدث عن البركة.

وفي هذا الإطار، تتبدّى الزاوية عند الحسين المامون بوصفها بنية شاملة تضمّ مستويات متعدّدة من الوظائف. فهي مكان للتعبد والذكر، ومؤسسة لتدريس العلوم الشرعية، ومركز للتحكيم والوساطة الاجتماعية، بل وملاذ روحي للفقراء والمريدين.

هذه الوظائف المتعددة تجعل من الزاوية نموذجًا للمؤسسة الجامعة التي تسدّ الفراغ بين الدولة والمجتمع، بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية. ومن خلال تتبّع سيرة مؤسسها سيدي محمد ؤ بوزيد، يقدّم المؤلف صورةً عن الشيخ بوصفه قطبًا روحانيًا وعالمًا فقيهًا ومصلحًا اجتماعيًا، وهي الصورة التي تتكرّر في أدبيات الزوايا المغربية، حيث يتماهى الشيخ مع الجماعة، ويصبح وجوده مصدرًا للتماسك والشرعية في المجال القروي.

ومع أن المؤلف لا يتوسّع في التحليل النظري، فإنّ مادته الغنية تتيح للباحث استنتاج مجموعة من الخصائص البنيوية التي تميّز الزوايا في الغرب الإسلامي. فزاوية سيدي محمد ؤ بوزيد، مثل غيرها من الزوايا الحاحية والسوسية، نشأت في فضاءٍ قروي متنوّع إثنيًا وجغرافيًا، وارتبطت بالحركة العلمية والدينية التي عرفها الجنوب المغربي منذ القرن السادس عشر الميلادي.

ويبدو من خلال ما يورده الحسين المامون أنّ الزاوية كانت جزءًا من شبكةٍ روحية وعلمية واسعة تمتدّ من الصويرة إلى جبال الأطلس، ومن تامكروت إلى سوس، ما يجعلها حلقة في سلسلة طويلة من المؤسسات التي نقلت العلم والتصوف والقرآن إلى الأطراف النائية.

من زاوية التاريخ الاجتماعي، يكشف الكتاب عن الوظيفة التماسكية للزاوية داخل النسيج القبلي المحلي. فهي ليست فقط فضاءً للتربية الروحية، بل أيضًا مجالا لتدبير الخلافات القبلية، وحماية الضعفاء، وإقامة الصلح بين المتنازعين.

وتدلّ الشهادات التي أوردها المؤلف على أن الزاوية كانت مرجعًا في التحكيم، وأنّ مشايخها لعبوا أدوارًا قضائية وعرفية في حفظ الأمن الاجتماعي. وهذا الجانب يجعل من النصّ وثيقةً سوسيولوجية بامتياز، إذ يبرز كيف كان الفقيه أو الشيخ يمارس نوعًا من “السلطة الرمزية” التي تُضفي الشرعية على التوازن القبلي، وتضمن استمرار السلم الأهلي.

كما أنّ المؤلف يُبرز الدور العلمي للزاوية من خلال عرضه لسلسلةٍ طويلة من العلماء والفقهاء الذين مرّوا بها أو تخرّجوا منها. ورغم أن هذا السرد يأتي على نحوٍ تراكمي، دون تحليل لترابط الأجيال أو لتطور المناهج التعليمية، إلا أنه يكشف عن نظام تعليمي تقليدي متكامل، قائم على حفظ القرآن، وتدريس المتون الفقهية والنحوية، ومجالس الوعظ والتفسير.

هذه البنية التعليمية، التي حافظت عليها الزاوية قرونًا، تعبّر عن الاستمرارية الثقافية للمؤسسة الدينية المغربية، التي ظلت رغم محدودية مواردها قادرة على إنتاج علماء حافظوا على وحدة المرجعية المالكية الأشعرية.

إنّ الكتاب في مجمله وثيقة ذاكرة أكثر منه عمل تأريخي بالمعنى الأكاديمي. لكنه يملك قيمة إبستمولوجية خاصة، لأنه يتيح لنا قراءة التاريخ من منظور الذاكرة، لا من منظور الوثيقة وحدها. فالمؤلف يعتمد على الرواية الشفوية والمراسلات القديمة والأنساب والأخبار التي توارثها أهل الزاوية جيلًا بعد جيل، وهذا ما يمنح النص طابع “التاريخ الحيّ”، أي التاريخ الذي لا يزال يتنفّس في وجدان الجماعة.

هذا النمط من الكتابة لا يُقاس بمقاييس الدقة الزمنية أو النقد النصي، بل بمقدار ما يحفظ من روح المكان ومن وعيه الذاتي بذاته.

ومن اللافت أنّ الحسين المامون لا يفصل بين التاريخ والدين، بل يجعلهما متداخلين على نحوٍ عضوي. فحين يتحدث عن صلات الزاوية بالملوك أو عن مراسلاتها مع العلماء، فإنه لا يراها علاقات سياسية بقدر ما يراها مظاهر من مظاهر البركة والاعتراف بالفضل.

وهذه الرؤية ليست مجرد تقليدٍ بلاغي، بل تعبيرٌ عن فلسفةٍ مغربية في فهم التاريخ، حيث القداسة والعلم والسياسة تتقاطع في فضاءٍ واحد. فالتاريخ هنا ليس “محايدًا”، بل هو مشبع بالروح، وهو ما يجعل النص ينتمي إلى تقليدٍ عريق من “الكتابة الصوفية للتاريخ”، الذي نجده عند إبراهيم التامري والتيگوتي واليفرني وغيرهما من مؤرخي الزوايا.

وعلى مستوى اللغة، يستخدم المؤلف أسلوبًا مركبًا يجمع بين البساطة والتكثيف، بين السرد والإسناد. فهو يروي الأحداث بلغة فقيهٍ متأمل، يختار عباراته بدقّةٍ توحي بالتوقير، ويكثر من التعابير التي تشحن النص بطاقةٍ وجدانية (“قدّر الله”، “ما زالت”، “حسب ما ذُكر”).

وهذه اللغة ليست تكرارًا للبلاغة التقليدية، بل جزء من هوية الكتابة الزاوية التي ترى في القول فعلاً من أفعال التبرّك. إنّها كتابة تشهد ولا تحاكم، تروي ولا تفصل، لكنها بذلك تحفظ الإيقاع الروحي للنصّ وتمنحه صدقيته الخاصة.

وإذا ما حاولنا أن نقرأ الكتاب من منظور تاريخ الفكر الديني في المغرب، فإننا سنجد أنه يندرج ضمن مشروع جماعي غير معلن لإعادة كتابة تاريخ الزوايا المغربية من الداخل. فخلال العقود الأخيرة ظهرت في مناطق الأطلس وحاحة وسوس سلسلة من المؤلفات المشابهة، كتبها فقهاء وعلماء محليون يسعون إلى توثيق تاريخ مؤسساتهم الروحية قبل أن تندثر.

هذه النصوص، وإن بدت متواضعة من حيث الشكل الأكاديمي، إلا أنها تشكّل المادة الخام الضرورية لقيام كتابة تاريخية جديدة تأخذ في الاعتبار صوت المجال المحلي. فالمعرفة التاريخية لا تُبنى فقط من الوثائق الرسمية، بل من الروايات الصغيرة التي تشكّل النسيج الخفيّ للحياة اليومية.

وبهذا المعنى، فإنّ عمل الحسين المامون يندرج في إطار “المقاومة الهادئة للنسيان”. فالمؤلف يدرك أن الزوايا التي كانت يومًا ما مؤسسات حية أصبحت اليوم مهددة بالانقراض المادي والرمزي. ولذلك يتعامل مع الكتابة لا بوصفها ترفًا علميًا، بل واجبًا أخلاقيًا تجاه الذاكرة.

هذه النزعة الأخلاقية تُضفي على العمل عمقًا فلسفيًا خفيًا، إذ تضعنا أمام سؤال: من يملك الحق في كتابة التاريخ؟ هل هو المؤرخ الأكاديمي، أم ابن المجال الذي عاش أحداثه؟ إنّ الكتاب يجيب عمليًا بأنّ الذاكرة المحلية ليست أقل شرعية من البحث العلمي، وأنّ التاريخ لا يكتمل إلا بتعدد الأصوات التي تسهم في صياغته.

أما من حيث القيمة الوثائقية، فإنّ النص يقدّم مادة نادرة حول العلاقات التي ربطت زاوية سيدي محمد ؤ بوزيد بمراكز العلم الكبرى وبالسلطة السياسية في فترات مختلفة. فهو يشير إلى صلاتٍ مع السلاطين المرينيين والعلويين، وإلى المراسلات المتبادلة بين علماء حاحة وسوس وأهل الزاوية.

وهذه المعطيات، وإن لم تُدرس نقديًا في الكتاب، فإنها تمثّل ثروة بحثية يمكن أن تُستثمر في دراسات لاحقة حول التاريخ السياسي والديني للجنوب المغربي. فكلّ وثيقةٍ محلية من هذا النوع تكشف عن خيوط خفية تربط الأطراف بالمركز، وتعيد رسم الخريطة الروحية للمغرب.

ومن الزاوية الأنثروبولوجية، يظهر أن المؤلف يقدّم لنا صورة للزاوية كمجتمع مصغّر، له قوانينه الداخلية وطقوسه وأدواره الاجتماعية. فالعلاقات بين الشيخ والمريد، والعالم والمتعلم، والزاوية والقبيلة، تُفهم في ضوء نسقٍ رمزي يحكمها: البركة، النسب، العلم، والخدمة.

وهذه القيم هي التي أسست لسلطة الزاوية واستمرارها. والكتاب من حيث لا يقصد، يقدّم توصيفًا دقيقًا لهذه المنظومة الرمزية التي حكمت الحياة القروية المغربية لقرونٍ طويلة، وجعلت من الزوايا ركيزة للتماسك الاجتماعي والديني.

لا يمكن إنكار أن الكتاب، من منظور البحث التاريخي الحديث، يفتقر إلى أدوات النقد المصدرية، ولا يستند إلى مراجع مقارنة أو تحليل إبيستمولوجي للمفاهيم، لكنه يعوّض ذلك بصدق التجربة وبعمق الانتماء.

فالحسين المامون لا يكتب كمؤرخ خارجي، بل كفاعلٍ داخل التاريخ نفسه، يعيش ما يروي، ويؤمن بأنّ الذاكرة شكل من أشكال المقاومة ضدّ المحو. وهذه الصيغة من الكتابة لا تخلو من توترٍ معرفي بين الإيمان والعقل، بين الذاتية والموضوعية، لكنها تُنتج معرفةً من نوعٍ آخر، معرفةً حية نابضة بالوجدان.

إنّ كتاب “المزيد عن زاوية سيدي محمد ؤ بوزيد بإداوكازو” هو أكثر من تأريخ لمؤسسة دينية محلية، إنّه بيانٌ في الدفاع عن الذاكرة المغربية، واستعادةٌ لجزءٍ من التاريخ الذي كُتب بالشفاه أكثر مما كُتب بالأقلام. لقد استطاع الفقيه الحسين المامون أن يقدّم نموذجًا لما يمكن أن نسميه التاريخ الروحي للمغرب القروي، حيث تلتقي المعرفة بالبركة، والعلم بالانتماء، والوثيقة بالوجدان.

ومن خلاله ندرك أن الزاوية ليست فقط مكانًا في الجغرافيا، بل فضاءٌ للمعنى، وأنّ حفظ تاريخها ليس عملاً أكاديميًا فحسب، بل واجبٌ ثقافي وروحي تجاه الذات المغربية.

إنّ هذه القراءة تضعنا في مواجهة أسئلةٍ أكبر تتجاوز الزاوية نفسها: كيف نحافظ على الذاكرة المحلية في زمن التحولات السريعة؟ كيف نعيد إدماج التاريخ الشفوي في كتابة التاريخ الوطني؟ وكيف نقرأ المؤسسات الروحية لا كرموز للماضي، بل كعناصر فاعلة في بناء الهوية الحديثة؟

هذه الأسئلة تجعل من كتاب الحسين المامون ليس فقط وثيقةً عن الماضي، بل نداءً نحو المستقبل، نحو كتابة مغربية للتاريخ تُنصت إلى الأصوات الصامتة التي صنعت حضارة البلاد من الهامش إلى المركز.