التصوف والتاريخ في “التشوف”: قراءة فلسفية في بنية النص ومنهج تحقيق أحمد التوفيق

حمزة مولخنيف

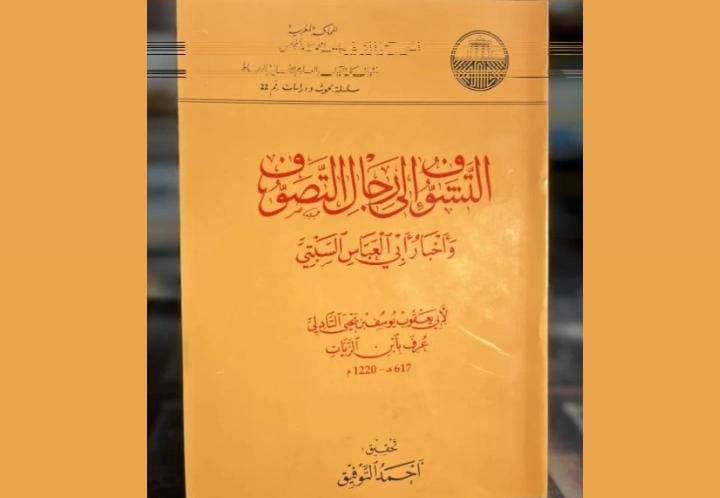

يُعدّ كتاب «التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» من المصنفات المغربية الفريدة التي تجمع بين التاريخ الروحي والسرد الرمزي والتأريخ الاجتماعي في آن واحد، فهو ليس مجرد سجل لتراجم المتصوفة، ولا مجرد عمل توثيقي يعيد ترتيب الأسماء والأسانيد، بل هو أثر يعبّر عن رؤية مخصوصة للعالم، رؤية تجعل من التجربة الصوفية محورًا للمعرفة والوجود، ومن الولاية تجلّيًا للحق في التاريخ. إن مؤلف الكتاب لا يكتب في إطار التاريخ بمعناه المدرسي، بل يؤسس لتاريخ من نوع آخر، هو تاريخ الروح في تحولات الزمان المغربي، حيث تصبح السير والأخبار والمواقف مجالات لتجليات الإلهي في الإنسان، وانكشاف مراتب السلوك والولاية في واقع يتشابك فيه الديني بالاجتماعي، والعقلي بالذوقي، والفردي بالجماعي.

يظهر من أولى صفحات الكتاب أن المؤلف -وهو أحد أبناء بيئة علمية متشبعة بالتصوف وبالثقافة المالكية- لا يتعامل مع المادة الصوفية تعامل المحدث أو المؤرخ، بل تعامل العارف الذي يتخذ من الحكاية وسيلة للرمز، ومن الخبر طريقًا للتجلي. فالرؤية التي تسكن النص ليست رؤية موضوعية محايدة، بل رؤية مشوبة بالوجد والاعتراف، تتخذ من رجال التصوف وسائط لفهم حقيقة الإنسان وعلاقته بالمطلق. ولذلك لا يتردد المؤلف في توظيف اللغة بوصفها كائنًا حيًا يعبر عن السر، فينقل الأخبار بعبارات تفيض بنَفَس القداسة، ويؤسس للمعرفة لا بوصفها تراكمًا للمرويات، بل بوصفها سلوكًا في مراتب الكشف.

إن من يقرأ «التشوف» يدرك منذ الوهلة الأولى أنه أمام نصّ يتجاوز حدود التراجم، لأن الترجمة عند مؤلفه ليست تأريخًا للحياة بل كشف عن النور الذي سكنها. فكل ترجمة لولي أو صوفي أو عابد تتحول إلى بنية رمزية تعكس معاني الصفاء، وتقدّم للمتلقي نموذجًا مثاليًا للإنسان الكامل كما تصوّره التجربة الصوفية المغربية. فالولي هنا ليس موضوعًا للتأمل التاريخي، بل هو وجه للحقيقة الإلهية في تجلياتها الأرضية، ومن ثم فإن الكتاب بأكمله يمكن اعتباره محاولة لبناء «ميتافيزيقا مغربية للتاريخ»، حيث التاريخ لا يُقرأ كتعاقب للأحداث بل كمسار للأنوار.

تقوم منهجية المؤلف في بناء كتابه على تداخل ثلاثة مستويات من السرد: السرد الخبري الذي يحافظ على شكل الرواية التقليدية، والسرد الرمزي الذي يضفي على الحدث بعده الإشاري، والسرد التعليمي الذي يهدف إلى تهذيب المتلقي. فالمؤلف لا يكتفي بأن ينقل الخبر كما سمعه، بل يُحيله إلى معنى يتجاوز الظاهر. الخبر عنده ليس معلومة، بل «إشارة» في اللغة الصوفية، ومن ثم يصبح النص كله عبارة عن شبكة من الرموز المتداخلة التي تتيح للقارئ أن يطلّ على العالم من خلال رؤية المتصوفة لأنفسهم ولوجودهم.

ومن أبرز ما يميز منهجيته أنه يجمع بين الصرامة في الانتقاء والانفتاح في التأويل. فهو، من جهة، ملتزم بتقاليد التوثيق المغربي في سرد الأسانيد، وإيراد مصادر الخبر، واحترام مقام العلماء والمشايخ، ومن جهة أخرى، يتيح لنفسه حرية التأمل والتعبير عن العاطفة والوجد والانجذاب. هذا المزج بين الصرامة والتلقائية هو ما يجعل «التشوف» نصًا ذا طبيعة مزدوجة: فهو مؤلف في التاريخ الظاهر، لكنه أيضًا كتاب في المعرفة الباطنة. وهنا تكمن سر نفاسته، إذ استطاع أن يجمع بين العقل والذوق في توازن نادر.

يعبّر الكتاب كذلك عن وعي مبكر بوظيفة التصوف في المجتمع المغربي، حيث لا يُقدَّم الصوفي باعتباره منسحبًا من العالم أو معتزلاً له، بل باعتباره فاعلاً روحيًا في بنية الاجتماع. فالمتصوف في هذا الكتاب يُصوَّر على أنه حامل للبركة، ووسيط بين السماء والأرض، ومصدر للأمن الرمزي والشرعي. بذلك يصبح التصوف عند المؤلف شكلًا من أشكال الفعل الاجتماعي المغمور بالروح. إن أخبار الكرامات والعجائب التي يوردها لا تُروى لإثبات الخارق، بل لتأكيد حضور الغيب في التجربة الإنسانية، وتذكير المجتمع بأن النظام الظاهر للعالم ليس سوى وجه من وجوه الحقيقة.

ويكشف أسلوب المؤلف في بناء الكتاب عن ذوق بلاغي رفيع، فعباراته تنبض بإيقاع صوفي خاص، قائم على التكرار الإيقاعي والعبارات الموحية بالسرّ والفيض. لغته ليست تقريرية بل إيحائية، تشبه في كثير من مواضعها لغة المناجاة أكثر من لغة التأريخ. إنه يستعير من الخطاب القرآني إيقاعه، ومن الشعر الصوفي صوره، ومن الرواية الشعبية طرافتها، فيخلق من كل ذلك نسيجًا لغويًا يعكس ثراء التجربة المغربية في التعبير عن القداسة. هذا البعد الأسلوبي لا يمكن فصله عن مضمون الكتاب، لأنه جزء من بنيته المعرفية: فكما أن الولاية تُدرك بالذوق لا بالعقل، كذلك الكتاب يُفهم بالوجدان لا بالتقنية.

ومن اللافت أن المؤلف يضع أبا العباس السبتي في قلب الكتاب لا باعتباره موضوعًا واحدًا من موضوعات التراجم، بل باعتباره محورًا تتقاطع عنده المعاني. فشخصية أبي العباس تُقدَّم بوصفها المثال الأعلى للولاية المغربية، حيث تتجسد فيه فكرة «الكرم الوجودي» التي صارت فيما بعد مبدأ روحانيًا في التصوف المغربي.

إن قصة أبي العباس ليست عند المؤلف مجرد سيرة لرجل صالح، بل هي تجسيد لجدلية العطاء والوجود، إذ يتحول فعل الكرم عنده إلى رمز فلسفي يدل على أن الوجود في ذاته هو فعل عطاء من الله، وأن الإنسان الكامل هو من يتماهى مع هذا العطاء في وجوده وسلوكه. بذلك تصبح أخبار أبي العباس بمثابة مفاتيح لفهم الرؤية الوجودية للكتاب كله، لأن من خلالها يبيّن المؤلف كيف أن العمل الخيري والاجتماعي هو وجه من وجوه الحقيقة الإلهية، وكيف أن التصوف لا ينفصل عن الأخلاق، وأن الولاية ليست انغلاقًا في الخلوة بل انفتاح على العالم.

يُظهر الكتاب كذلك أن المؤلف كان واعيًا بتحديات عصره الفكرية والاجتماعية، فالتصوف في زمنه لم يكن مجرد تيار روحي بل كان نظامًا اجتماعيًا وثقافيًا في مواجهة تحولات العصور. لقد جاء كتابه ليحفظ ذاكرة هذا النظام، ويؤكد أن المغرب، في تاريخه العميق، لم يكن مجرد مجتمع فقهي أو علمي، بل كان أيضًا مجتمعًا روحانيًا يقوم على التوازن بين الظاهر والباطن، بين الفقه والذوق، بين الشريعة والحقيقة.

وبهذا المعنى يمكن القول إن «التشوف» هو شهادة فكرية على مرحلة من مراحل التكوين المغربي، مرحلة التفاعل بين السلطة والروح، بين المدينة والزاوية، بين العلم والكرامة. فالمؤلف يسعى من خلال تراجم الأولياء، إلى ترسيخ فكرة أن الولاية كانت دائمًا عنصر توازن في البنية المغربية، وأنها ساهمت في صوغ هوية الأمة على نحو جعلها قادرة على الجمع بين التديّن العميق والانفتاح على الحياة.

وإذا تأملنا المنطق الداخلي للكتاب وجدنا أنه يقوم على وحدة دقيقة بين الخبر والسلوك، أي بين القول والفعل. فكل خبر يُروى ليس غاية في ذاته، بل هو تجلٍّ لفعل روحي. ولذلك فإن الحكايات العجيبة، بدل أن تُفهم بوصفها خرافات أو أساطير، تتحول في ضوء منهج المؤلف إلى رموز أخلاقية، تمثل دعوة إلى إصلاح النفس، وتنقية القلب، والتحرر من قيود الظاهر.

فالمؤلف لا يتعامل مع الكرامة كحدث فوق طبيعي، بل كإشارة إلى ترقّي الإنسان في سلم الوجود. ومن هنا يبرز البعد الفلسفي للكتاب، إذ يقدم تصوّرًا ضمنيًا للإنسان باعتباره كائنًا في رحلة مستمرة من الجهل إلى النور، ومن الغفلة إلى الحضور، ومن الأنانية إلى الفناء في المطلق.

إن منهج المؤلف لا ينفصل عن خلفيته الثقافية التي جمعت بين المدرسة المالكية العقلانية والروحانية الشاذلية ذات الطابع العملي. فهو لا يغرق في المجاز الصوفي المجرد، ولا ينحاز إلى العقلانية الجافة، بل يسعى إلى المصالحة بين المعرفتين: المعرفة البرهانية والمعرفة الذوقية.

في هذا التوازن يمكن أن نقرأ أحد أسرار عبقرية النص المغربي: قدرته على الجمع بين الفكر والعمل، بين النظر والتجربة. وبهذا يصبح «التشوف» وثيقة فكرية تكشف عن روح المغرب العميقة، تلك الروح التي لا تنفصل فيها الفلسفة عن الأخلاق، ولا المعرفة عن السلوك.

كما يمكن القول إن المؤلف اعتمد في منهجيته على ما يمكن تسميته «المنهج الإشهادي»، أي أنه يكتب لا بوصفه راوٍ للأحداث بل شاهِدًا على حضورها. هذا الشهود هو الذي يمنح النص بعده الجمالي والروحي، لأن الكاتب نفسه يعيش تجربة القرب، فلا يكتفي بالتحليل أو الوصف بل يتكلم من موقع الذوق والمشاركة.

وهنا تتداخل الكتابة والمعرفة، ويتحول السرد إلى ضرب من السلوك، والكتابة إلى ذكر. هذه الخاصية تمنح النص طابعًا فريدًا في تاريخ الأدب الصوفي، إذ لا يمكن فصله عن تجربة صاحبه، ولا يمكن قراءته بمعزل عن المناخ الروحي الذي أنجبه.

إن «التشوف»، بهذا المعنى، ليس فقط كتاب تراجم، بل بناء رمزي للروح المغربية. فهو يصوغ الذاكرة الصوفية للأمة بلغة تجمع بين الدقة التاريخية والإشراق الروحي، ويحوّل التاريخ من سجل للأسماء إلى مجال للتأمل في المعنى.

ومن خلال استحضار نماذج الأولياء، يرسم المؤلف خريطة للعلاقة بين الإنسان والحق، بين الفرد والجماعة، بين الروح والمجتمع. إنه بذلك يقدّم مشروعًا ضمنيًا لإصلاح الوعي، مشروعًا يجعل من القدوة الروحية سبيلًا للمعرفة، ومن المعرفة طريقًا للأخلاق، ومن الأخلاق أساسًا للعمران.

إن هذا المزج العميق بين الروح والتاريخ، بين السرد والمعرفة، بين الخبر والإشارة، هو ما يمنح الكتاب قيمته الدائمة في الفكر المغربي. فهو ليس وثيقة من الماضي، بل نصّ يتجاوز زمنه ليخاطب كل عصر، لأنه يعالج مسألة الإنسان في جوهرها: كيف يعيش في العالم دون أن يفقد صلته بالمطلق؟ وكيف يوازن بين الفعل في التاريخ والاتصال بالسرّ الأزلي؟ بهذا السؤال الصامت يعيش الكتاب، وبه يظلّ حيًا في وجدان الباحثين والعارفين على السواء.

أهمية تحقيق أحمد التوفيق ومكانته بين التحقيقات الأخرى:

يحتل تحقيق أحمد التوفيق لكتاب «التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» منزلة خاصة في تاريخ العناية بالمصادر الصوفية المغربية، لا فقط لما تميز به من دقة علمية وضبط للنص، بل لما حمله من وعي منهجي عميق بمكانة هذا الأثر في الذاكرة الروحية للمغرب.

فالتحقيق عند التوفيق لم يكن مجرد عمل تقني يقوم على مقابلة النسخ وتصحيح الألفاظ، بل كان فعل قراءة حضارية، وإحياءً لنصّ يشكّل جزءًا من البنية العميقة للهوية المغربية. لقد أدرك التوفيق أن «التشوف» ليس كتاب تراجم فحسب، بل وثيقة فكرية تعبّر عن العلاقة المغربية المخصوصة بين العلم والروح، وأن إخراجه في صورة علمية دقيقة هو بمثابة إعادة صياغة لجزء من الوعي التاريخي للثقافة المغربية.

لقد كان السياق الذي صدر فيه تحقيق التوفيق سياقًا علميًا واجتماعيًا يتّسم بوعي متزايد بأهمية التراث الصوفي في فهم الذات المغربية. ففي النصف الثاني من القرن العشرين، كانت الدراسات الأكاديمية قد بدأت تعيد النظر في التصوف، بعد أن ظلّ طويلًا حبيس الصور النمطية التي جعلته إما مجالًا للخرافة أو موضوعًا للتمجيد الوجداني غير النقدي.

فجاء تحقيق التوفيق ليستجيب لحاجة مزدوجة: حاجة علمية إلى نصّ مضبوط يُعتمد عليه في الدراسات التاريخية، وحاجة فكرية إلى قراءة واعية للتراث الصوفي تضعه في سياقه الاجتماعي والثقافي. وقد جمع التوفيق بين هاتين الحاجتين في عمله، فحرّر النص من الغبش، وأخرجه في صورة تُبرز دقته وجماله معًا.

أول ما يلفت الانتباه في تحقيق التوفيق عن غيره ممن حققوا “التشوف” هو وضوح المنهج ودقته في التعامل مع المادة النصية. فقد قدّم للنص بمقدمة علمية متماسكة بيّن فيها طبيعة الكتاب ومصادره وقيمته في تاريخ التصوف بالمغرب، مما جعل القارئ يدخل إلى النص على بصيرة بمقاصده ووظائفه. إن هذا الوعي البنيوي بالكتاب جعل التوفيق يتعامل معه لا كجسد لغوي فحسب، بل ككائن فكري له روح ومنطق داخلي.

ولذلك نلحظ أن عمله لم يقتصر على تحقيق الألفاظ بل شمل أيضًا تحقيق المعنى، أي إعادة ترتيب الوعي حول النص. لقد سعى إلى أن يُظهر لنا «التشوف» في صورته الأصلية كما أرادها مؤلفه، لا كما حوّلتها النسخ السابقة واللاحقة. فكان في عمله أقرب إلى من يزيح الغبار عن وجه مرآة قديمة ليُرى فيها النور من جديد.

ويمكن القول إن ميزة التوفيق الأساسية في تحقيقه لهذا الكتاب تتمثل في قدرته على التوفيق بين الدقة التقنية والإحساس الأدبي. فهو من جهة محقّق صارم، لا يترك كلمة دون تمحيص في ضوء النسخ والمصادر، ومن جهة أخرى قارئ ذواق يدرك أن النص الصوفي لا يمكن أن يُفهم إلا من داخله، أي من خلال لغته الوجدانية ومقاماته الروحية.

وهذا ما جعل تحقيقه يبتعد عن الجفاف الأكاديمي الذي قد يُفقد النص روحه، كما يبتعد عن العاطفية التي قد تفسد موضوعيته. فعمله يجمع بين العالِم والعارف، بين المؤرخ والناقد الأدبي، وهي صيغة نادرة في تحقيق النصوص التراثية، خصوصًا الصوفية منها.

لقد أدرك التوفيق أن «التشوف» كتاب يعبّر عن تداخل العلوم والمعارف، فهو من جهة ينتمي إلى علم التراجم والتاريخ، ومن جهة أخرى يعكس بنية الخطاب الصوفي وأسلوبه الرمزي. ولذلك جاءت منهجيته في التحقيق متكاملة، لا تفصل بين النص وسياقه، ولا بين اللغة والفكر. فقد اعتمد منهج المقابلة الدقيقة بين النسخ، لكنه لم يجعل المقابلة غاية في ذاتها، بل وسيلة للكشف عن النسق الداخلي للكتاب.

كان حريصًا على أن يحافظ على روح النص الأصلي، في ألفاظه وإيقاعه ومقاماته، مع إصلاح ما يُخلّ بالمعنى دون أن يقطع الصلة بين اللغة ومصدرها الروحي. وهنا تتجلى بصيرته بوظيفة التحقيق: إنه ليس تصحيحًا لغويًا فقط، بل إعادة بناء لزمن النص ولذائقته.

وما يميز عمل التوفيق أكثر هو أنه لم يتعامل مع النص الصوفي بعين خارجية ترى فيه غرابة أو التباسًا، بل نظر إليه من الداخل، باعتباره تعبيرًا طبيعيًا عن تجربة إنسانية عميقة في فهم الوجود. ولذلك نجد أن تعليقه على بعض المواضع الغامضة لا يتجه إلى تفكيكها بالمعنى النقدي الجاف، بل إلى إضاءتها بالمعنى التفسيري.

إن أسلوبه في الشرح يعكس احترامه للنص ووعيه بطبيعته. فهو لا يفرض عليه قراءة حديثة ولا يسجنه في قوالب المصطلحات، بل يترك له حرية أن يتكلم بلغته الأصلية. وهنا نلمس حسًّا فلسفيًا عميقًا في منهجه، إذ يجعل النص يُفصح عن نفسه من خلال آلياته الخاصة لا من خلال مقولات الباحث الحديث.

لقد كان من نتائج هذا الوعي أن تحقيق التوفيق أسّس لمعيار جديد في تحقيق النصوص الصوفية المغربية. فقبله كانت بعض التحقيقات تميل إلى الحرفية، تكتفي بتجميع النسخ دون تفكيك بنيتها الدلالية، أو تميل إلى التبجيل المفرط الذي يُفقد النص قيمته العلمية.

أما التوفيق فقد سلك طريقًا ثالثًا يقوم على التوازن، فجمع بين الضبط والذوق، وبين التحقيق والتأمل. هذا التوازن هو ما جعل تحقيقه مرجعًا للباحثين في التصوف المغربي، لأنه أتاح لهم نصًا علميًا رصينًا دون أن يُفرغ الكتاب من روحه.

ومن اللافت أن التوفيق في مقدمة تحقيقه لم يكتف بالتعريف بالمؤلف والكتاب، بل قدّم رؤية شاملة للتصوف المغربي من خلالهما. لقد تعامل مع «التشوف» بوصفه مرآة للعقل الروحي المغربي، فقرأه في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المغرب في عصره. بهذا المعنى، تجاوز التوفيق حدود المحقّق إلى أفق المؤرخ والمفكر. فقد جعل من التحقيق مناسبة لتأمل العلاقة بين المعرفة الروحية والمجتمع، وبين الكتابة الصوفية والهوية الثقافية. وهذا ما يمنح عمله عمقًا يتجاوز الجانب النصي إلى البعد الحضاري.

أما بالمقارنة مع التحقيقات الأخرى، فإن أهمية عمل التوفيق تتبدى في ثلاثة مستويات رئيسة: في المنهج وفي اللغة وفي الرؤية. فمن حيث المنهج، قدّم نموذجًا للصرامة المتوازنة، فحرص على جمع النسخ والمقابلة بينها، لكن دون أن يغرق في التفاصيل التقنية التي تُضعف المعنى.

ومن حيث اللغة، حافظ على أصالة التعبير الصوفي دون أن يستسلم لغموضه، فجاء نصّه سهلًا على القارئ المعاصر دون أن يُمسّ جوهره. أما من حيث الرؤية، فقد أضفى على التحقيق بعدًا تأمليًا يجعل القارئ يدرك أن النص ليس مجرد أثر قديم، بل كيان حيّ ينتمي إلى حاضرنا بقدر ما ينتمي إلى ماضيه.

لقد أضاف التوفيق إلى النص روحًا جديدة من خلال أسلوب عرضه وتقديمه. فمقدمته ليست مجرد مدخل علمي، بل نصّ أدبي وفكري قائم بذاته، يعبّر عن حسّ نقدي رفيع وعن معرفة دقيقة بتاريخ الفكر الصوفي بالمغرب.

استطاع أن يبيّن من خلالها أن «التشوف» هو نصّ تأسيسي في الوعي المغربي، لأنه يُبرز كيف تشكّل مفهوم الولاية والبركة، وكيف تداخلت الممارسات الصوفية مع البناء الاجتماعي والسياسي. بهذا جعل من التحقيق جسرًا بين الماضي والحاضر، بين النص والواقع، بين المتن التاريخي والتجربة المعاصرة.

ومن جهة أخرى، فإن عمل التوفيق تميز بتوظيف عميق للأدوات الفيلولوجية دون أن يُخضع النص لمنطقها الصارم. فقد كان يدرك أن النصوص الصوفية تختلف عن النصوص الفقهية أو الكلامية في بنيتها اللغوية، لأنها تعتمد على الإشارة أكثر من العبارة، وعلى الرمز أكثر من التقرير.

لذلك كان دقيقًا في اختيار ضبط الكلمات والمصطلحات بما يحافظ على دلالتها الروحية. هذا الحس الفيلولوجي المقرون بالذوق العرفاني هو ما أعطى لعمله بعدًا فنيًا ومعرفيًا في آن.

كما أن التوفيق كان واعيًا بدور القارئ في إعادة إنتاج النص. فهو لم يقدّم نصًّا مغلقًا، بل نصًّا مفتوحًا على التأويل. فبضبطه للمتن وتوضيحه للمبهمات، لم يسع إلى إنهاء الأسئلة بل إلى فتحها من جديد، لأن النص الصوفي بطبيعته قائم على الإيحاء لا على الإحكام.

وهنا تتجلّى حداثة نظره في التحقيق: فبينما كان كثير من المحققين يسعون إلى إنهاء الغموض، كان التوفيق يرى أن الحفاظ على بعض الغموض جزء من أمانة النص. لقد أراد أن يقدّم «التشوف» كما هو: نصًا يضيء ويحتجب في آن، يتكلم ويصمت، يفتح أبواب المعنى ولا يغلقها.

أما التحقيقات اللاحقة، فعلى الرغم من قيمتها الأكاديمية، ظلت في معظمها تدور في فلك عمل التوفيق، تستفيد من طريقته وتستأنفها دون أن تتجاوزها. ذلك لأن التوفيق لم يكتف بضبط النص بل أسس لطريقة في التعامل مع التراث الصوفي نفسه.

لقد وضع معيارًا معرفيًا في كيفية قراءة النصوص الروحية، معيارًا يجمع بين الانتماء إليها والانفتاح عليها. ومن هنا تأتي أهميته: فهو لم يقدّم لنا نسخة من «التشوف» فحسب، بل قدّم لنا درسًا في كيف نقرأ تراثنا بعين تجمع بين الحبّ والنقد، بين الوفاء والإبداع.

لقد تحوّل تحقيق التوفيق إلى مرجع في الدراسات المغربية الحديثة، لأنه لم يُخرج الكتاب إلى النور فقط، بل حرره من القراءات السطحية التي كانت تحجبه. ومن خلال عمله الدقيق، أعاد إدماج «التشوف» في الحوار الأكاديمي والفكري حول التصوف المغربي، فصار مرجعًا لدارسي الفكر الروحي والأنثروبولوجي والتاريخي على السواء. بل يمكن القول إن عمله أسّس لمرحلة جديدة في الوعي بالتصوف بوصفه مكوّنًا بنيويًا في الهوية المغربية، لا مجرد ظاهرة دينية عابرة.

إن أهمية تحقيق التوفيق لا تنحصر في ما أنجزه من تصحيح نصي، بل تمتد إلى ما فتحه من آفاق فكرية. فقد جعلنا نعيد التفكير في معنى التحقيق ذاته: أهو عمل مادي تقني يضبط الكلمات ويقارن النسخ، أم هو عمل روحي يعيد للنص روحه في سياق جديد؟

لقد قدّم التوفيق الجواب العملي على هذا السؤال، بأن جمع بين الاثنين معًا. فكان تحقيقه فعل وفاء للماضي، وفعل إبداع للحاضر. من هنا، فإن قيمته لا تُقاس فقط بعدد الهوامش أو دقة المقابلات، بل بالتحول الذي أحدثه في الكتاب ومنهجية تحقيقه.

إن أحمد التوفيق، من خلال تحقيقه لكتاب «التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي»، قد مارس نوعًا من التأليف الثاني. فالنص الذي أخرجه لم يعد هو النص ذاته الذي ظلّ في بطون المخطوطات قرونًا، بل صار نصًا مُتجدّدًا في ضوء رؤية معاصرة تعي جذورها وتفهم رموزها.

إنه مثال نادر على كيف يمكن للتحقيق أن يتحوّل إلى فعل فكر، وكيف يمكن للماضي أن يُبعث من جديد لا بوسائل الحنين، بل بوسائل الفهم. وبهذا، فإن عمله يظلّ شاهدًا على أن إحياء التراث ليس عودة إلى الوراء، بل عبور نحو المستقبل على ضوء السراج القديم.