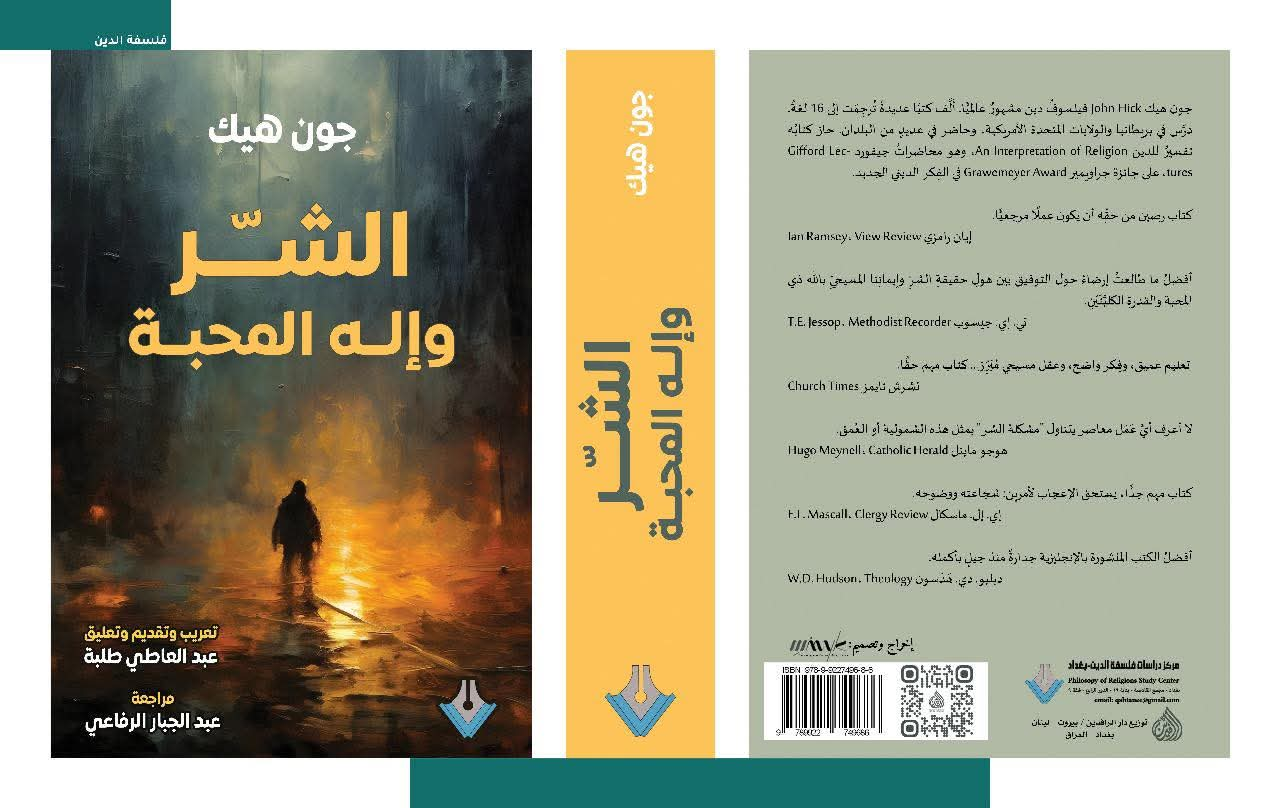

إصدار: الترجمة العربية لكتاب الشر وإله المحبة لجون هيك

24 نوفمبر 2025

عبد العاطي طلبة

صدرت أخيرًا عن مركز دراسات فلسفة الدين ودار الرافدين الترجمة العربية لكتاب جون هيك John Hick “الشر وإله المحبة Evil and the God of Love” الذي يعد من أشمل المصادر اللاهوتية -فيما أعرف- حول مشكلة الشر. أمضيتُ في تعريب هذا الكتاب وقتًا طويلًا حتى يخرج في صورته المُثلَى قدر الإمكان وقدر طاقتي البشرية، فعلقتُ عليه، ووضعتُ قاموسًا مصطلحيًّا في آخره يعين على فهمه ومقاربته. إليكم بعض مقدمتي على الكتاب بعنوان: “خمريات نفسانية، ومُعاقَرات عقلية”:

——————————–

• بين يدي “الشر وإله المحبة”:

بِاسْمِ اللهِ مُبْدِئِي .:. وَمِنَ العَدَمِ مُنْشِئِي

ما فَتِئْتُ أكره المقدماتِ ولا أُحبها، وما من كتابٍ قرأتُه إلا وتجاوزتُ مقدماتِه قاصدًا صُلبَه ومتنَه. بعد القراءة لعلّي أعود إلى المقدمات ولعلي لا أعود؛ ذلك أني لا أحب قراءةَ أيّ عمل وأنا محكوم بمُسْبَقَاتٍ ومُصَادَراتٍ مُوجِّهَة مهما كان قَدْرُ صاحبها وشأنُه. ورغم هذا، أجدني اليوم مدفوعًا إلى كتابةِ مقدمةٍ لهذا الكتاب في حُلَّتِه العربية. ولقد هممتُ أن أدفعه إلى الناشر دون أن أكتب كلمةً في صَدْرِه، لكنّي وجدتُ لزامًا عليّ أن أخاطب القارئ بكلمةٍ أو كلمتينِ سريعتَينِ دون توجيهٍ أو توصيةٍ أو مصادرةٍ عليه.

لعلَّ الشر وإله المحبة Evil and the God of Love كان فكرةً في عقل عبد الجبار الرفاعي منذ زمن بعيدٍ؛ فكرةً عرفتُها من خلاله وهو بصدد إصدار أعدادٍ من مجلة قضايا إسلامية معاصرة محورها “مشكلة الشر”. أوعز إليّ الرفاعيُّ بمُطالعة الكتاب بادئ الأمر طالبًا منِّي الرأيَ فيه. طالعتُ أول ما طالعتُ عنوانَه، والمُطالِع عنوانَه لعله يشعر أن الكتاب سيكون عملًا خفيفًا دون العُمق المطلوب. بدأتُ أصافحُ صفحاتِه بصفحةِ عينيّ، فوجدتُه سِفْرًا عميقًا وسَفَرًا طويلًا، وما خرجتُ منه كما ولجتُ فيه. أرسلتُ إلى الرفاعيّ أخبره إن عملَ هيك على مشكلة الشرّ عمَلٌ ليس مُهمًّا فحسب ولكنه مُؤسِّس ولا بد أن تزدان به المكتبةُ العربيةُ بترجمةٍ تليق به مَقَامًا. طلبتُ منه أن يبادر مركزُ دراسات فلسفة الدين بالتواصل مع الدار الأجنبية الناشرة (Palgrave Macmillan London) لشراءِ حقوق ترجمته إلى العربية. لم يمرّ كثيرُ وقتٍ إلا وفوجئتُ بالأستاذِ يخبرني بالتواصل مع الدار الناشرة وشراء حقوق الترجمة، وأنه يريد مني أن أخوض عملية تعريبِه! أخبرتُه: سأنظر فيه مرةً أخرى بعين المريد ترجمتَه لا بعين القارئ المٌتجَرِّد.

وبالفعل، طالعتُه من جديدٍ مرتين: مرةً بعَينِ القلبِ، ومرةً أخرى بعَيْنِ العَقْلِ. خرجتُ من المطالعةِ القلبية بأنّ هيك صاحبُ فلسفةٍ صوفيةٍ ترى الإنسانَ ذا نسبةٍ إلهية، موجودًا في العالَم على مسافةٍ من اللهِ ليستْ بالحيِّزيَّةِ أو المكانيةِ وإنما بالمعرفية (الإبستمية)؛ لعلَّه يتمكن من التعرف على الإلهيّ المُحتَجِب بجنباتِ عالَمٍ يُعَد بيئةً مناسبةً لترقِّيه أخلاقيًّا وجماليًّا وروحيًّا. عندما طالعتُه بهذه العَين القلبيَّة، رأيتُ أن هيك لا يعالج الشر من خارج أو من منظور فلسفي أو لاهوتي فحسب، وإنما يعالجه أيضًا من منظور شخصيٍّ مُشْتَبِكٍ، وكأنها مشكلته الخاصَّة، وكأنه صاحبُ المعاناة، وكأنّ الشر كان بالنسبة إليه مشكلةً ذاتيَّةً أكثر منها موضوعية أو فلسفية أو لاهوتية. ولا غروَ فهو القائل: “جربتُ بنفسي بعضًا من المأساةِ الشخصيَّة العميقةِ والمُبْتَلِعَة، التي جَرَفَتْنِي إلى اليأس القاتِم ورفضِ الحياةِ المُرَوِّع.” وجدتُ أيضًا أن هيك رجلٌ تنازعه نفسُه بين الأدبِ من ناحيةٍ، والفلسفةِ واللاهوتِ من ناحية أخرى. هذا ظاهر في اقتباساته عن أدباء وشعراء كُثُر، ففي الكتاب نَقْلٌ عن شكسبير Shakespeare، وعمر خيام Omar Khayyam، وألكسندر بوب Alexander Pope، ودوستويفسكي Dostoevsky، وإمرسون Emerson، وسي. إس. لويس C. S. Lewis، وغيرهم. وكأنَّ اللغةَ الفلسفيَّةَ ما أسعفتْه، واللغةَ اللاهوتيةَ ما أعانته، فتوسَّل لغةَ الأدب وارْتَجَاهَا. لغةُ هيك نفسُها لغةٌ تلتبس بالشعرِ تارةً، وباللاهوتِ تارةً، وبالفلسفة تارةً أخرى، لكنَّ الرباط اللغوي الذي ينتظمُ الكتابَ كلَّه وَشيجَةٌ من الكلامِ العالي واللغةِ الشَّاعِرةِ. هذا الأمر كاشفٌ عن روحِه النابضة بالإلهيّ والجماليِّ؛ ناطقٌ عن الأديب المُخْتَبِئِ في عباءَةِ الفيلسوف العقلاني العتيد، واللاهوتي طويل النَّفَسِ والفكرة:

وَإِنْ تَكُنْ تَغْلِبُ الغَلْبَاءُ عُنْصُرَهَا .:. فَإِنَّ فِي الخَمْرِ مَعْنىً لَيْسَ فِي العِنَبِ

أما المطالعة العقلية، فخرجتُ منها بأنّ هيك فيلسوفٌ من النوع التوفيقيّ الذي يجمع بين المدارس والأفكار في وَحْدَةٍ فكرية، ويصالح فيما بينها ويُوفِّق وإنْ تَنَابَذَتْ؛ محاوَلَةً للخروجِ الصَّاعِدِ إلى عالَم فكري ونَسَقِيّ جديد ومُبتَدَع. إليك بعضًا من بيانٍ. أولًا: يحاول هيك التوفيق الوجوديّ بين جوانب ثلاثةٍ من الوجود: الوجود الإلهي المتصف بالمحبة، الوجود الشرير المتصف بالرُّعب، الوجود الإنساني الموضوع في بيئةٍ مناسبةٍ هي العالَم. يعالج كُلًّا وهو يضع المحبةَ نُصْبَ عَيْنَيْهِ بوصفها الصفةَ الإلهيَّةَ الأُمَّ، فهو لا يُضحِّي بها أبدًا. وبغضّ النظر عن نجاح هيك في التوفيق بين هذه الأفكار الثلاث بضوء المحبة؛ إلا أنَّ الأكيدَ نجاحُه في تقديم محاولةٍ فلسفيةٍ إيجابيةٍ بنَّاءةً تَقِي الإنسانَ – بوصف وجوده المركزي في العالَم – من الوقوع في الاغتراب الذاتي عن نفسه، والاغتراب عن الله (يسميه الرفاعي: “الاغتراب الميتافيزيقي”). ثانيًا: يجول هيك بأنظاره في التقاليد الفلسفية المختلفة التي تتناول المشكلة محلّ النظر، فيتناول إياها بالتحليل الفلسفي تارةً، وبالتحليل التاريخي تارةً، وبالتحليل اللاهوتي تارةً أخرى، ومن ثم يقارنُ فيما بينها من أجل تحديد العناصر المرفوضة والمقبولة لديه، ومن ثم الخروج ببناءٍ أو نَسَق فلسفي لاهوتي جديد يحاول الاستفادةَ من كلٍّ. كم كان يروقني الرجل وهو يؤلِّف بين المدارس والأفكار المتخالفة ويجمع بينها بعين الواصف والمُحَلِّل والمؤرِّخ، وبوصف الرجل المُحِبِّ أيضًا؛ حتى إنه لَيقع في نفسك أحيانًا أنه يدافع عن جميعها، وأنه يتبناها دفعةً واحدةً! “قوة النسق الذي أتى به هيك يتأتَّى من إصراره على فهم الموقف قبل مهاجمته…”

وعلى هذا، يمكن القولُ روايةً عن العَيْنِ العقليَّةِ: “الشر وإله المحبة” كتابٌ تشتمله أجزاءٌ أربعة يأخذ بعضُها برقاب بعض. يحاول هيك في الجزء الأول التعريفَ بمشكلته والتمهيدَ لها، وفي الثاني التعريفَ بالمدرسة التي يرفض معظمَ أفكارها وأقوالها، وفي الثالث التعريفَ بالمدرسة التي يقبل معظم أفكارها وأقوالها، وفي الرابع ابتناءَ نَسَق فلسفي ولاهوتي جديدٍ يخصّه حول المشكلة من خلال تطوير ما يقبله من رؤى وبيان عَوَار ما لا يَقْبَل. الكتابُ، بناءً على هذا التقسيم، مرجعٌ أساسٌ معياريّ ومفيدٌ حول التقاليد والفلسفات التي يعرض لها، ومحاولةٌ فلسفيةٌ لاهوتيَّةٌ جادَّةٌ لفهم مُشْكِلَةِ الشرِّ والتوفيق بينها وبين الوجودِ الإلهيِّ المُحِبّ. على هذا، يمكن إدراكُ أن الرجلَ لم يكن يرى نفسه يضرب في عَمَاء، وإنما كان يرى نفسَه يواصِل تقليدًا ومذهبًا، أو فكرةً ورأيًا، أو وِجْدَانًا ورؤيةً؛ وأنه يَنْفُثُ في رُوعِه نَفَثاتِ فلسفةٍ خالديَّةٍ تعبر عن مشتركاتٍ إنسانيةٍ فلسفيَّةٍ “بحيث قد يَعْسُر… أن يُحدَّد القِسْطُ الذي أَسْهَمَ به كلُّ مفكرٍ في التكوين… ومن هنا، فإنَّ أصداء «حكمةٍ خالديةٍ Philosophia perennis» لا بد أن تتردد في كل ما يجري على أقلام مُفكِّري العصر، حتى ولو بدتْ لهم أفكارُهم جديدة كل الجدة، أصيلةً أصالة مطلقة!”

تهيَّبتُ هيك وكتابه بادئ أمري، فترددتُ؛ أقدِّم رِجلًا وأُؤخِّر أخرى، ووقع التأخيرُ مني في الردِّ على الرفاعيّ، فوجدتُه يسألني. أخبرتُه بما وقع في نفسي من هيبةٍ وإجلالٍ وخوفٍ. حفَّزني بكلماتٍ دافعة، وهمس بلسان قَلْبِهِ في دَخِيلَةِ نَفْسِي، فَأَوْقَدَ داخلي جذوةً أشعلت العقلَ والقلب معًا وقوَّتْ إرادَتي. هممتُ بعونٍ من اللهِ فيه، وما بدأتُه إلا وانغمستُ فيه عن آخري، وانطمرتُ به. لا أريد أن أثقل القارئ هنا بما لاقيتُه من مشقَّات الترجمة والوصول إلى بعض المراجع، فلعلّ لهذا مقامًا آخر وحديثًا جديدًا ذا شجون. ومع ذلك، لعلك تدرك هَوْلَ الجهد المبذول على مدار الكتاب كلِّه، وثِقَل العمل الذي عملتُه فيه وأجريتُه عليه من تعليقٍ وبيانٍ؛ درجة أني في مرحلةٍ من مراحل الترجمة كدتُ أتخلَّى عن فكرة ترجمة جميعِه وأن أُشْرِك معي فيه غيري. عَدَلْتُ عن هذا أخيرًا، فما ألقيتُ عنه عصا ترحالِي إلا وهو في حُلَّةٍ عربيةٍ كاملةٍ. حَدَثَ هذا بترغيبٍ وتحريضٍ وتقويةٍ من أغيارٍ آزروني إما بالقولِ وإما بالعمل وإما ببذل النّصيحة؛ وأنا لكلٍّ شاكر، وللجميع مُمْتَنّ. الرجاء، والإيمان، والمحبة، ومعانٍ أخرى كثيرة تعلمتُها وعاينتُها في رحلتي مع هذا الكتاب، إلا أنَّ اللهَ: النزوع إليه، التعرف عليه، تكميل النفس به، كان المَغْنَمَ الأكبرَ والمعنى الأَجَلّ. تصوَّفتُ بالمطالعتين المذكورتين آنفًا (القلبية والعقلية) وتحقَّقتُ بالترجمة التي هي ضَرْبٌ من التأويل والفهم والاستنطاق والتفسير والإعراب، وما تحققتُ إلا وثملتُ بالمحبة الإلهية المُضَحِّية غير المحدودة، وعاقرتُ الأفكارَ وعاقرتْني. صِرْتُ صيرورةً أخرى، فما أنا بالذي كنتُ: تعالَيْتُ بذاتي على ذاتي، وركبتُ النفسَ إلى النفسِ، وارتحلتُ عن أثَرَةِ أَنَايَ الضيِّقةِ إلى إِيثَارِ الأَنَا الكُلِّيَّة الشاملة. ما كنتُ إلا وكُنْتُ كينونةً وجوديةً ذاتَ طورٍ جديد، بل قُلْ أطوارًا: أكثر حُبًّا للمُتَعَالِي والمُتسافِل على حد سواء، أكثر تشوّقًا لتحرير الذات وكسر أصنام النفس المُستعبِدَة؛ ما صرتُ أَمَةً لأصنامي، بل مُتَعَبِّدًا في محرابِ الحقيقة، طُوَيْلِبًا للإلهيّ الذي ما توقفتُ عن البحث عنه حياتي كلَّها:

عَلِّلُوا رُوحِي بِأَرْوَاحِ الصَّبَا .:. فَبِرِيَّاهَا يَعُودُ المَيْتُ حَيّ

انتهى العملُ على هذا الكتاب ليلة الجمعة الموافقة الثامن والعشرين من يونيو في العام الرابع والعشرين من الألفية الثالثة. استغرق التعريبُ مدة عامين تقريبًا تخللهما جهد حثيث من الدراسة والبحث والتفتيش، ومقاساة آلام الكتابة ومعاناة استنطاق النصّ وتعريبه. ولا أذكر حقًّا عدد المرات التي أعلنت فيها فشلي وإخفاقي أمام نفسي وغيري، واستسلامي لليأس والقصور في وقتي وهمتي، ولا سيما أنّ زماننا يُكثِّف على إنسانه مشاغله وشواغله في تكاثر وتواتر مُضنٍ مُمَزِّق، ويكتنفه بالتشظِّي والتصدُّع؛ لكني بقوىً روحيةٍ وحسِّيَّةٍ، ومَددٍ باطنيٍّ وخارجيٍّ أكملتُه، وكمَّلتُ في نفسي عنصرَي المثابرة والصمود. حسبي أني ما تنكّرتُ يوم أنكرتُ، وما أسلمتُ قيادي، فقهرتُ الموانعَ والصّوارف، وأمضيتُ للتمام تمامَه، وللتطواف استقرارَه. ولا أرجو، حقيقةً، من هذا العمل شيئًا سوى أن تَنْفَلِجَ به عقولُ الناطقين بالعربية وتَتَفَتَّح – أخصّ المسلمين قبل المسيحيين واليهود، فغير المؤمنين قبل المؤمنين، فأصحاب كلّ ديانة قبل غيرهم – على طرقٍ ممكنةٍ من التأويل الرحماني للنصّ المقدس، والفهم الدينيّ الرحيب لله كما تفتَّقتْ في عقل وروح هذا اللاهوتي المعاصر العظيم.

والله المستعان، وعليه التّكلان، ولا توفيق إلا به، وليس لي لغيره حاجةٌ ولا مذهب. الله، الله، الله! “بِهِ وُجِدتُ، وبه عُرِفتُ، وبه حَييتُ، وبه سَعِدتُ، وبه عَقَلْتُ، وبه رَشِدتُ، وبه أُكرِمتُ، وبه أُعطيتُ، وبه حُرِمتُ، وبه شُهِرتُ، وبه سُرِرتُ، وإليه نُسِبتُ، وإليه انتهيتُ، وإليه سَعَيْتُ، وإليه اشْتَقْتُ، وإليه سلكتُ، وعليه توكَّلْتُ، وعليه تَولَّهتُ.”

أَيَّتُهَا النَّفْسُ إِلَيْهِ اذْهَبِي .:. فَمَا لِقَلْبِيَ عَنْهُ مِنْ مَذْهَبِ

أَنْسَانِيَ التَّوْبَةَ مِنْ حُبِّهِ .:. طُلُوعُهُ شَمْسًا مِنَ المَغْرِبِ

• ختامُ متوسِّل ورجاءٌ مُرْتَجًى:

ضَرْبٌ من المُحَالِ أن تساويَ الترجمةُ في الأصالةِ أصالةَ العملِ الأصلي؛ وليس المعنى أنّ الترجمة تُفقِد العملَ أصالتَه، ولكنها تُرحِّله من وجوديّةٍ أصيلةٍ إلى وجوديَّة أصيلةٍ أخرى. ذلك أن الترجمة بجانب أنها عملية نَقْلٍ من سياق لغوي له مُسبقَاتُه وظروفُه الخاصة، فإنها عمليةٌ مستمرةٌ من التأويل المُستنطِق للنص الأصلي. ولا ينفي هذا كونها مَظَنَّةً للخطأ والوهم، ولا سيما وأن النقصانَ الفِطْرِيَّ يُلازِم أعمالَ الإنسانِ مهما جَوَّدَ وأَتْقَنَ. هذا عُذري بين يديك إنْ وقفتَ، في العملية التأويليةِ، على بيانٍ لا يصحّ، أو فهمٍ سقيمٍ، أو استنطاقِ ما لا يُستنطَق، أو تفسيرٍ مُرتبكٍ، أو إعرابٍ ليس بموفَّقٍ، أو إخلالٍ “بخواصِّ المَعَانِي في أَبْدَانِ الحقائق”. أَضِفْ أني كثيرًا ما كنتُ أسيرُ وحدي في أراضٍ قاحلةٍ، وأركانٍ غير مُستكشَفَةٍ، وعلومٍ عسيرةٍ، وألفاظٍ غير مُطاوِعَة، وتعابيرَ مُجافِية، ومعارفَ عويصةٍ عميقةِ الغَوْرِ. “وكلما كانَ البابُ من العلمِ أعسرَ وأضيقَ، والعلماءُ به أقلّ؛ كان أشدَّ على المترجم، وأجدرَ أن يُخطئ فيه.” ما أحْمَدُ عليه اللهَ أن أكثرَ ما احتواه الكتابُ من علومٍ ومعارف؛ كان لي فيها يَدٌ تطول وتقصر؛ أو بَاعٌ مِقدارُه بمِقْدَارٍ، أو طلبٌ يعظم ويخسّ؛ أو معرفةٌ تعلو وتسفل؛ أو سماعٌ يتواتر وينقطع. ولعلَّ هذا بعض ما جَرَّأَنِي، وأقام في نفسي دعوى المُغامَرة.

اللغةُ المُترجَم عنها: الإنجليزيةُ؛ لغةٌ رشيقةٌ أعرفها وأحبها وأستسيغ نُطقَها والقراءةَ بها. واللغة المترجَم إليها: العربيةُ؛ لغةٌ شاعرةٌ مُكَوِّنَة، عشقي ومَوْئِلي منذ الزمان الأول. ما كان ما كان إلا وحاولتُ أن أنطقَ إنجليزيةً بعربيةٍ، فألقيتُ قميصَ يوسف على يعقوبِ المَعْنَى، وخلعتُ بُردَةً عربيةً على كِيَانٍ إنجليزيٍّ، فاستُبْدِلَتْ حُلَّةٌ بحُلَّةٍ، وقميصٌ بقميصٍ. توسَّلتُ القِدَمَ بالحدوث، والحدوثَ بالقِدَم؛ والتراثيةَ بالحداثيَّة، والحداثيةَ بالتراثية؛ والنثريةَ بالشعريةِ، والشعريةَ بالنثريةِ حتى انتظم الكلامُ على ما انتظم، وانتهى إلى مُنتهاه ومُنتهاي. لَعجب هو نُطقي لغةً بلغةٍ، وقولًا عن قولٍ؛ وجرياني على منوالٍ بمنوالٍ؛ ومُتابعتي طريقةً على طريقةٍ. ولا أحسب إلا أني ما كنتُ ناطقًا في كلٍّ إلا بعربيةٍ تأصَّلتْ داخلي، واندفن معناها في كوامنِ مَنْطُوقي: “كُلُّ متكلم يُعبر باللغات الأجنبية: ينطلق من لغته التي يمكن التعرُّف عليها في نبرةٍ شاذّةٍ أو لفظٍ أو تركيبٍ، وفي النَّظْرَةِ وقَسَمَاتِ الوَجْهِ أيضًا (أَجَل، لِلُّغَةِ وَجْهٌ)… أعرف اللغاتِ جميعًا، لكن بالعربية…”

وأخيرًا، هذا عملي بين عينيك، فلا تُسارِع عليّ بتخطئةٍ أو تجهيلٍ. إن أحسنتُ؛ كان بها، وإن أسأتُ، فابسط لي العُذْرَ إِثْر أَخِيهِ. ذلك أنه “لا بد في كل علم وعَمَلٍ من بقايا لا يقدر الإنسانُ عليها، وخفايا لا يهتدي أحدٌ من البشر إليها؛ وذلك للعجز الموروث عن الهُيُولَى، والضعفِ الثابتِ في الطينة الأُولَى؛ وهذا لكي يكون اللهُ تعالى مَلَاذًا للخلق وَمَعَاذًا للعالَم.”

أَتَيْتُ مَا أَسْتَحِقُّ مِنْ خَطَأٍ .:. فَعُدْ لِمَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حَسَنِ