أمة كثيرة الصلاة.. كثيرة الظلم: سؤال الإيمان في زمن التدين المغشوش

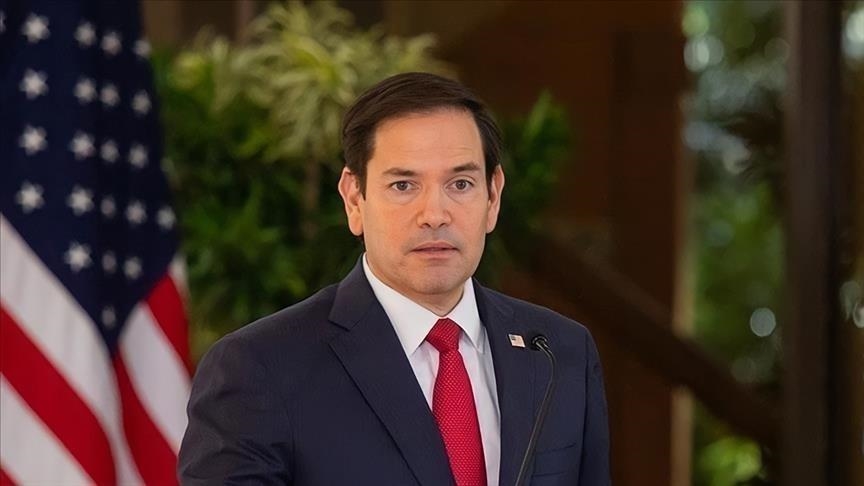

الشيخ الصادق العثماني – أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية

لم يعد من المبالغة القول إن الفكر الإسلامي المعاصر يعيش واحدة من أعقد أزماته الوجودية والأخلاقية، أزمة لا تتجلى في نقص النصوص، ولا في غياب المرجعيات، ولا في ضعف المؤسسات الدينية، بل في الانفصال المتزايد بين الدين بوصفه وحيًا إلهيًا يحمل رسالة أخلاقية وإنسانية كبرى، وبين التدين بوصفه ممارسة فردية واجتماعية تحولت في كثير من الأحيان إلى طقوس جوفاء، خالية من الروح، ومجردة من مقاصدها العميقة.

لقد نزل الإسلام في سياق تاريخي واجتماعي مضطرب، يحمل في داخله مظاهر الظلم والتمييز والعنف والانحراف الأخلاقي، فجاء الوحي ليعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان ومجتمعه، على أساس العدل والرحمة والصدق والكرامة.

ولم يكن المقصود من التشريع الإسلامي أن يصنع إنسانًا كثير الصلاة قليل الأخلاق، ولا متعبدًا في المسجد متجبرًا في السوق، ولا صائمًا في النهار ظالمًا في الليل، بل أن يصنع شخصية متوازنة، متصالحة مع قيمها، حاضرة بوعيها ومسؤوليتها في كل مجالات الحياة.

غير أن الممارسة الدينية عبر القرون، وخصوصًا في الأزمنة المتأخرة، بدأت تنزلق تدريجيًا نحو اختزال الدين في مظاهره الشكلية، والاقتصار على جانبه التعبدي، على حساب جوهره القيمي والمقاصدي. فأصبحت الصلاة تُؤدى دون أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تُخرج دون أن تحيي روح التضامن الاجتماعي، والصيام يُمارس دون أن يزكي النفس، والحج يُؤدى دون أن ينعكس سلوكًا راقيًا في الحياة اليومية.

وهنا تتجلى المفارقة المؤلمة: مجتمعات يغلب عليها التدين الظاهري، وتزخر بالمساجد والمعاهد والأنشطة الدعوية، لكنها تعاني في الوقت ذاته من أزمات أخلاقية خانقة، ومن تفشي الفساد، وغياب العدالة، وضعف الثقة، وتراجع قيم الصدق والأمانة والمسؤولية. وكأن العلاقة بين العبادة والسلوك قد انقطعت، أو كأن الدين قد تحوّل إلى فضاء معزول عن الواقع، لا يمتلك القدرة على إصلاحه أو توجيهه.

إن جوهر هذه الأزمة يعود إلى خلل في الفهم قبل أن يكون خللًا في التطبيق. فحين يُفصل الدين عن مقاصده، ويُقرأ النص بعيدًا عن روحه، ويتحول الوحي إلى مجرد أوامر ونواهٍ جامدة، يفقد الدين قدرته على صناعة الإنسان. ويصبح التدين، في هذه الحالة، ممارسة نفسية واجتماعية تهدف إلى إشباع الحاجة إلى الطمأنينة، أو تحقيق الانتماء الجماعي، أو اكتساب الشرعية الرمزية، دون أن ينعكس ذلك على منظومة القيم والسلوك.

لقد أدرك علماء المقاصد منذ قرون هذه الحقيقة العميقة، حين أكدوا أن الشريعة لم تُشرع لمجرد الامتثال الشكلي، بل لتحقيق مصالح العباد، وحفظ كرامتهم، وصيانة حياتهم، وتنمية وعيهم الأخلاقي والإنساني. فمقاصد الدين الكبرى، من حفظ النفس والعقل والمال والكرامة والدين، ليست شعارات نظرية، بل منظومة متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع عادل ومتوازن.

والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يختصر رسالته في إقامة الشعائر، بل أعلن بوضوح أن جوهر بعثته يتمثل في إتمام مكارم الأخلاق. وهذه العبارة النبوية ليست جملة وعظية عابرة، بل إعلانًا فلسفيًا وأخلاقيًا عن طبيعة المشروع الإسلامي، الذي يجعل القيم في قلب الدين، لا في هامشه، ويجعل السلوك معيار الإيمان، لا مجرد الادعاء اللفظي.

لقد كان الجيل الأول من المسلمين يدرك هذه الحقيقة إدراكًا عمليًا، لا نظريًا فقط. فكان التزامهم الديني يظهر في الأسواق كما يظهر في المساجد، وفي العلاقات الإنسانية كما يظهر في العبادات. لذلك اكتسبوا ثقة الشعوب، واحترام الحضارات، ونجحوا في تقديم نموذج إنساني جاذب، جعل من الإسلام رسالة حضارية قبل أن يكون منظومة شعائر.

أما اليوم، فقد انعكس المشهد في كثير من المجتمعات الإسلامية. فصرنا نرى كثافة في الخطاب الديني، ووفرة في الفتاوى، وتوسعًا في التعليم الشرعي، يقابله ضعف في الوعي الأخلاقي، وتراجع في المسؤولية الاجتماعية، وانفصام واضح بين الخطاب والممارسة.

وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا: ما جدوى التدين إذا لم ينتج إنسانًا صالحًا؟ وما قيمة العبادة إذا لم تحرر الضمير من الأنانية والظلم؟

إن أحد أخطر مظاهر هذا الانفصال يتمثل في تحويل الدين إلى هوية ثقافية جامدة، تُستعمل في الصراع السياسي والاجتماعي، وتُوظف في تبرير الاستبداد أو التطرف أو الإقصاء، بدل أن تكون قوة تحرير وبناء. فحين يُفرغ الدين من بعده الأخلاقي، يصبح قابلًا للتوظيف الأيديولوجي، وتتحول نصوصه إلى أدوات صراع، بدل أن تكون جسورًا للتواصل.

كما أن التربية الدينية في كثير من الأحيان ساهمت، عن غير قصد، في تعميق هذه الأزمة، حين ركزت على الحفظ والتلقين، وأهملت تنمية الحس النقدي، والوعي المقاصدي، والقدرة على الربط بين النص والواقع. فنشأ جيل يحفظ الأحكام، لكنه لا يفهم حكمتها، ويكرر الأقوال، لكنه لا يستوعب مقاصدها.

ولا يمكن تجاوز هذه الأزمة دون مراجعة شجاعة لمنظومة الفهم الديني، تعيد الاعتبار للبعد المقاصدي والإنساني، وتربط العبادة بالأخلاق، والتدين بالمسؤولية، والإيمان بالعمل. فالدين ليس ملجأً للهروب من الواقع، بل مشروعًا لإصلاحه، وليس طقوسًا للتعويض النفسي، بل منظومة لتحرير الإنسان من الظلم والجهل والأنانية.

إن استعادة وحدة الدين لا تعني التقليل من شأن الشعائر، ولا الدعوة إلى تمييع الأحكام، بل تعني وضع كل شيء في موضعه الصحيح، وفهم العبادة باعتبارها وسيلة لتزكية النفس، لا غاية مستقلة بذاتها، وفهم المعاملة باعتبارها الامتحان الحقيقي لصدق الإيمان.

فالمسجد، في التصور الإسلامي، ليس مكانًا للانعزال عن المجتمع، بل نقطة انطلاق لخدمته. والصلاة ليست انفصالًا عن الحياة، بل إعادة شحن روحي لمواجهتها بضمير حي. والصيام ليس حرمانًا جسديًا، بل تدريبًا على ضبط الشهوة والتعاطف مع الفقراء. والزكاة ليست ضريبة دينية، بل آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وحين تستعيد هذه العبادات معناها العميق، تتحول من طقوس متكررة إلى طاقة أخلاقية قادرة على تغيير الفرد والمجتمع. وعندها فقط يمكن أن نستعيد الثقة في الخطاب الديني، ونحول التدين من ظاهرة اجتماعية إلى مشروع حضاري.

إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المسلمين اليوم ليس في الدفاع عن الدين أمام خصومه، بل في الدفاع عن روحه أمام ممارسيه. فأسوأ ما يمكن أن يصيب رسالة سماوية هو أن تتحول إلى غطاء لسلوك يناقض جوهرها. وأخطر ما يمكن أن تواجهه أمة هو أن تمتلك نصوصًا عظيمة، لكنها تفشل في ترجمتها إلى واقع إنساني راقٍ.

وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا أمام كل فرد ومؤسسة ومجتمع: هل نريد دينًا نحتمي به نفسيًا، أم رسالة نعيش بها أخلاقيًا؟ هل نريد تدينًا يُريح الضمير مؤقتًا، أم إيمانًا يُصلح الحياة دائمًا؟

إن الجواب عن هذا السؤال هو الذي سيحدد مستقبل العلاقة بين الإسلام والإنسان في زمن تتكاثر فيه التحديات، وتشتد فيه الحاجة إلى قيم حقيقية لا إلى شعارات .